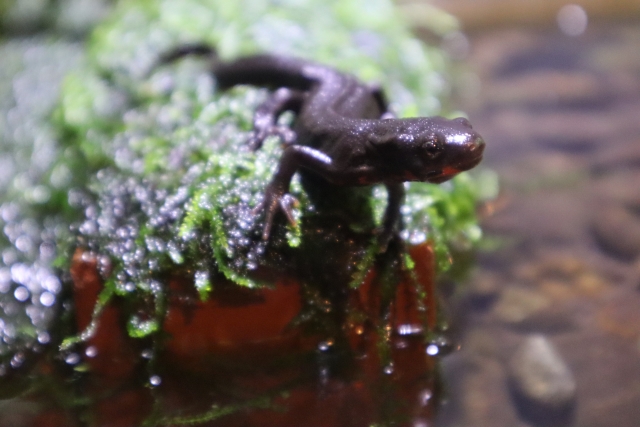

シリケンイモリを飼育していると、「この子はあと何年生きるんだろう?」と寿命が気になる方も多いはずです。

実はシリケンイモリは、飼い方次第で10年以上生きることもある一方、環境次第では短命になってしまうこともあります。

本記事では、シリケンイモリの平均寿命や奄美・沖縄での違い、長生きさせるための具体的なポイントまで詳しく解説します。

シリケンイモリの平均寿命はどれくらい?

シリケンイモリの飼育下での平均寿命は、おおよそ10年から15年とされています。

個体によっては20年近く生きるケースもあるため、適切な環境とケアがあればかなり長寿な生き物です。

一方で、野生の個体は寿命が短くなりがちです。

天敵に狙われたり、気温や水質の変化、食糧不足などの厳しい自然環境が原因で、5~8年ほどで命を落とす個体も少なくありません。

また、ペットとして飼う場合でも、誤った飼育環境によって寿命を縮めてしまうことがあります。

つまり、シリケンイモリの寿命は「運任せ」ではなく、「人間側の配慮次第で大きく変わる」という点が特徴です。

なお、シリケンイモリには「奄美群島に生息する奄美亜種のシリケンイモリ」と、「沖縄諸島に生息する沖縄亜種のシリケンイモリ」の2つが存在します。

両者には体の模様や体長、生息環境に違いがあるため、厳密には寿命にも多少の差が出る可能性があります。

ただし、飼育下ではどちらの亜種もおおよそ10〜15年とされることが多く、個体差の方が大きな要因になるとも言われています。

シリケンイモリは奄美と沖縄で寿命に差が出るのか?

シリケンイモリには、奄美群島に生息する奄美亜種と、沖縄諸島に生息する沖縄亜種が存在します。

見た目の模様や体格の違いはよく知られていますが、「寿命に差があるのか?」という点は、飼育者の間でも気になるポイントです。

ここでは、現在わかっている範囲で、寿命に関係しそうな要因を整理して解説します。

奄美亜種と沖縄亜種で寿命の公式データはある?

結論から言うと、奄美亜種と沖縄亜種の寿命を厳密に比較した公式データは存在しません。

学術的な調査では、成長速度や繁殖期、体サイズの違いについては報告例がありますが、「平均寿命が何年違う」といった明確な数値は示されていないのが現状です。

そのため、寿命差については断定的に語ることはできず、現時点では不明とするのが正確です。

野生環境の違いが寿命に影響する可能性

ただし、理論的に考えると、生息環境の違いが寿命に影響している可能性はあります。

奄美群島と沖縄諸島では、

・年間の気温差

・降水量

・水場の安定性

・天敵の種類

などが異なります。

野生下では、こうした環境ストレスや事故リスクの差によって、「結果的に寿命が短くなる地域・長く生きやすい地域」が生じる可能性は否定できません。

ただしこれはあくまで環境要因の話であり、亜種そのものの寿命性能の差を示すものではありません。

飼育下では亜種差より個体差の方が大きい

飼育下においては、奄美亜種・沖縄亜種の違いよりも、

・水質管理

・温度管理

・餌の内容

・事故防止

・ストレスの少なさ

といった飼育環境の差の方が、寿命に与える影響は圧倒的に大きいと考えられます。

実際、どちらの亜種でも10年以上生きた例があり、逆に若くして落ちてしまうケースも、飼育ミスが原因であることがほとんどです。

シリケンイモリをの寿命を延ばす8つのコツ

シリケンイモリを少しでも長生きさせたいなら、日々のちょっとした配慮がとても大切です。

シリケンイモリの寿命には、いくつかの大きな影響要因があります。

ただ「水に入れておけば大丈夫」というわけではなく、日々の飼育環境やエサの与え方など、細かな配慮が必要です。

寿命の上限は“運”ではなく、“飼い主の心がけ”で大きく変わってきます。

水質

まず重要なのが、清潔な水質を保つことです。

汚れた水は細菌の温床となり、皮膚病や内臓疾患の原因になります。

特にフンや食べ残しの処理はこまめに行い、定期的な水換えを習慣づけましょう。フィルターを併用すると水質維持がぐっと楽になります。

餌

次に、シリケンイモリに与えるエサの内容にもひと工夫を加えましょう。

人工飼料だけでは栄養が偏り病気に罹りやすくなることもあるため、生餌(ミミズ、イトミミズなど)や冷凍アカムシなどを組み合わせるのが理想的です。

与える量や頻度も、年齢や季節に応じて調整しましょう。

温度湿度管理

次に、飼育環境の温度・湿度管理も寿命に直結します。

急激な温度変化はイモリにとって大きなストレスであり、冬場の冷え込みや夏の高温放置によって弱ってしまうことがあります。

特に冬眠させる場合は、健康な状態でなければかえって命を縮める原因になってしまうことも。

慢性的なストレス

さらに、慢性的なストレスも大敵です。

人間の気配が多すぎたり、水槽の中で身を隠す場所がなかったりすると、落ち着いて過ごせません。結果として免疫力が下がり、病気にもかかりやすくなってしまいます。

こういった基本的なポイントを押さえるだけでも、シリケンイモリの寿命は確実に伸びやすくなります。

室内飼育か屋外飼育か

また、室内飼育か屋外飼育かの選択も寿命に影響します。

室内なら温度管理や事故防止がしやすい反面、季節感が薄れたり、運動量が減ることも。

屋外は自然に近い飼育ができる反面、外敵や落雷、気温差といったリスクも高まります。

どちらにもメリット・デメリットがあるので、イモリの性格や自分の管理スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。

とは言え、長寿という観点でみれば圧倒的に室内飼育の方が有利であることが多いと思います。

不慮の事故を防ぐ

さらに見落とされがちなのが、思わぬ事故による短命化です。

シリケンイモリは意外に力強く、飼育ケースの隙間から脱走したり、蓋が緩んでいたら飛び出してしまうことも。

イモリの脱走後は人間に踏まれたり、他の動物の捕食対象になるためリスクが高いです。

落下や窒息など、思わぬ事故を防ぐためにも、フタはしっかり固定し、通気口のサイズにも注意が必要です。

多頭飼いや多種との混泳は避ける

最後に、同種の多頭飼いや多種との混泳には注意が必要です。

シリケンイモリ同士でも、個体差によってはケンカや共食いが起こることがあります。

また例えばアカハライモリとシリケンイモリとの混泳などの他種との混泳では、毒素への耐性の違いやストレス、捕食リスクが発生する場合も。

基本的には単独飼育が最も安全で長生きにつながりやすいとされています。

冬眠について

また、シリケンイモリの冬の飼育下では冬眠をさせるかどうかの判断も寿命に関わる重要なポイントです。

シリケンイモリは本来、気温が下がると冬眠する習性がありますが、飼育下では必ずしも冬眠させる必要はありません。

冬眠をうまく乗り越えれば、体内のサイクルが整い、自然本来のリズムで長生きする個体もいます。

冬眠中は老化が進みませんので理屈上では冬眠させた方が長生きできるという事になります。

はかせ

はかせ毎年冬眠がうまくいけば、冬眠させた個体の方が長寿の可能性が高まる

しかし、理屈上はそうであっても現実は少し事情が異なります。

冬眠中は免疫力や活動量が大きく下がるため、体力が不足している状態で冬眠に入ると、そのまま目覚めないリスクもあります。

特に痩せていたり、病気がちだったりする個体には、冬眠させないほうが安全です。

室温を一定に保つことで冬眠を避け、活動的に過ごさせる方が、健康を維持しやすい場合もあります。

つまり、冬眠の可否は一律で判断せず、その個体の体調や環境に応じて慎重に見極めることが、結果的に寿命を延ばすことにつながります。

飼育者の技量にもよるので、よっぽどの飼育者の自信がない限りは、冬眠させない方が無難で長生きさせることができる可能性が高いと思います。

寿命が近づくとどうなる?老化のサインとは

シリケンイモリも年齢を重ねると、さまざまな“老化のサイン”が見られるようになります。

これらの変化に早めに気づいて対処することが、残された時間をより快適に過ごさせてあげるための第一歩です。

動きが鈍くなり食欲低下する

まず目につきやすいのは、動きが鈍くなるという点です。

若い頃に比べて反応が遅くなり、水中でもじっとしている時間が増えます。

また、エサに対する興味も薄れ、食欲の低下が見られることもあります。

これは単なる気まぐれではなく、体力や内臓の機能が衰えてきている証拠です。

皮膚や体色の変化

次に、皮膚や体色の変化も老化の兆候のひとつです。

特にお腹側や背中にくすみが出たり、ツヤが失われたりします。

ケガや皮膚疾患の治りも遅くなり、ちょっとした外傷が命取りになることもあるため注意が必要です。

病気への抵抗力が下がる

また、病気への抵抗力が落ちるのも高齢個体の特徴です。

以前なら軽く乗り越えられていた菌や水質の変化にも敏感になり、体調を崩しやすくなります。

定期的な健康チェックと、なるべくストレスを減らした静かな環境での生活が理想です。

まとめ

シリケンイモリの寿命は、亜種の違いよりも飼育環境によって大きく左右されます。

水質管理や事故防止、無理のない飼育スタイルを心がけることで、10年、15年と長く付き合うことも十分可能です。

寿命の数字だけにとらわれず、「今日を快適に過ごさせてあげる」意識を積み重ねることが、結果的に長生きにつながります。

\ 続いて下の記事をチェック/