シリケンイモリは、日本の南西諸島、主に沖縄本島(オキナワシリケンイモリ)や奄美大島(アマミシリケンイモリ)に生息しているイモリの一種です。

今回はシリケンイモリの中でも沖縄本島に生息するオキナワシリケンイモリについての解説となります。

両生類に分類され、水辺を中心に生活しています。

和名の「シリケン」は「尻剣(しりけん)」と書き、オスが繁殖期になると尾の先端が剣のように膨らむことに由来しています。

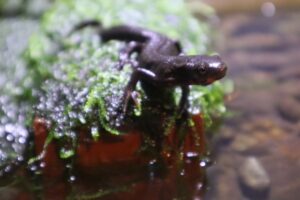

見た目の特徴としては、黒っぽい体色に、背中や体側に金色の斑点(通称:金箔)が散っている個体が多く、これがとても美しいことから観賞用として人気があります。

沖縄シリケンイモリとは?本州のイモリとの違い

沖縄シリケンイモリとは、沖縄本島などに生息する、日本固有のイモリです。

見た目がよく似ているアカハライモリと混同されがちですが、両者は分類上も異なる種類であり、性質にも明確な違いがあります。

オキナワシリケンイモリで特に注目されるのが、背中に散りばめられた金色の斑点模様。

まるで金箔をまぶしたかのようなこの模様は、沖縄シリケンイモリの大きな魅力のひとつです。

また、アカハライモリに比べて体がやや細長く、尾も幅広いのが特徴です。

沖縄シリケンイモリは、アカハライモリとは異なる種(Cynops ensicauda)であり、飼育方法にも細かな違いがあります。

南国出身ということもあり、寒さに弱く、飼育時には保温や湿度管理に気をつける必要があります。

野生では主に森林や小川、ため池などの淡水域に生息しており、水と陸地の両方を行き来する半水棲の生活をしています。

このような生態を再現することが、飼育においても大切なポイントとなります。

沖縄シリケンイモリの採集は違法?

野生下のオキナワシリケンイモリを採集することは違法

沖縄シリケンイモリの採集については注意が必要です。

沖縄シリケンイモリ(Cynops ensicauda popei)は絶滅危惧種に指定されており、日本の法律で厳重に保護されています。そのため、野生個体の採集は原則禁止されています。

研究目的や保全目的であれば一部合法になりますが、その際は許可の取得が必要です。

- 沖縄シリケンイモリは**環境省の絶滅危惧Ⅱ類(VU)**に分類されています。

- 種の保存法により、野生個体の無許可採取・販売・譲渡は違法行為です。

- 採集や飼育、譲渡には環境省および都道府県知事の許可が必要になります。

沖縄シリケンイモリを自宅で飼育したい場合は、ブリード個体(繁殖個体)を専門ショップから購入するのが唯一の合法的な方法です。

通販サイトや爬虫類専門店で入手できます。

沖縄シリケンイモリの飼育方法の基本

飼育レイアウト

沖縄シリケンイモリは、水場と陸地の両方を必要とする半水棲の両生類です。

そのため、飼育環境では水槽サイズの選定やレイアウトの工夫、底材の選び方、シェルターの設置など、複数の要素をバランスよく整える必要があります。

特に、水中から簡単に陸地に上がれるような構造や、隠れ家としてのシェルター配置などは、ストレス軽減のために欠かせません。

掃除のしやすさや、レイアウト素材の安全性なども含め、事前にしっかりと環境設計を行いましょう。

シリケンイモリの水槽レイアウト事例や詳しいおすすめ素材、注意点については、下記の記事で詳しく解説しています

シリケンイモリの床材について詳しく解説している記事もありますのでこちらも是非参考に!

適温

沖縄シリケンイモリは、その名の通り温暖な沖縄地方に生息する亜種です。

そのため、寒さに対する耐性が低く、本州の冬のような低温環境では体調を崩すおそれがあります。

適した水温は20〜26℃程度で、これを大きく下回ると活動が鈍くなり、餌を食べなくなったり、免疫力が低下して病気にかかりやすくなることもあります。

特に冬季に室温が15℃を下回るような地域では、パネルヒーターやミニ水中ヒーターの使用が必須と考えてください。

ただし、急激な加温や局所的な加熱には注意が必要です。

全体をじんわり温めるタイプのヒーターを選び、水温が一定になるよう工夫しましょう。

ヒーターを設置する場合は、サーモスタット付きの製品を使うと過加熱を防げて安心です。

湿度管理

また、沖縄シリケンイモリは高湿度を好むため、ケージ内の湿度にも配慮が必要です。

部屋が乾燥しがちな冬場は、1日1〜2回の霧吹きや濡らしたミズゴケの設置で湿度を保つのがおすすめです。

湿度の目安としては60〜80%程度をキープできると理想的です。

寒さや乾燥が続くと、皮膚の乾燥や脱皮不全の原因にもなるため、保温と加湿の両面からしっかり環境を整えてあげましょう。

餌の与え方

沖縄シリケンイモリは肉食性の両生類で、主に動きのある小動物(生餌)を好んで食べます。

自然下ではミミズ、小型昆虫、水中の節足動物などを捕食していますが、飼育下では人工飼料・冷凍飼料・活餌など、さまざまな選択肢があります。

ただし、どの餌を選ぶかによって栄養バランスや食いつきに差が出るため、知識を持って与えることが重要です。

また、個体によって好みが分かれることもあるため、様子を見ながら適した餌を見つけてあげる必要があります。

シリケンイモリの餌の詳しい種類や与え方、注意点については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

多頭飼いと混泳の注意点

同種同士の多頭飼いは可能だが注意が必要

沖縄シリケンイモリは一見おとなしく見えますが、縄張り意識や捕食本能を持っている両生類です。

そのため、複数の個体を一つの水槽で飼う際には注意が必要です。

同種であっても、体格差があると弱い個体がストレスを感じやすくなり、場合によっては尻尾や足をかじられることもあります。

特に給餌時などは小競り合いが起きやすく、長期的な飼育ではダメージの蓄積にもつながりかねません。

他種との混泳はNG

また、沖縄シリケンイモリとアカハライモリとの混泳は推奨できません。

たとえ見た目が似ていても、行動パターンや毒性、気性の違いによってトラブルが起きやすく、共食いのような状況になることも考えられます。

どうしても多頭飼育を行いたい場合は、広めの水槽を用意し、シェルターや障害物で視界を遮る工夫が必須です。

また、新しい個体をいきなり既存の環境に投入せず、様子を見ながら慎重に導入することを心がけましょう。

飼育の注意点と長生きのコツ

沖縄シリケンイモリを健康に長生きさせるためには、適切な温度・湿度管理、水質の維持、餌の与え方、脱走対策など、日々の細やかな飼育管理が欠かせません。

また、事故や病気を未然に防ぐための環境づくりも重要です。

特に、寒さに弱い特性を踏まえた冬場の保温、誤飲や窒息を防ぐための底材やレイアウト素材の選び方は、長期飼育を見据えるうえで大きなポイントになります。

より詳しいシリケンイモリの寿命を延ばすための具体的なコツや、避けたいトラブル例については、以下の記事で詳しく解説しています

まとめ:沖縄シリケンイモリとの暮らしを楽しむために

金箔のような美しい模様をまとう沖縄シリケンイモリは、観賞価値が高く、飼育していてとても魅力的な存在です。

一方で、寒さに弱く、ストレスにも敏感なため、適切な飼育環境と丁寧な管理が長期飼育のカギになります。

今回ご紹介したように、水槽のレイアウト、水温・湿度の調整、餌の選び方、多頭飼育時の注意点など、沖縄シリケンイモリならではのポイントを押さえておけば、初心者でも十分に飼育を楽しむことができます。

美しい見た目だけでなく、個体ごとの性格や行動にも愛着が湧くこのイモリとの暮らしは、日々の癒しや小さな発見に満ちた時間になるはずです。

ぜひ、あなたの水槽でも沖縄シリケンイモリの魅力をじっくり味わってみてください。

\ 続いて下の記事をチェック/