シリケンイモリは、沖縄や奄美などに生息する日本のイモリで、地域ごとに体の色や模様が異なるのが特徴です。

観賞性が高く丈夫なことから、両生類の中でも飼育しやすい種類として人気があります。

今回は、シリケンイモリの飼育環境の整え方や餌の選び方、注意点まで詳しく解説。

初心者にもわかりやすく、基礎から実践まで網羅します。

本記事では、イモリに成長してからの飼育方法を中心に解説しています。

シリケンイモリの卵から孵化して幼生の間に必要な飼育方法や注意点については、以下の専用ページで詳しく紹介していますので、必要に応じてご覧ください。

関連記事一覧

- 【亜種】

沖縄シリケンイモリの飼育方法!

アマミシリケンイモリとは?飼育方法や採集について - 【生態・特性】

シリケンイモリの平均寿命!

シリケンイモリの幼生期について

シリケンイモリの脱皮について

シリケンイモリの金箔が発生する理由!

シリケンイモリの金箔は増える?

シリケンイモリの毒性について - 【飼育】

シリケンイモリに最適な水とは?

シリケンイモリの床材のおすすめ比較!

シリケンイモリの水槽レイアウト

シリケンイモリのエサについて

シリケンイモリ飼育の冬対策!

シリケンイモリが脱走対策

シリケンイモリはヒーターなしで飼える? - 【異種との交流】

アカハライモリとシリケンイモリの交雑は可能?

アカハライモリとシリケンイモリの混泳は危険?

シリケンイモリとは?

シリケンイモリとは?

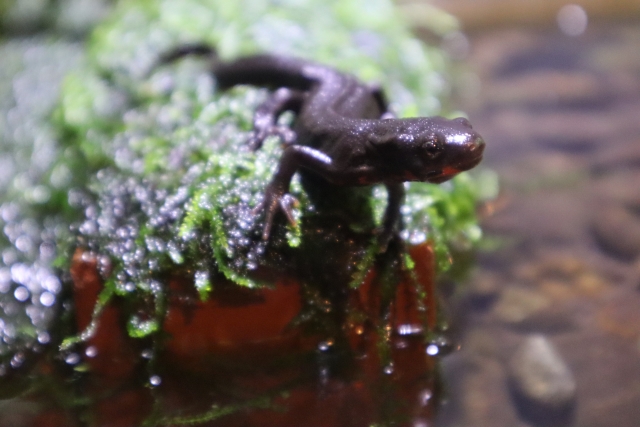

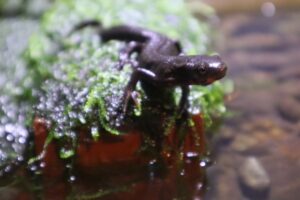

シリケンイモリは、沖縄本島・奄美大島などを中心に生息する日本固有のイモリです。

地域によって体の模様や色味に違いがあり、特に背中の金色模様(通称:金箔)は観賞用としても人気の高い特徴のひとつです。

全長は10〜15cmほどで、比較的丈夫で飼いやすいことからペットとしても注目されています。

名前の「シリケン(尻剣)」は、尾の形が剣のように見えることに由来しています。

シリケンイモリの分布域

シリケンイモリは、沖縄本島、奄美大島、徳之島など、日本の南部の島々に限られた分布を持っています。

本州や四国、九州本土には自然分布しておらず、野生下で見られるのは南西諸島に限られます。

地域によって体色の濃さや模様の入り方が異なり、沖縄本島に分布する「沖縄シリケンイモリ」や奄美大島に分布する「アマミシリケンイモリ」などと区別して呼ばれることもあります。

見た目の特徴(体色・金箔模様・サイズ)

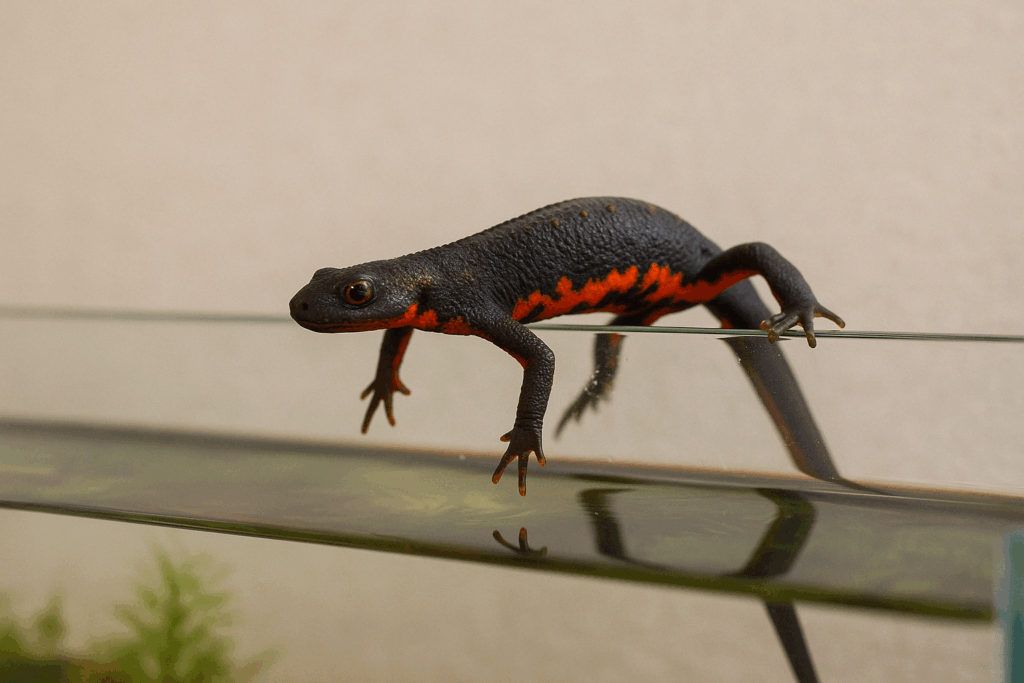

体の色は黒〜こげ茶が基本ですが、背中に金色のまだら模様(いわゆる金箔)が見られる個体も多く、特に沖縄産に多く見られます。

奄美産の個体は通常は金箔模様はもたず、赤みを帯びた体色の個体もいます。

体長はオスで10cm前後、メスで12〜15cmとやや大型。成長するにつれて模様が濃くなったり、個体差が強く出るのも楽しみのひとつです。

シリケンイモリの飼育レイアウト

飼育ケースと水槽の選び方

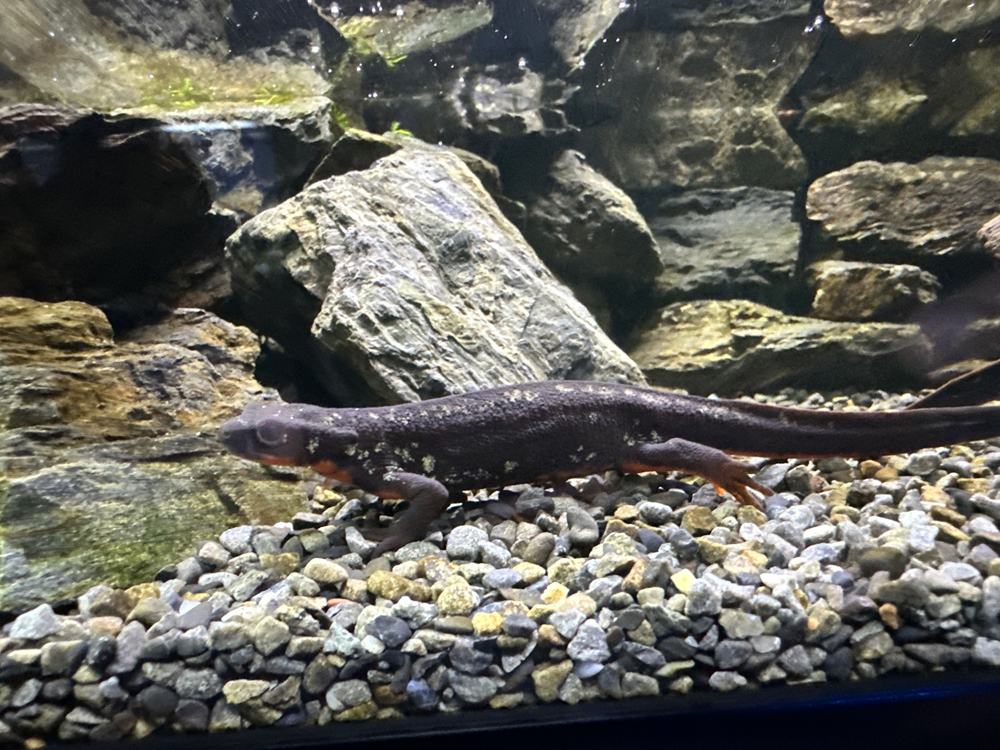

シリケンイモリは水陸両生のため、陸地と水場を両方確保できる水槽を選ぶことが重要です。

陸地と水場の両方確保が必要なので、個体のサイズに比べるとやや広い広さが必要になり、サイズは最低でも幅60cm以上のものが推奨されます。

広めの水槽を選ぶことで、より自然に近い動きを再現でき、ストレス軽減にも繋がります。

また、通気性が確保されたケースを選び、湿度調整ができる設計が理想的です。

陸地と水中のスペースの分け方

シリケンイモリは水と陸の両方で生活するため、適切なスペースの確保が重要です。

水槽の約30〜40%を陸地にし、残りを水場にするのがバランスの良いレイアウトですが、個体によってはより水場を好む場合もあります。

陸地には滑らかな石や流木を配置し、登りやすいように工夫すると良いでしょう。

また、湿度を保つために水苔やウールマットを敷くと、イモリの体が乾燥するのを防ぐことができます。

水場の水深は、イモリが水中で自由に泳げる程度(5〜15cm程度)が理想的です。

適度な隠れ家を設置することで、ストレスを軽減し、安心できる環境を作りましょう。

水場

シリケンイモリは半水棲の生き物で、水場は必須です。

水深は5〜10cm程度が理想で、泳ぎやすく、なおかつ呼吸のために簡単に水面に上がれる深さが安心です。

フィルターを使用すれば水質管理がしやすくなりますが、流れが強すぎるとストレスになるため、弱めのものかスポンジフィルターがおすすめです。

水温は18〜24℃を保ちましょう。

また、水質悪化を防ぐために週1回の水換えも重要です。

陸場

陸場はシリケンイモリが休んだり日光浴の代わりに日を浴びたりするために必要です。

高さがありすぎると登りづらいため、水面から滑らかに繋がる位置に配置します。

発泡スチロールに石を貼る、コルクバークを浮かせるなど、人工的な素材でも安定していれば問題ありません。

湿度を保つために水を含む苔を敷いたり、湿った土を使うことで、快適な休憩スペースになります。

水陸移動用の橋渡し

水と陸を安全に行き来できるように、緩やかな傾斜のスロープや橋を設けます。

コルクやウレタン製の岩、段差付きのレイアウト素材が使いやすく、足を滑らせないよう表面に凹凸のある素材が理想です。

急な段差や垂直な壁は避けましょう。

移動がスムーズにできることで、イモリのストレスが減り、活発に行動するようになります。

素材が水に強く、かつ腐りにくいものを選ぶことがポイントです。

床材

水中の床材

水中にはソイルや砂利、水陸両用の人工芝などが使われますが、シンプルなベアタンクでも掃除がしやすい利点があります。

陸地の床材

陸地には湿らせたヤシガラ土や腐葉土、苔などが適しており、湿度を保つ役割を果たします。

シリケンイモリは床を掘ることもあるため、柔らかめの素材が好ましいです。

誤飲を避けるため、水中部分の床材は粒が細かすぎないものを選ぶようにしましょう。

シリケンイモリに適した床材については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

隠れ家

イモリは臆病な性格のため、隠れられるスペースを複数用意してあげることが大切です。

流木の下、植木鉢の割れた部分、ココナッツシェル、土管などが使いやすいです。

明かりが当たりにくく、湿度が保たれる空間が最適で、特に陸地と水中の両方に隠れ家があるとイモリにとって安心です。

縄張りを意識する場合もあるため、複数飼育時は個体数+1以上の隠れ場所を作るとトラブル防止になります。

観葉植物

レイアウトを自然に見せ、湿度維持にも貢献する観葉植物は、シリケンイモリ飼育に向いています。

アヌビアス、ミクロソリウム、マリモ、スパティフィラムなどが相性良く、陸地にはポトスやアイビーを配置するのもおすすめです。

農薬が使われていないものを選び、植え込み部分には根腐れ防止に赤玉土や水苔を使うと管理しやすくなります。

根が水に浸かっても腐りにくい植物が最適です。

流木や木の枝

流木や木の枝は自然な景観を演出するだけでなく、隠れ場所や日陰を作る役割があります。

水中ではイモリがその下に潜ったり、上に乗って休んだりします。

あらかじめアク抜きをしっかり行い、水に沈むタイプを選ぶことで安定性が増します。

また、水カビが生えにくい素材を選ぶと手入れが楽になります。陸地側では枝を橋渡しに使ったり、登り木としての活用も可能です。

ヒーター

冬場の水温が15℃を下回る地域では、水中ヒーターの使用が必要になります。

シリケンイモリの適温は18〜24℃のため、オートサーモ付きのヒーターを使うと安全です。

ガラス水槽では設置しやすく、底面ヒーターやヒーターガードも併用すると火傷の心配が減ります。

ヒーターによって水が温まりすぎないよう、定期的に水温計でチェックすることが大切です。

照明

シリケンイモリ自体は強い光を好みませんが、観葉植物や水質管理のために照明は役立ちます。

LEDライトが省エネかつ長寿命でおすすめです。

照明は1日8時間程度が目安で、昼夜のリズムを作ってあげると、イモリの活動も安定します。

ただし、直射日光のように強い照明は避け、照度を調整できるライトがあると便利です。

隠れ家や日陰を設けておくと、イモリが光を避けることもできます。

シリケンイモリの水槽レイアウトについては以下の記事でより詳しく解説していますので是非参考にしてください。

シリケンイモリの飼育方法

水質管理と必要な道具

シリケンイモリの健康を維持するためには、清潔な水環境が不可欠です。

フィルターの設置はもちろん、ろ過能力の高いものを選ぶことで水質の安定が図れます。

特にスポンジフィルターや外部フィルターは、バクテリアの繁殖を促し、汚れを分解するのに役立ちます。

また、水換えは週1回程度が基本ですが、イモリの数が多い場合は汚れが溜まりやすくなるため、こまめな水換えが必要です。

水道水をそのまま使用すると塩素が含まれているため、必ずカルキ抜きをしてから使用しましょう。

水質管理用の試験紙を使って、pHやアンモニア濃度の変化を定期的にチェックすることもおすすめです。

シリケンイモリに適した水温と冬の管理

適温は18〜24℃で、特に寒い時期にはヒーターを使用して低温になりすぎないように管理します。

冬場は20℃を下回ると活動が鈍るため、保温対策を徹底しましょう。

逆に夏場は水温が上がりすぎると負担がかかるため、涼しい場所に水槽を設置し、場合によっては冷却ファンを使用すると良いでしょう。

また、温度変化に弱いため、急激な水温の変化を避けることが重要です。

水温計を設置し、こまめにチェックすることで、最適な環境を維持できます。

掃除とメンテナンスの方法

シリケンイモリの飼育環境を清潔に保つためには、定期的な掃除とメンテナンスが欠かせません。

水換えは週1回を目安にし、全量を交換するのではなく、3分の1程度を入れ替えると水質の急変を防ぐことができます。

水槽の壁面には苔が付着しやすいため、スポンジや専用のスクレーパーで取り除きましょう。

ろ過フィルターの掃除は月1回程度行い、目詰まりを防ぐことで水質悪化を抑えられます。

また、底砂の汚れも溜まりやすいため、専用の底砂クリーナーを使って定期的に清掃すると、アンモニア濃度の上昇を防ぐことができます。

飼育水の状態を良好に保つことで、イモリが健康に過ごせる環境を維持しましょう。

シリケンイモリの寿命について

シリケンイモリの寿命は比較的長く飼育下では5〜10年、丁寧に飼えば10年以上生きることもあります。

野生下では天敵や環境変化の影響で寿命が短くなることもありますが、室内で適切に飼育された場合はかなりの長生きが期待できます。

長寿を実現するためには、水質の管理や餌の栄養バランス、ストレスの少ないレイアウト設計などが重要になります。

また、急激な温度変化や水換えの頻度、過密飼育といった飼育者側のちょっとしたミスが、寿命に影響するケースもあります。

寿命の平均値だけでなく、なぜ長生きする個体と短命な個体が出るのか、また飼育年数によって見られる老化のサインなど、より詳しい情報は以下のページで紹介しています。

シリケンイモリの餌の種類

シリケンイモリは肉食性が強く、小さな生き物を好んで食べます。

メダカ、赤虫、イトミミズなどの生餌は特に好まれ、これらを中心に与えるのが理想的です。

人工飼料も使用できますが、初めての個体は慣れるまで食べないことがあるため、徐々に慣らすことが重要です。

また、バランスの取れた食事を心がけるために、ミルワームやエビのすりつぶしなども選択肢として加えると良いでしょう。

人工飼料

本日は雨ですが営業中☔

— さだお (@shop_sadao) October 5, 2024

涼しくなってイモリちゃんも快適な温度になってきました🎵

当店のはみーんな人工飼料に慣れてるのでお迎えしても安心!#シリケンイモリ#オキナワシリケンイモリ#イモリ#両生類#有尾類 #イモリ飼育 #イモリ好きと繋がりたい #イモリ水槽 #イモリのいる生活 pic.twitter.com/6n8hBWzJ0U

シリケンイモリは基本的に動く餌を好みますが、慣れれば人工飼料も食べるようになります。

専用のイモリフードや熱帯魚用の沈下性ペレットを使うと良いでしょう。

最初は水に浸してふやかし、ピンセットで動かすようにして与えると食いつきが良くなります。

食べ慣れると水面に浮かべるだけで食べるようになりますが、個体によっては慣れるまで時間がかかることもあります。

食べ残しが水を汚しやすいので、与える量は少なめにし、食べ切れる量を調整しましょう。

メダカ

シリケンイモリは肉食性が強く、小型の魚も捕食します。

特にメダカはサイズ的にも適しており、動きがあるため捕食本能を刺激します。

与える場合は、健康な個体を選び、イモリが捕まえやすい環境にすることが大切です。

大量のメダカに興奮しすぎて、自分の足に噛み付くシリケンイモリさん。

— まちかど│岡山の街角から (@0kayamania) September 3, 2021

今日は久し振りにヒメダカを売っていたので、大盤振る舞いしてあげたよ。 pic.twitter.com/iZtDDT7wgS

ただし、常に水槽に泳がせていると水質悪化の原因になるため、適量を調整する必要があります。

繁殖個体のメダカを使用することで、野生由来の寄生虫のリスクを軽減できます。

金魚

シリケンイモリに金魚を与えることもできますが、注意が必要です。

金魚はイモリよりも体が大きく成長しやすいため、イモリが捕食できるサイズの稚魚を選ぶ必要があります。

また、金魚は粘液を多く分泌し、消化しにくい面があるため、頻繁に与えるのは推奨されません。

さらに、市販の金魚は病原菌や寄生虫を持っている可能性があるため、生餌として使用する場合はしっかりとトリートメント(隔離飼育や薬浴など)を行うことが大切です。

基本的にはイモリの主食としてではなく、たまに与えるごちそう程度にすると良いでしょう。食べ残しがあると水質が悪化しやすいので、管理も重要です。

赤虫

普段はアカムシを少しずつ細々と食べる妹子さんですが…食べ始めのルーティンは何故か大きく口をあける事です🤣😃イモリの口の中の構造が良くわかります😆😄🤑#シリケンイモリ #アカムシ#少しずつ細々と食べる#大きく口をあけるルーティン#口の中の構造#イモコ・オノノ pic.twitter.com/Ayzo96RphB

— 貴宏パパ2 (@takagoogoo12) February 12, 2025

冷凍赤虫はイモリの餌として非常に人気があり、食いつきも抜群です。

解凍してピンセットで動かしながら与えると食べやすくなります。

生きた赤虫を与える場合は、水中に放すとイモリが狩りをする様子を観察できますが、赤虫が水底に沈むと食べ残しが出る可能性があり水を汚しやすいので、与えた後の管理が重要です。

与えすぎると栄養が偏るため、他の餌とバランスを取るようにしましょう。

イトミミズ

イトミミズをちゅるちゅるしています😄#イモリ#シリケンイモリ#両生類好きと繋がりたい pic.twitter.com/llW4ki3U3v

— ココロ (@popikupe) March 20, 2021

イトミミズもシリケンイモリにとって非常に良い餌の一つです。

動きがあるため捕食本能を刺激し、水中での狩りの練習にもなります。

生きたものは水底に潜り込んでしまうことがあるので、ピンセットで与えるか、冷凍のものを解凍して与えるのが便利です。

栄養価が高い一方で、偏食を防ぐために他の餌と併用することが推奨されます。

また、過剰に与えると水質が悪化しやすいため、残った分は取り除くようにしましょう。

ミルワーム

ミルワームによじ登られようとしてるシリケンイモリさん pic.twitter.com/hcIEYnw54V

— マスマス (@masumasugenki) July 12, 2016

ミルワームはタンパク質が豊富ですが、脂肪分も多いため、主食ではなく補助的に与えるのが良いです。

硬い外骨格(キチン質)を持っているため、そのままでは消化しにくいことがあります。

与える際はピンセットでつかみ、イモリの口元で動かすと食いつきが良くなります。また、大きすぎる場合は頭を潰したり、小さくちぎって与えると食べやすくなります。栄養バランスを考え、週に1〜2回程度の頻度に留めるのが理想的です。

エビ

小型のエビ(例えばミナミヌマエビ)はシリケンイモリの優れた餌となります。

生きたエビを水槽に入れると、イモリがハンティングを楽しみながら捕食します。

ただし、エビが大きすぎるとイモリが食べられないことがあるので、適度なサイズを選ぶことが重要です。

冷凍エビを使用する場合は、小さく切って与えると良いでしょう。与えすぎると水質が悪化するため、食べ残しは速やかに取り除くことが大切です。

なお、シリケンイモリの給餌頻度や餌の量は、成長段階によって大きく異なります。

幼生期には毎日少量ずつ与える必要がありますが、成体になると週に数回の給餌でも問題ありません。

餌の与え方やピンセットを使った方法、個体ごとの食欲の違いなども理解しておくと安心です。

以下のページで詳しく解説していますので是非参考にしてください。

シリケンイモリの健康管理

体調不良のサインと病気

シリケンイモリの健康状態を把握することは、長期的な飼育において非常に重要です。

食欲不振、皮膚の異常、動きが鈍い場合は特に注意が必要です。

皮膚が白く濁ったり、赤く炎症を起こしている場合は細菌感染の可能性があり、早急な対応が求められます。

また、呼吸が浅くなったり、異常な浮き沈みを繰り返す場合は内部寄生虫や肺炎の可能性も考えられます。

これらの症状を見つけた際は、できるだけ早く環境を見直し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

シリケンイモリのストレス要因

シリケンイモリは環境の変化に敏感であり、急激な変化は大きなストレスの原因となります。

例えば、水温の急激な変化、飼育ケースの頻繁な移動、他の生物との同居、過密飼育などがストレスを引き起こします。

ストレスが蓄積すると、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。

適切な環境を維持するためには、温度管理を徹底し、シェルターや隠れ家を設置して安心できる空間を確保することが重要です。

また、飼育水の清潔さを保つこともストレス軽減に大きく貢献します。

治療と健康維持のポイント

病気になった場合は、すぐに隔離し、水質改善や適切な治療を施しましょう。

隔離することで他の個体への感染リスクを抑えることができます。隔離ケースでは水質を最適な状態に保ち、治療が必要な場合は薬浴を行うのも有効です。

例えば、細菌感染の場合は塩浴やメチレンブルーを使用した治療が推奨されます。

また、定期的に餌の栄養バランスを見直し、カルシウムやビタミンを適切に補給することで、健康を維持しやすくなります。

普段からイモリの行動を観察し、異変があればすぐに対応することが、長く健康的に飼育するためのポイントです。

シリケンイモリの豆知識

シリケンイモリの飼育にまつわる「水」について

シリケンイモリの飼育では、水温・水深・水質のすべてに気を配る必要があります。

特にろ過装置の有無や水換えの頻度、水質の安定性は健康に大きく影響します。

また、水場が狭すぎたり、水温が不安定な環境ではストレスや体調不良を引き起こす原因になります。

適切な水環境を維持するためのポイントについては、以下のページで詳しく解説しています。

シリケンイモリは冬眠しない?

シリケンイモリは、一般的なイモリと違って「冬眠らしい冬眠」をしないとされています。

特に沖縄や奄美といった暖かい地域に生息するため、野生下でも気温の低下によって活動を完全に止めるようなことはほとんどありません。

ただし、冬場の飼育では活動が鈍くなったり餌を食べなくなることもあるため、温度管理には注意が必要です。

シリケンイモリの冬対策と冬眠については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

ヒーターなしでも飼える?

シリケンイモリは比較的温度変化に強い種類で、地域や飼育環境によってはヒーターなしでも飼育が可能です。

ただし、季節や住んでいる地域によって水温が下がりすぎる場合は注意が必要です。

ヒーターを使わない場合の目安となる気温や、寒さへの耐性、ヒーターを使う際の注意点などを、以下のページで詳しく解説しています。

シリケンイモリはヒーターなしでも飼える?地域別の目安と注意点

シリケンイモリの脱走対策

シリケンイモリは意外と力が強く、壁をよじ登る能力もあるため、しっかりとしたフタをしていないと脱走することがあります。

とくに湿度維持のために少し開けていた隙間や、ガラス面の結露を伝って登るようなケースは要注意です。

シリケンイモリの脱走を防ぐためには水槽の高さやフタの形状、レイアウトの配置にも工夫が必要です。

シリケンイモリの毒性について

シリケンイモリは、フグ毒として知られるテトロドトキシンという強い毒を皮膚から分泌します。

見た目が可愛らしくても、素手で触れた後に口や目をこすったりすると中毒を起こす可能性があるため注意が必要です。

ただし、日常的に飼育するうえで過度に恐れる必要はなく、触れたあとは手を洗う、傷口に触れさせないといった基本的な注意を守れば安全に飼うことができます。

脱皮について

シリケンイモリは定期的に脱皮を行い、その脱いだ皮を自分で食べるという習性があります。

これは栄養を無駄にしないための自然な行動で、健康な個体ほど頻繁に脱皮をする傾向があります。

脱皮の頻度や前兆、脱皮中に気をつけたいこと、皮を食べない場合の対応など、初心者が気になるポイントについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

シリケンイモリとアカハライモリとの「混泳」と「交雑」

シリケンイモリとアカハライモリは、どちらも水陸両棲のイモリであり、似たような環境で飼育できます。

基本的な飼育方法も共通点が多く、セミアクアリウムでの飼育や、餌として赤虫や人工飼料が使える点などは共通しています。

ただし、いくつかの違いも存在します。

シリケンイモリは沖縄や奄美など暖かい地域に分布し、水中にいる時間が長い傾向があります。

一方、アカハライモリは本州以南に広く分布し、陸地にいる時間が比較的長めです。

見た目にも違いがあり、アカハライモリは名前の通り赤いお腹が特徴で、シリケンイモリには背中に金箔のような模様を持つ個体がいるのが魅力です。

このような違いを理解したうえで、それぞれに適した飼育環境を整えることが大切です。

シリケンイモリとアカハライモリの混泳は可能?

シリケンイモリとアカハライモリは混泳ができるのか疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。

見た目が似ているため、同じ水槽で飼えるのでは?と考える方も多いですが、混泳には注意が必要です。

体格差や性格の違い、水質への適応性などの面でトラブルが起こることもあります。

お互いにストレスを感じさせないための環境づくりが大切です。

シリケンイモリとアカハライモリの交雑は可能?

見た目がよく似ているシリケンイモリとアカハライモリですが、異なる種であるため、自然状態では交雑することはほとんどありません。

仮に人工的に繁殖環境を整えた場合でも、交配の成功率は非常に低く、生まれてくる個体にも問題が起きる可能性があります。

シリケンイモリとアカハライモリの交雑については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

シリケンイモリが金箔色になるのはなぜ?

シリケンイモリの背中に見られる金箔状の模様は、個体差が大きく、遺伝的要因が主な原因とされています。

特に、沖縄シリケンイモリではこの金箔模様を持つ個体が多く見られます。

一方、奄美大島に生息するアマミシリケンイモリでは、背中の側稜にオレンジの線や斑が入る個体が多いとされています。

飼育下で金箔模様が増えるかどうかについては明確な情報が少ないものの、成長や脱皮を通じて模様が変化する可能性があると考えられています。

このように、シリケンイモリの金箔模様は遺伝的要因が主な原因であり、個体ごとにその出現や程度が異なります。

シリケンイモリは絶滅危惧種?

シリケンイモリは、日本の奄美諸島や沖縄諸島に生息する固有の両生類です。

その保全状況は評価機関や地域によって異なります。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは、シリケンイモリは「危急種(VU)」に分類されています。

一方、環境省のレッドリストでは「準絶滅危惧(NT)」とされています。また、沖縄県のレッドリストでも同様に「準絶滅危惧種」に指定されています。

野生個体の採集は違法?

違法かどうかは地域によって異なりますし、また保全状況は時期によって異なるためここでは明示は避けさせていただきご自分で環境庁のホームページなどでお調べください。

いずれにしても、どの地域でも野生個体数は減少傾向にあるため野生個体を採集するよりもペットショップで繁殖個体を購入する方を推奨します。

まとめ

シリケンイモリは比較的飼育しやすい両生類ですが、適切な環境を整えることが重要です。

水質管理や餌の種類、冬場の温度管理などをしっかり行い、健康的に飼育しましょう。特に水質管理では、定期的な水替えやフィルターのメンテナンスを怠らないことが大切です。

餌に関しては、生餌と人工餌をバランスよく与えることで栄養の偏りを防ぎ、健康的な成長を促します。また、冬場の温度管理に注意し、適切な保温対策を施すことで活動の低下を防ぐことができます。

さらに、脱走防止対策を万全にし、安心して飼育を楽しんでください。シリケンイモリは意外にも運動能力が高く、飼育ケースの隙間や配線を伝って脱走することがあります。

そのため、ケースの蓋をしっかり固定し、隙間がないか定期的にチェックすることが重要です。

脱走した際は、乾燥しやすい場所や暗がりを中心に探し、湿らせた布を用いて優しく捕獲すると安全です。

また、シリケンイモリの行動を日々観察し、異常がないかチェックすることも大切です。健康管理を怠らず、適切な環境を維持することで、長く元気な姿を楽しむことができるでしょう。