「脱皮」と聞くと、ヘビの脱皮や昆虫の脱皮を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

古くなった皮膚を一気に脱ぎ捨て、新しい皮膚と入れ替えるのが脱皮です。

ウーパールーパーの場合、全身の皮膚を脱ぎ捨てるような脱皮はしません。

部分的に少しずつ脱皮するので、通常飼育していて脱皮に気づくことはないでしょう。

ただ、皮膚病があったり怪我をしていると、その部分だけ集中的に脱皮することがあります。

今回はウーパールーパーの脱皮と皮膚病について解説します。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーは脱皮する?

脱皮=皮のカスを落とす

結論から言うと、ウーパールーパーは脱皮らしい脱皮はしません。

簡単に言えば、脱皮は古くなった皮膚細胞を新しい細胞に置き換える作業です。

ウーパールーパーの脱皮は、お風呂に入った人のアカと原理は同じ。

人間もお風呂に入るとアカが出ますが、原理は同じです。

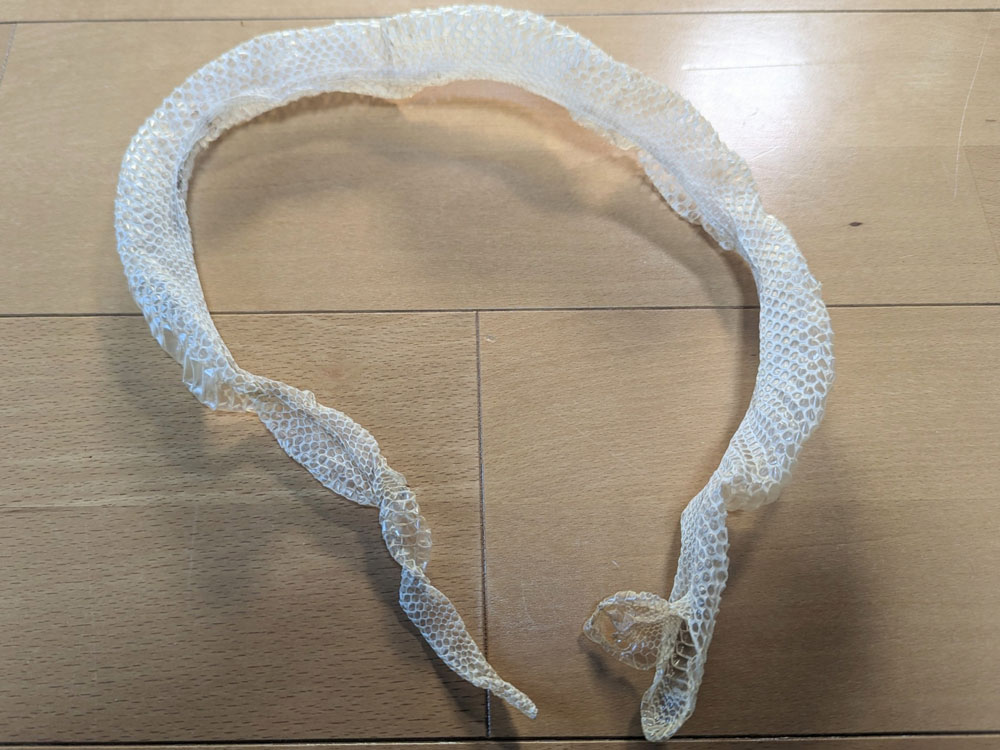

爬虫類の場合、鱗が硬い物質でできているため、脱皮した抜け殻が分かりやすく残ります。

特にヘビの場合、脱いだストッキングのように全身の抜け殻が一枚で残ります。

また、多くのカエルや陸生サラマンダーも、全身の皮膚を脱ぐような脱皮を行います。

一方でヘビなどの爬虫類はハッキリとした脱皮をすることが多いですよね。

では、ウーパールーパーの脱皮の場合はどうかといえば、蛇のような脱皮は行いません。

人間のアカと同じで、ボロボロと部分的に皮膚が剥がれ落ちるだけです。

特にベアタンク(水槽に何も敷かない状態)で飼育していると分かりますが、明らかにフンや食べ残しとは別の、白や茶褐色のひらひらしたゴミが落ちていることがあります。

これが、剥がれ落ちた古い皮膚です。

はかせ

はかせウーパールーパーがはっきりとした脱皮を行う事は珍しく、人間の垢が落ちるのと同程度の皮膚がボロボロと剥がれ落ちることが一般的。

カエルのように皮を食べない

同じ両生類の仲間であるイモリやカエルも脱皮をしますが、実はイモリやカエルが脱皮をした場合、その皮を自分自身で食べてしまうという特性を持っています。

以下ではアカハライモリが脱皮後に皮を食べる理由について解説していますので是非参考にしてください。

しかし、ウーパールーパーは基本的に脱皮した皮を自分で食べることはありません。

カエルは脱皮後の皮を食べることで、栄養を再利用したり、敵に見つかるリスクを減らしたりするためにこの行動を取ります。

しかし、ウーパールーパーの場合、脱皮の主な目的は新陳代謝や皮膚の健康維持、寄生虫や細菌の除去であり、脱いだ皮を栄養として再利用する必要がないため、自ら食べる習性はありません。

ただし、ウーパールーパーは水中に漂うものを誤って飲み込むことがあるため、脱皮した皮が水中に残っていると、間違って食べることはありえます。

これは意図的に食べているのではなく、たまたま口に入ってしまった結果です。

そのため、脱皮した皮は水槽内に残らないよう、ピンセットやスポイトで早めに取り除くことが望ましいです。

もしウーパールーパーが頻繁に脱皮していたり、剥がれた皮を食べようとしているように見えた場合、水質が悪化してストレスを感じている可能性があるため、環境を見直してあげることが大切です。

ウーパールーパーの脱皮の役割とは?

ウーパールーパーが脱皮をするのは、単なる生理現象ではなく、健康を維持するために重要な役割を持っています。

新陳代謝を促進

その主な目的のひとつは、新陳代謝を促進することです。

ウーパールーパーは成長するにつれて皮膚が古くなり、それを剥がすことで新しい皮膚に生まれ変わります。

これにより、常に新鮮で健康な皮膚を維持し、外部からの刺激や感染症から身を守ることができます。

- ウーパールーパーは成長に伴い、古くなった皮膚を剥がすことで、新しい皮膚に生まれ変わります。

- 健康な皮膚を維持し、細菌や寄生虫の付着を防ぐ役割も果たします。

キズの回復と自己修復

また、ウーパールーパーは驚異的な再生能力を持っており、手足や尾、さらには一部の臓器まで再生できることで知られています。

そのため、体に小さな傷ができた場合でも、脱皮を通じて傷ついた部分を取り除き、自己修復を促すことができます。

特に、環境の変化やケガの後などには、回復のために脱皮の頻度が高まることがあります。

- ウーパールーパーは驚異的な再生能力を持っており、手足や尾、さらには一部の臓器まで再生できます。

- 軽い傷やダメージがあった場合、脱皮によってダメージを受けた皮膚を取り除き、回復を促進します。

寄生虫や細菌の除去

さらに、皮膚の表面には細菌や寄生虫が付着することがあり、これが健康に悪影響を及ぼすこともあります。

ウーパールーパーは脱皮をすることで、こうした有害な微生物を取り除き、感染症を予防する役割も果たしています。

- 皮膚表面に付着した寄生虫や有害な細菌を脱皮によって排除し、感染症のリスクを減らします。

ウーパールーパーの脱皮の頻度について

ウーパールーパーは、成長段階によって脱皮の頻度が異なります。

幼体期、成体期、そしてシニア期に分けて、それぞれの脱皮の特徴と頻度について詳しく説明します。

幼体期(幼生)

幼体期のウーパールーパーは成長が非常に早いため、頻繁に脱皮を行います。

この時期は体が急激に大きくなるため、皮膚もそれに合わせて新しく作り替えられます。

一般的に数日~1週間に1回程度のペースで脱皮することが多く、特に餌をよく食べている個体ほど成長が早いため、脱皮の頻度も高くなります。

また、外部環境に敏感な時期でもあるため、水質の変化やストレスによって脱皮が促進されることもあります。

成体期(成熟後の大人)

成長が落ち着き、体のサイズが安定すると、脱皮の頻度は減少します。

成体になると新陳代謝のスピードも少し遅くなり、皮膚の生まれ変わりもゆっくりになります。

一般的に2~4週間に1回程度の脱皮が見られますが、個体差があり、環境や食事の影響も受けます。

脱皮の頻度が多すぎる場合は、ストレスや水質の悪化を疑ったほうがよいでしょう。

また、成体期では、軽いケガをしたときや、水質の悪化を感じたときに一時的に脱皮の頻度が上がることもあります。

シニア期(老化が進んだ個体)

ウーパールーパーの寿命は一般的に10~15年程度と言われています。

シニア期に入ると代謝がさらに低下し、脱皮の頻度も減少します。

健康なシニア個体では1ヶ月に1回以下のペースで脱皮をすることが多く、場合によっては数ヶ月間脱皮しないこともあります。

ただし、老化によって皮膚の再生能力が低下し、傷の治りが遅くなることがあるため、適切な水質管理と栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。

もしシニア個体が頻繁に脱皮を繰り返すようなら、体調不良や病気の可能性があるため、注意が必要です。

- 幼体期:数日~1週間に1回(成長が早いため頻繁に脱皮)

- 成体期:2~4週間に1回(成長が落ち着くと脱皮の頻度も減少)

- シニア期:1ヶ月に1回以下(代謝が低下し、脱皮の回数も少なくなる)

脱皮の頻度が多い時は注意

脱皮の頻度が異常に多くなる場合は注意が必要です。

ウーパールーパーは通常、定期的に脱皮をしますが、あまりに頻繁に皮膚が剥がれるようであれば、水質の悪化やストレスが原因になっている可能性があります。

特に、水槽の水が汚れていると皮膚に負担がかかり、頻繁に脱皮をすることでダメージを軽減しようとすることがあります。

また、過度なストレスを感じる環境では皮膚の状態が不安定になり、異常な脱皮が引き起こされることもあります。

そのため、ウーパールーパーの脱皮の様子をよく観察し、環境の改善が必要かどうかを見極めることが大切です。

このように、ウーパールーパーの脱皮には、新陳代謝の促進、傷の回復、寄生虫や細菌の除去といったさまざまな役割があります。

適度な脱皮は健康の証とも言えますが、異常な脱皮が見られる場合は、水質や生活環境を見直すことが必要になるでしょう。

ウーパールーパーが脱皮したときに飼い主がするべきこととは?

ウーパールーパーが脱皮をするのは自然なことですが、脱皮後のケアを適切に行うことで、健康を維持しやすくなります。

脱皮を確認したら、次のポイントをチェックし、必要に応じて対応しましょう。

脱皮の皮(白いカス)を取り除く

ウーパールーパーが脱皮した後、剥がれた皮膚が水槽内に残ります。

この皮は水質を悪化させる原因になるため、見つけたらピンセットやスポイトで取り除きましょう。

フィルターが適切に機能していれば、流されてしまうこともありますが、水槽の底などに残っていることがあるため、確認しておくと安心です。

水質のチェックと必要に応じて水替え

ウーパールーパーが脱皮をするのは正常な生理現象ですが、頻繁に脱皮している場合、水質の悪化が原因になっている可能性があります。

まず、水槽の水質をテストし、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩の濃度を確認しましょう。

特にアンモニアや亜硝酸の値が高いと皮膚に負担がかかるため、いつもの水替えサイクルのタイミングを待たずに速やかに水替えを行う必要があります。

ウーパールーパーの水替えはストレスを与えるので、全換水ではなく、1/3~1/2程度の部分換水を行いましょう。

また、フィルターの掃除も忘れずに。

水温の管理

ウーパールーパーは水温が適切でないと、ストレスが増え、脱皮が頻繁になることがあります。

理想的な水温は18~22℃の範囲内です。

水温が高すぎると皮膚が弱くなり、脱皮が増えることがあるため、夏場は水槽用クーラーやファンを活用し、温度管理を徹底しましょう。

皮膚の状態を確認

脱皮した後の皮膚をよく観察し、異常がないか確認します。

健康な脱皮であれば、皮膚がつややかで問題はありませんが、以下のような症状がある場合は注意が必要です。

- 皮膚が赤くただれている

- 白っぽい膜が残っている

- 体に傷やかさぶたのような部分がある

- 脱皮が完全に終わらず、一部が皮膚に残っている

これらの症状が見られる場合、水質が悪化しているか、細菌感染の可能性があるため、早めの対処が必要になります。

ウーパールーパーの脱皮 ケガや皮膚病の場合

通常は細かなゴミのようにしか見えないウーパールーパーの脱皮ですが、手足など体のパーツがハッキリわかるような大きさの抜け殻を出して脱皮することがあります。

これは、その部分に皮膚病や怪我があるものと思われます。

皮膚が病原菌に冒されると、その部分を体から切り離そうとして脱皮することがあります。

皮膚に怪我を負った場合も、傷を早く治すためにダメになった部分を周りの皮膚ごと切り離そうとします。

その結果、通常よりも大きな面積で脱皮するのです。

怪我の場合、カサブタが剥がれるのと同じで、順調に治っているのならそれで問題ありませんが、皮膚病はたいてい脱皮では治りませんので塩浴や薬浴が必要になります。

脱皮する時点で新しい皮膚に病原菌が付着していますし、病原菌が付いた抜け殻と同じ水槽にいたのでは再度感染してしまいます。

きちんと治療する必要がありますので、ウーパールーパーの体のどこかに皮膚病がないか、よく観察しておきましょう。

ウーパールーパーの脱皮 イヤイヤ脱皮

もう一つ、ウーパールーパーが全身脱皮に近い状態になる場合があります。

それは、急に大量の水換えをした場合や、買ってきたウーパールーパーを水槽に放したときなど、ウーパールーパーに強いストレスがかかった場合です。

古いマニアはこれを「イヤイヤ脱皮」と呼んだりします。

脱皮することでウーパールーパー自身にどういった変化があって、どのような効果があるのかはまったく分かりませんが、おそらくストレス反応として脱皮してしまうのだと思います。

この場合、ほとんど全身に近い面積を一度に脱皮するので、抜け殻だと分かる破片が水槽内に漂っているはずです。

中途半端に体に残って、白っぽいものがウーパールーパーにまとわり付いているかもしれません。

これが原因で体調を崩した、ということは聞いたことがありませんが、あまりいい状態ではないと思われます。

ストレスによる脱皮もあるのでその場合は飼育環境の見直しが必要!

陸化への兆候?

これは筆者も同意しているわけではなくて「そうなのかなぁ」と疑問に思っているのですが、ウーパールーパーの陸化への前段階として脱皮していると主張されている方がいらっしゃいます。

ちなみに陸化というのはウーパールーパーが陸上生活を行うために変態を行う事です。

ほとんどのウーパールーパーは陸化せず生涯を水中で終えますが、一部のウーパールーパーは陸化し陸上生活を行います。

ウーパールーパーはカエルと同じ両生類ですが、カエルはオタマジャクシの間水中で過ごしカエルになってから陸上でも生活できるようになるので、両生類の特性としては、ある意味自然なことです。

ウーパールーパーの脱皮が陸化への兆候となるかどうかは真偽不明ですが、そういった説もあるという事で以下のyoutuberさんの動画を紹介しておきます。

是非、参考にしてください。

ウーパールーパーの脱皮する事はある?【まとめ】

明らかに脱皮だと分かるような様子が見られた場合、何らかの異常があるはずです。

何か原因がないか、よく観察して考えてみましょう。

防ぐ方法としては、急な水換えなど環境を急変させるようなことはしない、新しい個体を水槽に放すときは水あわせをしっかりと行ってショックを和らげる、といったことが挙げられます。

通常飼育していれば、飼い主が気にするような脱皮の仕方はしません。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)