シリケンイモリは日本の温暖な地域に生息するイモリで、金箔のような体の模様をもつ個体もいます。

そんなシリケンイモリですが、幼生期にはウーパールーパーのような姿をしており、成体とは大きく異なる見た目をしています。

本記事では、シリケンイモリの幼生の特徴・成長過程・飼育のポイントについてわかりやすく解説します。

これから幼生を育てたいと考えている方、自然の中で見つけた幼生が気になる方にも役立つ情報をお届けします。

シリケンイモリの幼生とはどんな姿?

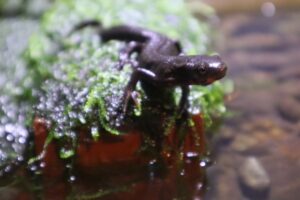

シリケンイモリの幼生の姿

成体との見た目の違い

シリケンイモリの幼生は、成体とはまるで別の生き物のような姿をしています。

成体になると手足が発達し、肺呼吸を主とする陸棲生活が可能になりますが、幼生期は水中で生活し、外鰓(がいさい)を使って呼吸します。

この外鰓は頭部の両側にふわっと広がっていて、非常に目立つ特徴です。

また、体の色も成体のような黒や茶色ではなく、半透明がかった灰色や淡い色合いをしており、内臓が透けて見えることもあります。

体表にはまだ金箔模様は見られず、全体的に地味な印象を受けるかもしれません。

オタマジャクシとの違いに注意

外見が水棲で鰓があるため、カエルのオタマジャクシと間違えられることがありますが、形状や動きに注目すれば見分けは可能です。

シリケンイモリの幼生は、明確に前肢や後肢の芽が見えることが多く、頭もやや大きめで眼がしっかりしています。

さらに、オタマジャクシのような円盤状の吸盤口はなく、むしろ肉食性の魚の稚魚のように見える鋭い口を持っています。

成長とともに四肢が発達し、カエルよりも早く「イモリらしい姿」へと変化していくのも特徴です。

ウーパールーパーとの違い

シリケンイモリの幼生は、特に両生類に詳しくない人から見ると「ウーパールーパーにそっくり!」と思われることもあります。

確かに、外鰓を持つ水棲の姿は非常に似ています。

しかしよく見ると、体型や顔つきに違いがあります。

ウーパールーパーは丸みを帯びた可愛らしい顔立ちとがっしりした体型をしていますが、シリケンイモリの幼生はよりスリムで、顔もやや尖っており、野生的な印象を受けます。

また、ウーパールーパーは外ウーパールーパーは外鰓を持ったまま成体になりますが、シリケンイモリはやがて外鰓がなくなり、陸上生活へと移行するのも大きな違いです。

どこで見つかる?シリケンイモリ幼生の生息場所

自然下ではどんな環境にいる?

シリケンイモリの幼生は、日本の奄美群島と沖縄本島に分布し、水辺の環境に特化して生息しています。

特に、山間部や森林内にある湧き水、小川、ため池、水たまりなど流れの緩やかな淡水域が好まれる場所です。

こうした場所は水温が安定しており、外敵も少ないため、幼生が安全に育つには理想的な環境といえます。

また、落ち葉や水草、石の陰などに隠れていることが多く、注意深く観察しないと見逃してしまうこともあります。

人の手があまり入っていない自然環境ほど、こうした繊細な生態系が保たれ、幼生も多く見つかる傾向にあります。

卵からの孵化時期と季節性

シリケンイモリの繁殖期はおおむね春(3月〜5月)で、メスが水中の植物や落ち葉の裏側などに卵を産みつけます。

卵は約2〜3週間で孵化し、初夏には幼生の姿が多く見られるようになります。

幼生期は主に5月〜7月頃に観察されることが多く、水温や日照時間の影響を受けながら成長し、やがて手足が発達して陸上へと上がっていきます。

地域によって若干の差はありますが、温暖な地域ほど成長が早く、季節の進行も速めです。

シリケンイモリの幼生は採取しても良いの?

シリケンイモリは日本の奄美群島と沖縄本島にしか生息しない固有種で、地域によっては絶滅危惧種や天然記念物に指定されている場合があります。

そのため、捕獲・飼育・移動に関しては法的な制限がある可能性が高いです。

たとえば沖縄本島に生息する「沖縄シリケンイモリ」や、奄美大島に生息する「アマミシリケンイモリ」など、それぞれの地域で条例や文化財保護法による保護対象になっているケースもあります。

採取を検討している場合は、必ず環境省や自治体の自然保護担当課に確認することが大切です。

違法な採集は罰則の対象になるだけでなく、貴重な自然環境を壊すことにもつながります。

どうしても飼育を希望する場合は、正規のルートで繁殖・販売された個体を入手する方法を選びましょう。

幼生の成長過程と変態のタイミング

卵から幼生になるまでの流れ

シリケンイモリの卵と孵化したばかりの幼生

(間違えて手足を生やしてしまったけど実際はまだ手足が生えてないタイミング AI生成なので許して)

シリケンイモリの繁殖は春先に始まり、3月から5月ごろにかけてオスとメスが水中で交尾を行います。

交尾後、メスは水中の水草や落ち葉の裏などに、1粒ずつ卵を産みつけていきます。

卵は透明なゼリー状のカプセルに包まれており、中には黄白色の胚が確認できます。

水温や環境によって変わりますが、産卵からおよそ10日〜3週間ほどで孵化が始まります。

孵化直後の幼生は、まだ泳ぎがぎこちなく、体も非常に小さくて繊細です。

鰓がすでに外側に広がっており、すぐに水中生活に適応して呼吸や摂餌を開始します。

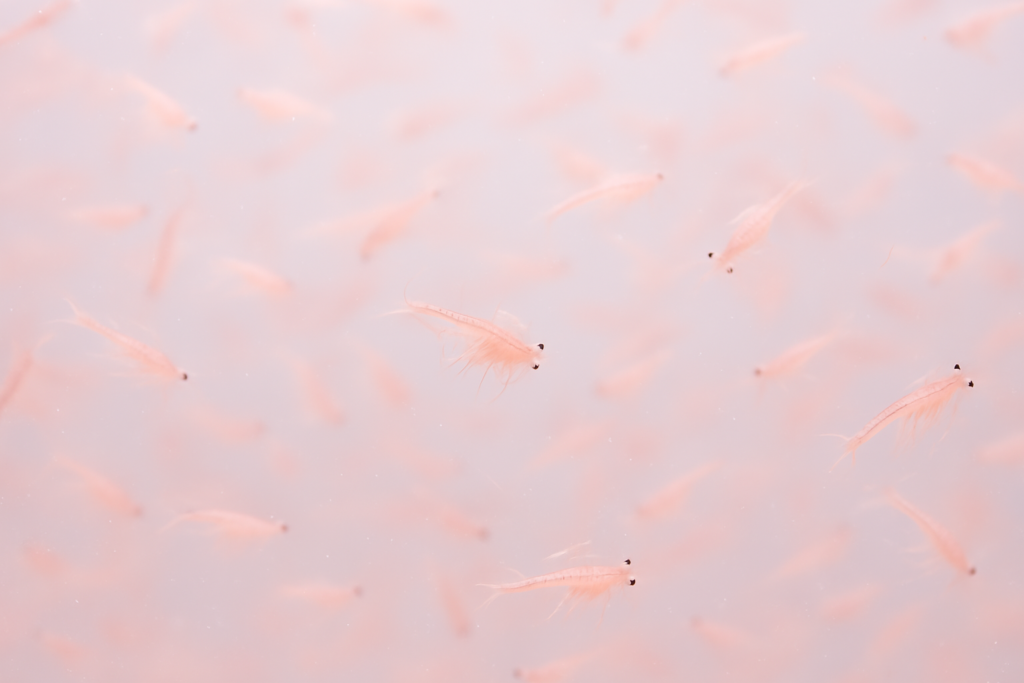

孵化したばかりの幼生は、ブラインシュリンプのような微小な動物プランクトンを食べながら、徐々に成長していきます。

ここからが、外鰓と四肢を備えた“イモリの子ども”としての生活の始まりです。

前肢・後肢の発達と変化の順序

シリケンイモリの幼生は、孵化直後は尾と外鰓を持った細長い姿で、まだ手足はありません。

最初に発達するのは前肢で、体がある程度大きくなると、左右の前足が徐々に現れてきます。

その後、やや遅れて後肢(後ろ足)が発達し、四肢がすべてそろうことでイモリらしい姿になっていきます。

この順序はカエルのオタマジャクシとは逆で、カエルは後肢が先に生えてくるため、ここも識別ポイントのひとつです。

肢の発達が進むにつれて、泳ぎ方にも変化が見られ、水中での移動がより俊敏になります。

外鰓が消えるまでの流れ

幼生の特徴である外鰓(がいさい)は、成長に伴い徐々に縮んでいきます。

これは肺呼吸へと切り替わる準備段階でもあり、外鰓が小さくなってきたら「変態」が近いサインとも言えます。

変態のタイミングは個体差や飼育環境(特に水温やエサの質)によって異なりますが、孵化から1〜2か月程度で変態の兆候が見られることが一般的です。

外鰓が完全に消えると、幼生は水中から陸地に上がるようになります。

このとき、呼吸器官も鰓から肺へと切り替わっており、水中に長くとどまることが苦しくなってくるため、陸地への移行が必要になります。

もし飼育している場合は、この段階で環境の変化に対応できるよう、陸場の準備を進めておくとスムーズです。

シリケンイモリの幼生を飼育するには?

必要な飼育容器と水環境の条件

シリケンイモリの幼生を飼育するには、小型のプラケースや水槽があれば十分です。

ただし、幼生は水質や水温の変化に敏感なため、清潔で安定した水環境を整えることが最も重要です。

水深は浅め(5〜10cm程度)に保ち、底には洗った砂利や水草、流木などの隠れ場所を用意してあげると安心して過ごすことができます。

水はカルキを抜いたものを使用し、定期的な水換え(2〜3日に1回を目安)を行いましょう。

また、フィルターを使う場合は水流が強すぎないよう調整が必要です。

無理にろ過装置を使わず、こまめな水換えで管理する方が安全な場合もあります。

エサの種類と与え方

ブラインシュリンプ

シリケンイモリの幼生は肉食性で、動いているものに反応して捕食します。

そのため、ブラインシュリンプやミジンコ、イトミミズなどの生き餌が基本となります。

特に孵化後まもない時期は、サイズの小さいブラインシュリンプが最適です。

成長に応じて、大きさに見合った餌に切り替えていきます。与えすぎは水を汚す原因になるので、1日1〜2回、食べきれる量を与えるのが理想です。

水が汚れやすいので、食べ残しは早めに取り除きましょう。

気をつけたい水温や水質の管理ポイント

水温は20〜24℃程度が目安で、急激な変化を避けるようにします。

特に夏場や冬場は、室温管理やヒーターの導入などで調整が必要になる場合もあります。

幼生はストレスに弱いため、水温が高すぎる・低すぎる状態が続くと成長が止まったり、病気になるリスクが高まります。

また、アンモニアや亜硝酸などの有害物質が蓄積しないよう、水質の維持にも注意しましょう。

水換えをこまめに行うことが最もシンプルかつ確実な管理方法です。

変態後の飼育環境への移行と注意点

陸化の兆候とタイミングの見極め

シリケンイモリの幼生が変態を迎えると、まず外鰓が縮み始め、水中でじっとする時間が長くなってきます。

この時期は、肺呼吸への切り替えが進んでいるサインでもあり、そろそろ陸に上がりたがっている証拠でもあります。

さらに、体の模様や色が濃くなり、四肢の動きも活発になってくると、陸化が目前です。

こうした変化が見られたら、水中一辺倒だった飼育環境を、徐々に陸地を含んだものに移行する準備を始めましょう。

幼体用のレイアウトと餌の切り替え

変態を終えたばかりのシリケンイモリ(=幼体)は、体がまだ小さく、乾燥にも弱いため、成体と同様に半水棲レイアウトが適しています。

特にこの時期は、水から完全に離れるわけではないので、浅い水たまりのような部分と、湿った陸地の両方を用意した環境が安心です。

湿度を高く保ちつつ、陸上でも落ち着けるスペースを設けましょう。

この時期の餌も見直す必要があります。

水中で捕らえていたブラインシュリンプやミジンコではなく陸上でも動く餌(ピンヘッドコオロギや小さなワラジムシなど)が適してきます。

人工飼料を食べる個体もいますが、最初は動く餌の方が食いつきが良い傾向にあります。

レイアウトや餌を急に変えるのではなく、段階的に変化させることがポイントです。

慣れない環境に強いストレスを感じて体調を崩すこともあるので、様子を見ながらゆっくりと陸化を進めましょう。

まとめ:シリケンイモリの幼生は変化に富んだ魅力的な時期

シリケンイモリの幼生は、成体とはまったく異なる姿で水中生活を送り、外鰓や半透明の体など、見た目にも大きな特徴があります。

ウーパールーパーやオタマジャクシと混同されがちですが、観察すれば違いはすぐにわかるようになります。

自然界では奄美群島や沖縄本島の限られた地域に生息しており、採取には法律上の制限があることも理解しておく必要があります。

もし飼育する機会がある場合は、成長段階に応じた適切な環境とエサの調整が大切です。

変態のタイミングを見逃さず、陸上環境への移行をスムーズに行うことで、幼体期も健康に育てることができます。

水の中で始まり、やがて陸上へと移る――。

そんな変化に満ちたシリケンイモリの幼生期は、観察していてとても魅力的な時間です。正しい知識をもって、じっくりとその成長を見守っていきましょう。

\ 続いて下の記事をチェック/