シリケンイモリの飼育を始めるうえで、水槽のレイアウトはとても重要なポイントです。

見た目の美しさだけでなく、イモリがストレスなく快適に過ごせる環境を整えることが、健康管理や長生きの秘訣にもつながります。

この記事では、シリケンイモリに適した水槽レイアウトの基本から、実際にどんな素材や配置が良いのか、さらには「こんなレイアウトはNG!」という例まで、わかりやすく解説していきます。

シリケンイモリに最適な水槽サイズと設置場所

水槽の素材や機能について

シリケンイモリの飼育には、基本的にガラス製またはアクリル製の水槽がよく使われます。

ガラス水槽は透明度が高く、キズに強いため見た目がきれいな状態を保ちやすいのがメリットです。

ただし重たいので移動が大変というデメリットもあります。

一方、アクリル水槽は軽くて扱いやすい反面、キズがつきやすく、長く使うと曇ってしまうこともあります。

どちらのタイプを選ぶにせよ、水漏れしにくい構造であることや、フタがしっかり閉まることは絶対条件です。

イモリは思いのほか登る力が強く、ちょっとした隙間から脱走することがあるため、フタの固定性は特に重要です。

また、側面にコードを通す穴がついているタイプの水槽なら、フィルターやヒーターを設置する際にも便利です。

シンプルで頑丈、そして脱走防止に配慮された水槽を選ぶのがポイントです。

成体1匹に必要な水量の目安

シリケンイモリは体長10〜15cmほどの中型種で、広いスペースを好む傾向があります。

目安としては、1匹につき10リットル以上の水量が確保できるサイズの水槽が望ましいです。

水深は10〜15cm程度がちょうどよく、泳ぎやすくて水質も安定しやすくなります。

複数飼育をする場合には、単純に水量を倍にするのではなく、最低でも1匹あたり+5〜7リットル程度の余裕を見ておくと安心です。

とくにオス同士ではテリトリー争いが起こることもあるため、ゆとりのある空間づくりが大切です。

水量が少なすぎると、水温の急変や水質の悪化が起きやすくなり、イモリの体調にも悪影響を及ぼします。

初心者であればあるほど、むしろ大きめの水槽からスタートする方が管理しやすいという点もおさえておきましょう。

日当たり・騒音・室温を考慮した設置場所選び

水槽の設置場所を選ぶときは、シリケンイモリのストレスを減らす環境を意識することが大切です。

まず、直射日光が当たる場所は避けてください。

夏場には水温が急上昇してしまい、イモリにとって命に関わる危険な状態になります。

また、強い光が長時間当たることでコケが大量に繁殖する原因にもなります。

次に、テレビやスピーカーのすぐそばなど、振動や音が頻繁にある場所もNGです。

イモリは聴覚はそれほど発達していませんが、振動には敏感な生き物です。

落ち着けない環境に置くと、ストレスから動かなくなったり、隠れっぱなしになったりすることがあります。

そして室温。急激な寒暖差が起きにくい室内の中央付近や風通しの良い安定した場所が理想です。

エアコンの風が直接当たる場所や、窓の近くも避けた方が無難です。

重さを考えると、水槽台や丈夫な棚の上に設置するのが基本。

万一の水漏れにも備えて、防水マットなどを下に敷いておくと安心です。

基本のレイアウト構成【陸地+水場の両方が必要】

陸地は必須?不要?

シリケンイモリは水中生活を好む傾向がありますが、完全な水棲ではなく半水棲生物です。

そのため、水場だけの水槽よりも、陸場をしっかり用意したレイアウトが理想的です。

特に陸地があれば、休憩したり脱皮したりするスペースとしても機能します。

ただし、常に陸地で過ごすわけではないため、全体のバランスが大切です。水場と陸場の割合はおおよそ7:3〜8:2程度が一般的。

陸地をまったく作らなくても飼育は可能という意見もありますが、それはあくまで「最低限生存できる」という話であって、快適に暮らしてもらうには陸地の存在は欠かせません。

特に冬眠させる場合や、湿度管理を陸地側で行う構成にしたい場合は、なおさら陸地が必要となります。

水深はどれくらいがベスト?

シリケンイモリの水深設定は、水中を自由に泳げることと、水面へのアクセスが簡単にできることの両立がポイントです。

理想的な水深は10〜15cm程度。

これくらいの深さがあれば、イモリの泳ぎにも適しており、水温や水質も比較的安定します。

ただし、深くしすぎると問題もあります。

シリケンイモリは水面で空気呼吸をすることがあるため、水深が深すぎると体力を使って浮上する必要が出てくるのです。これがストレスになったり、老齢個体では溺れてしまうリスクすらあります。

また、水槽内に水面に浮かぶものや途中で休める足場を設けておくと安心です。

水草や流木、岩などがあると、途中で一息つける場所になり、イモリの負担を減らせます。

水深を安定させることで、バクテリアも定着しやすくなり、水質維持にもプラスです。

見た目のインパクトだけで深くするのではなく、生体の負担を減らす深さを優先するようにしましょう。

シリケンイモリの水槽レイアウトパーツ

床材(水場・陸場)

水槽のレイアウトを考えるうえで、床材は見た目だけでなく、安全性や掃除のしやすさ、生体の動きやすさにも大きく影響します。

水場の床材

水場には赤玉土やソイル系の床材がよく使われます。

これらは水質を安定させる効果もあり、自然な雰囲気を演出できます。

ただし、粒が細かすぎると誤飲のリスクがあるため、粒の大きさには注意が必要です。

陸場の床材

一方で、陸場側にはヤシガラ土や苔マット、樹皮チップなどが使われることが多いです。

乾燥しすぎないように保湿性の高い素材を選ぶと、シリケンイモリにとって快適な空間が作れます。

完全に水中で過ごすことも多いイモリですが、陸地の床材がカビたり腐敗したりしないよう、こまめなメンテナンスが重要です。

シリケンイモリのおすすめ床材については以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

水場と陸場の導線

シリケンイモリのために陸場と水場を設ける場合、それぞれがただ存在しているだけでは不十分です。

重要なのは、イモリが安全に行き来できる導線を確保することです。

たとえば、水中から急に高くせり上がった陸地では、イモリが上がることができずにストレスになりますし、逆に陸地からの滑り落ちでケガをする危険もあります。

おすすめなのは、スロープ状に傾斜をつける方法です。

石を段々に積み重ねたり、流木を斜めに配置したりすることで、滑らかに移動できる構造が作れます。

苔やウィローモスを貼り付けて滑り止めにするのも有効です。

また、水面から陸地が高すぎると、上陸できないまま水中にとどまる時間が長くなり、皮膚のトラブルやストレスの原因にもなります。

体長に合った高さと角度を意識しましょう。

導線は、レイアウトの「使い勝手」を決める重要な要素。

生体の動きをよく観察しながら、常に調整してあげると良いです。

シェルターや隠れ家

シリケンイモリは、日中にじっとして過ごすことが多く、暗くて狭い場所を好む習性があります。

そのため、水槽内にシェルターや隠れ家を用意してあげることは、レイアウト上とても重要なポイントです。

隠れ家があることで、外部からの視線や光を避けることができ、イモリが安心して過ごせる空間になります。

シェルターの中で仲良しさんのシリケンイモリ。

— おすとらこーだ@ 貝形虫だもの (@Dietrich_R) April 7, 2025

おやすみなさイモリ〜 pic.twitter.com/x588hoobbX

また、複数飼育している場合には、お互いに距離を取ることができる逃げ場としても機能し、ケンカやストレスの軽減にもつながります。

素材としては、素焼きの植木鉢を半分に割ったものや、ウール素材の小型トンネル、流木や石の組み合わせで作った洞窟風の空間などが人気です。

水中に沈めるタイプのものと、陸地に設置するものを両方用意できると、より自然に近い環境が整います。

隠れ家が十分にある水槽では、イモリがリラックスして過ごす姿がよく見られます。

逆に隠れる場所がないと、水槽の端にじっとして動かなくなることも。

見た目の美しさと安心できる空間の両立が、理想のレイアウトといえるでしょう。

流木や木の枝

流木や木の枝は、シリケンイモリの水槽に自然の雰囲気を加える重要なレイアウト素材です。

それだけでなく、実用的にも隠れ家や足場として機能し、イモリの行動範囲を広げてくれます。

特に流木は、水場に沈めるだけで立体感が生まれ、中をくぐったり、上に登ったりといった行動を引き出す効果もあります。

流木でひと休み#シリケンイモリ pic.twitter.com/qZPR3U3gob

— こっさんch (@kossan_ch) March 21, 2022

水中部分では、水草やモスを活着させるのにも適しており、陸場に設置すれば休憩スペースや日光浴の足場としても活躍します。

ただし、流木や枝を使用する際には、あらかじめアク抜きを行い、十分に水に沈むように処理しておくことが大切です。

アクが出続けると水質が変化したり、pHが不安定になったりする原因となります。

また、木の枝は天然のものを使うと腐敗しやすいため、熱湯消毒してから使用するか、市販の爬虫類・両生類用素材を使用するのが安全です。

シリケンイモリは登ったり、間に挟まったりするのが好きな性格なので、流木の配置で水槽の「遊び場」を演出してみるのも楽しいですよ。

石や小岩

石や小岩は、水槽内に安定感と立体感を与えるレイアウト素材として非常に優秀です。

シリケンイモリの飼育においても、登る・潜る・隠れるといった多様な行動を引き出すための環境づくりに役立ちます。

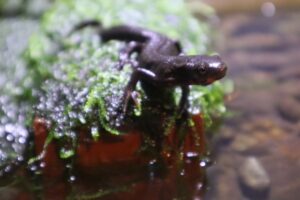

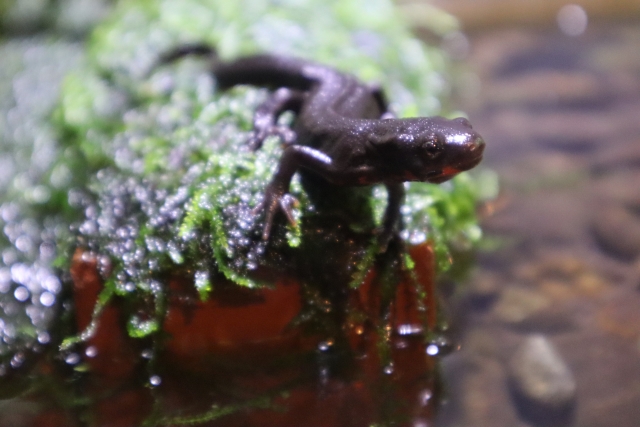

後ろ姿が凛々しいMk-ll

— 水滴が垂れるまで (@suiteki_1114) March 5, 2025

たまに岩や壁にも登ります!

#テラリウム

#シリケンイモリ pic.twitter.com/sw5dO4RyP1

ただし、使い方にはいくつか注意点があります。

まず、角が鋭い石やゴツゴツしすぎた岩は、イモリがケガをする可能性があるため避けましょう。

丸みを帯びた小石や、滑らかな表面の石を選ぶのが安全です。

また、重い石をレイアウトに使う場合は、水槽のガラスに直接置かず、底にマットや薄いアクリル板を敷くなどしてクッション性を持たせると、水槽を傷つけにくくなります。

石を組み合わせてトンネル状の隠れ家にしたり、水面近くに足場を作るように配置するのもおすすめです。

イモリがその上にちょこんと乗ってじっとしている姿は、見ていてとても癒されます。

天然石を使う場合は、酸や重金属の溶出がないかどうか確認するために、念のため熱湯消毒や重曹洗浄を行ってから使用すると安心です。

水草や苔・観葉植物

水槽内に水草や苔、観葉植物を取り入れることで、シリケンイモリにとって自然に近い快適な環境を作ることができます。

見た目も美しく、飼育者にとっても癒し効果抜群です。

アヌビアス・ナナ

水草の中でもおすすめは、アヌビアス・ナナやミクロソリウムのような丈夫な種類です。

これらは照明が弱くても育ちやすく、水質の変化にも比較的強いため、初心者でも扱いやすいです。

また、ウィローモスなどのモス類は、石や流木に巻きつけて使うことで、シェルターや足場を自然に演出できます。

これによりイモリの隠れ家が増え、安心感もアップします。

苔類やテラリウム向けの観葉植物(例:ポトス、フィットニアなど)は、陸地部分に配置するのが理想です。

適度な湿度を保つことができるうえ、蒸散作用によってケージ内の空気がこもりにくくなります。

ただし、農薬が残っている植物をそのまま使用するのは危険です。必ず無農薬で育てられたものを使うか、水でしっかり洗浄してから導入するようにしましょう。

自然のグリーンは、イモリの落ち着いた行動を促すだけでなく、見ているこちらも癒される水槽に仕上がります。

照明

シリケンイモリは夜行性寄りの生き物であり、強い光を好むわけではありません。

そのため、照明は必須というわけではありませんが、水草を育てたい場合や観賞性を高めたい場合には有効な設備になります。

使う照明は、LEDライトが主流です。

熱をほとんど発しないため水温の上昇を防げるうえ、消費電力も少なく長寿命。とくに「水草育成用LED」や「演色性の高いLED」を選ぶと、水草の発育と見た目の美しさを両立できます。

照明を使用する場合は、1日あたり6~8時間程度の点灯時間が目安です。

長時間つけすぎると水温の上昇やコケの繁殖の原因になるため、タイマーの使用がおすすめです。

また、イモリが落ち着かない様子を見せたり、シェルターにこもりきりになる場合は、照明の明るさが強すぎる可能性もあります。

その場合は、光量を落としたり、間接的に当てるように工夫しましょう。

あくまでシリケンイモリにとっては、「照明=観賞用や植物用の補助設備」であることを忘れずに、生体の様子を最優先に調整していくことが大切です。

フィルター

シリケンイモリの水槽では、水質の安定を保つためにフィルターの設置は強くおすすめします。

特に水量の多いレイアウトを採用している場合、水がすぐに汚れてしまうため、濾過機能がないとすぐに水質が悪化してしまいます。

おすすめは、スポンジフィルターや底面フィルター、外掛けフィルターなど、流れが穏やかで生体に優しいタイプです。イモリは強い水流を苦手とするため、強力な外部フィルターは調整が必要になります。

また、フィルターは濾過だけでなく、バクテリアの住みかとしても機能します。濾過材の表面に定着したバクテリアがアンモニアや亜硝酸を分解し、水質を安定させてくれるのです。

ただし、どんなフィルターを使う場合でも、掃除をサボると逆に水を汚す原因になります。定期的に濾材を軽く洗浄し、フィルター内部のスライムや汚れを除去することで、性能を維持しましょう。

フィルターの存在は、「透明な水槽=健康なイモリ」の実現には欠かせない要素です。静かで扱いやすい機種を選び、快適な環境を整えてください。

エアレーション

エアレーションとは、水中に空気を送り込んで酸素を供給する装置のことです。

バブルがブクブクと上昇し、水槽内の溶存酸素量を増やす効果があります。

シリケンイモリは水中でも皮膚や口から酸素を取り入れることができ、さらに肺呼吸も行うため、必ずしもエアレーションが必要というわけではありません。

ただし、高水温や過密飼育、フィルターが小型な場合などは、酸素不足を防ぐために導入すると安心です。

また、エアレーションは水を攪拌する効果もあるため、水温や水質を均一に保ちやすくなるメリットもあります。

ただし、注意点としては、水流が強くなりすぎないようにすること。

イモリは強い水の流れを嫌うため、エアーストーンを小型にしたり、泡の出る量を抑えるなど、流れの調整が必要です。

また、夜間の騒音が気になる場合もあるので、静音タイプのエアポンプを選んだり、マットを敷いて振動音を抑える工夫も大切です。

必要に応じて導入すれば、水質・酸素ともに安定しやすくなり、イモリにとっても快適な住環境になります。

ヒーター

シリケンイモリは比較的寒さに強い両生類ですが、冬の寒さが厳しい地域や、室温が10℃を下回るような環境では、ヒーターの導入を検討した方が安心です。

理想的な水温は18〜22℃前後。

これを大きく下回ると、代謝が落ちて餌を食べなくなったり、活動量が減ったりすることがあります。また、水温が極端に低い状態が続くと、免疫力の低下や病気のリスクも高まります。

使用するヒーターは、26℃固定式の小型水中ヒーターや、サーモスタット付きの可変タイプがおすすめです。イモリ飼育では水温が高くなりすぎるのもNGなので、設定温度の管理ができる製品の方が安全です。

なお、ヒーターの設置位置にも注意が必要です。イモリがヒーターに直接触れて低温火傷を起こすことがあるため、必ずカバー付きのものを選ぶか、ヒーターガードを併用しましょう。

冬季でも室温が安定していれば無加温でも飼育可能ですが、冷え込みが激しい環境では命に関わることもあるため、無理のない温度管理を心がけてください。

やってはいけないNGレイアウト例

全体が水場だけの構成は危険

シリケンイモリは水の中を好むとはいえ、完全な水棲生物ではありません。

陸地がまったくない水槽は、一見シンプルで管理しやすそうに見えますが、実はストレスや健康トラブルの原因になります。

たとえば、脱皮のときに上陸できないと皮膚のトラブルが起きたり、弱っている個体が水面に浮かぶこともできずに溺れてしまう危険性もあります。

また、常に水に浸かっていると、皮膚がふやけたり、カビの発生リスクが上がったりする可能性もあります。

最低限でもいいので、イモリが休める小さな陸地や足場を用意してあげるようにしましょう。

鋭利な石・人工物でケガのリスク

見た目を重視して水槽内に鋭い形状の石や、金属・プラスチック素材の人工物を入れてしまうと、イモリがケガをしてしまうことがあります。

特に腹部や指先など、柔らかい部分を傷つけると化膿や感染症の原因になります。

また、加工された素材には有害な成分が溶け出す可能性もあるため、安全性が確認されていない雑貨類や観賞用アクセサリーなどの流用は避けた方が無難です。

自然素材を使う場合も、角が尖っていないか、表面がザラつきすぎていないかを必ずチェックしてください。

清掃・メンテナンスしにくい構造はトラブルの元

凝ったレイアウトを目指すあまり、水槽内がゴチャゴチャになりすぎると、日常の掃除が非常に面倒になります。

底材の奥や岩の隙間にフンやエサの残りがたまり、気づかないうちに水質が悪化してしまうことも。

また、掃除のたびに石や流木を全部どかさなければならない構造だと、作業が億劫になってしまい、結果的にメンテナンス頻度が落ちてしまうという悪循環も起こります。

レイアウトはあくまで**「清掃しやすさ」や「観察のしやすさ」も含めて設計**することが重要です。必要に応じて、部分的に取り外せる構造にしておくと便利です。

まとめ:見た目と機能性の両立が大切

シリケンイモリの水槽レイアウトは、単に見た目を整えるだけでなく、生体の安心と健康を守るための「住環境づくり」そのものです。

陸地と水場のバランス、水深や隠れ家の配置、そして水草や流木を使った自然な雰囲気。それぞれに意味があり、少しの工夫がイモリの行動やストレスに大きな影響を与えます。

また、フィルターやヒーターといった設備面でも、安全性や管理のしやすさを重視した選び方が大切です。美しく整った水槽も、手入れが続けられなければすぐに崩れてしまいます。

見た目と実用性のバランスをとりながら、イモリも飼い主も気持ちよく過ごせる空間を目指すこと。それが、レイアウトを考えるいちばんの目的です。

\ 続いて下の記事をチェック/