ウーパールーパーが突然水槽から飛び出していた――そんな驚きの光景に、思わずパニックになった飼い主さんも多いのではないでしょうか。

普段はのんびりと水中を漂っているウーパールーパーが、なぜ水槽の外へ飛び出してしまうのか。その理由を知っておくことは、命を守るうえでとても大切です。

この記事では、ウーパールーパーが水槽から飛び出す原因と、その対策について詳しく解説していきます。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーが水槽から飛び出す方法

ウーパールーパーが水槽から飛び出すと言っても、ただ「突然外に出る」というわけではありません。

そこには明確な行動パターンがあり、どのような経路で脱走しているのかを知ることで、具体的な防止策も立てやすくなります。

ここでは、よくある飛び出しのパターンを紹介します。

ジャンプして飛び出す

もっともシンプルで多いのが、ジャンプによる飛び出しです。

驚いたときや水面近くに浮かんだときに、勢いよく跳ねてそのまま外に出てしまうケースがあります。

特に水面がフタに近い場合や、水位が高すぎる場合は注意が必要です。

フタがない、または軽く乗せているだけの状態だと、簡単に飛び越えてしまうこともあります。

水槽の壁をよじ登って飛び出す

ウーパールーパーは水槽のツルツルとした壁を単独でよじ登ることはできません。

しかし、壁にコケや汚れがたまり、多少滑りにくくなっている場合などはよじ登る可能性があるので注意が必要です。

観葉植物や木の枝などを登って飛び出す

水槽内に観葉植物や木の枝、流木などのレイアウトを設置している場合、それを階段のように利用して脱走することもあります。

おしゃれな水槽を目指して装飾を入れる方も多いですが、登れる高さや配置によっては、ウーパールーパーにとって「脱出ルート」になってしまうことも。

水面に近い場所に設置する場合は特に注意しましょう。

レイアウトの注意点

ウーパールーパーが飛び出すのはなぜ?

ウーパールーパーが水槽から飛び出すのは、本能的な行動というよりも、「そうせざるを得なかった」環境的なストレスが原因です。

質の悪化に耐えられない

ウーパールーパーはデリケートな生き物で、水質の変化にとても敏感です。

アンモニアや亜硝酸が溜まった水、pHの急激な変化などは大きなストレスとなり、水槽から逃げ出そうとすることがあります。

特にフィルターの機能低下や水換えを長期間していない環境では、水質悪化が進みやすいため注意が必要です。

水温が高すぎる・低すぎる

適正な水温は17〜22℃ほどとされており、ウーパールーパーは暑さにも寒さにも弱い生き物です。

夏場にクーラーが効いていない室内で水温が上がりすぎたり、冬に保温対策がされていなかったりすると、快適な環境を求めて水槽から飛び出すことがあります。

特に急激な温度変化は命にも関わるため、安定した温度管理が大切です。

驚いてパニックになった

大きな音や振動、急な光などに驚いたウーパールーパーが、反射的に跳ねるような動きをしてそのまま水槽から飛び出すこともあります。

掃除機の音やテレビの低音、ドアの開閉など、日常の些細な刺激でも驚くことがあるため、水槽の設置場所にも配慮が必要です。

脱走できる隙間があった

水槽のフタに少しでも隙間があると、そこから飛び出してしまう危険があります。

特に元気な個体や警戒心の強い個体は、外の空気や動きを察知して自力で飛び出すことがあります。

フタが完全に閉まっているか、通気口が大きすぎないかなどを確認し、物理的な脱走経路をなくすことが飛び出し防止につながります。

水槽からの飛び出しで起こるリスク

ウーパールーパーが水槽から飛び出してしまった場合、かわいそう…では済まされない、命に関わる深刻なリスクが伴います。

短時間であっても、水槽の外は彼らにとって過酷な環境。

見つけたときにはすでに手遅れ、ということもあるため、どんなリスクがあるのかを知っておくことはとても重要です。

身体が乾燥して命に関わる

ウーパールーパーは両生類であり、皮膚呼吸をしているため、体表が常にしっとりと湿っている必要があります。

水槽の外に出て空気に触れてしまうと、あっという間に体が乾きはじめ、皮膚の機能が失われていきます。

特に夏場や暖房の効いた室内では乾燥が早く、数十分で命に関わる危険な状態になることもあります。

衝撃や落下によるケガも心配

ウーパールーパーが水槽から飛び出した際、床に落ちてしまうと、その衝撃で体を傷つけたり、内臓にダメージを負ったりする可能性があります。

外見は無事に見えても、内出血や骨折などを起こしていることもあるため、見た目だけで判断するのは危険です。

また、異物を誤って飲み込んでしまうなど、外の世界には思わぬリスクが潜んでいます。

ウーパールーパーの飛び出しを防ぐには?

ウーパールーパーの飛び出し事故は、ほとんどが「飼育環境を整えることで防げるもの」です。

少しの工夫と気配りで、飛び出しのリスクを大きく減らすことができます。

大切なのは「そもそも飛び出せない環境」を整えることと、「飛び出したくなるようなストレスを減らすこと」です。

フタは絶対に必要

もっとも基本的で効果的な対策が「しっかりとしたフタをする」ことです。

どれほどおとなしい性格の個体でも、驚いたときに勢いよくジャンプしてしまう可能性があります。

ちょっとした隙間があるだけでも脱走してしまうことがあるため、水槽のフタは完全に閉まるものを選び、通気口やコードの出入り口にも脱走防止の工夫をしましょう。

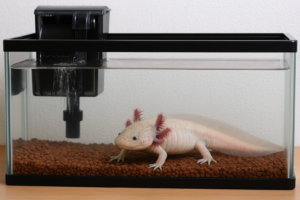

水質・水温を安定させる

ウーパールーパーは、清潔で安定した水環境を好みます。

水質の悪化や水温の変動は大きなストレスとなり、「ここでは生きられない」と判断して飛び出す原因になります。

フィルターをきちんと稼働させること、水換えを定期的に行うこと、夏はクーラーや冷却ファン、冬はヒーターで適切な温度を保つことが重要です。

刺激や物音の少ない場所に設置する

ウーパールーパーは音や振動にも敏感です。

テレビの横やスピーカーのそば、頻繁に人が通る場所などは、常に緊張状態となって落ち着かず、ジャンプしてしまうことがあります。

水槽は静かで落ち着いた場所に設置し、昼夜のリズムを保てるよう照明の管理にも気をつけると安心です。

もし飛び出してしまったらどうする?

どれだけ対策をしていても、思わぬ拍子にウーパールーパーが飛び出してしまうことはあります。

そんなとき、あわてずに適切な対応をとることが、命を守るカギになります。

すぐに水に戻すのが最優先

ウーパールーパーの体は乾燥に非常に弱いため、見つけたらまず何よりも優先して水に戻すことが大切です。

また、無理にこすったり拭いたりせず、やさしくすくって水に戻しましょう。

身体の異変がないか観察する

水に戻したあとも安心はできません。

外傷や腫れ、皮膚の変色、動きがおかしいといった異変がないか、しばらく注意深く観察してください。

また、エラが乾いて縮んでしまっていないか、呼吸が浅くなっていないかもチェックポイントです。

時間が経ってから症状が出ることもあるため、2〜3日はいつもより注意して様子を見ましょう。

症状が重いときは動物病院へ

もしも動かない、皮膚がひどく乾いている、出血が見られるなど明らかに様子がおかしい場合は、早めに両生類を診られる動物病院へ相談することをおすすめします。

ウーパールーパーを診られる病院は限られていますが、「爬虫類・両生類対応」と明記されているクリニックなら対応してくれる可能性があります。

事前にかかりつけを探しておくと安心です。

まとめ|飛び出し事故を防いで安心できる環境づくりを

ウーパールーパーの飛び出しは、決して珍しいトラブルではありません。

しかしその多くは、飼育環境を整えることで未然に防ぐことができます。

フタをしっかり閉める、水質や水温を安定させる、ストレスの少ない静かな場所に水槽を置く――これらの基本的な対策をしっかり行えば、飛び出し事故のリスクは大きく下がります。

万が一飛び出してしまった場合も、すぐに対応できるよう知識を持っておくことが大切です。

ウーパールーパーにとって安心して暮らせる環境とは、人間にとっても「お世話しやすい」環境でもあります。

生き物としての習性を理解しながら、大切なパートナーが長く健康に暮らせるよう、日々のケアを心がけていきましょう。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)