ウーパールーパーが水面に浮かんで息をする姿を見て、「苦しいの?」「呼吸の仕方がおかしい?」と不安になったことはありませんか。

ウーパールーパーは魚のように見えますが、実はエラ呼吸と肺呼吸の両方ができる、少し特殊な両生類です。

普段は水中で外鰓(がいさい)を使って呼吸していますが、水中の酸素量や体調によっては水面で息継ぎをすることもあります。

この行動が正常なのか、それとも異常のサインなのかは、呼吸の仕組みを正しく理解していないと判断が難しいポイントです。

この記事では、ウーパールーパーの基本的な呼吸方法から、息継ぎの頻度の目安、注意すべき異常行動までを、初心者の方にも分かりやすく解説します。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーの呼吸方法とは?

学校の理科で習った方も多いと思いますが、基本的に両生類は肺呼吸です。

皮膚を常に湿った状態に保つことで皮膚呼吸を行い、それで足りない分を肺呼吸で補っています。

皮膚呼吸と肺呼吸の割合は同じ両生類でも種類によって違い、陸生に近ければ近いほど、運動量が多ければ多いほど肺呼吸の割合が多くなる傾向があります。

ところが、ウーパールーパーは水中生活なので、ほとんど肺呼吸をしません。

魚と似たようなエラ呼吸を行います。

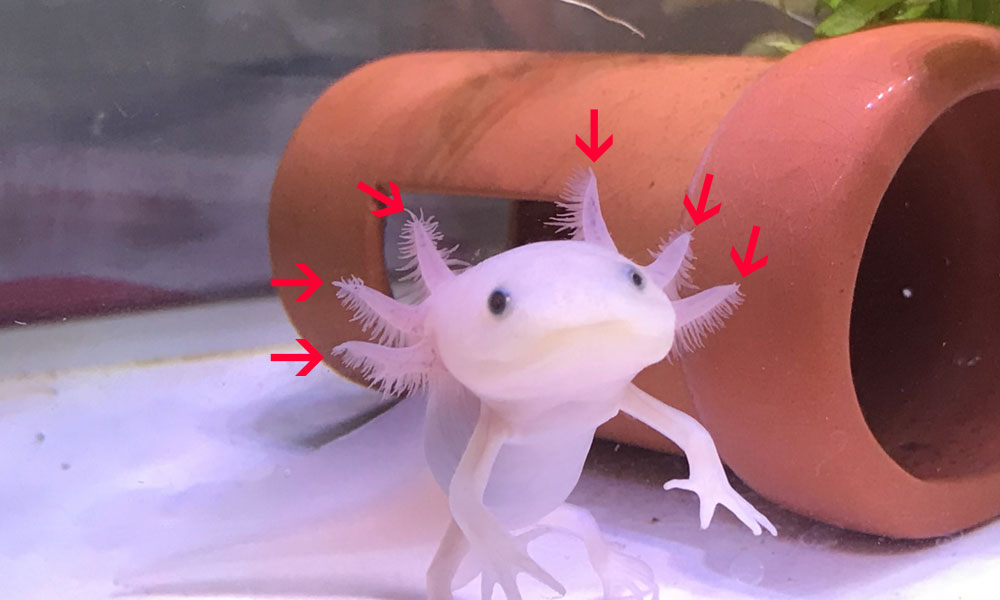

では、そのエラはどこにあるかといえば、顔の両サイドについているヒラヒラがエラなのです。

外鰓(ガイサイ)とは?

魚の場合、エラは体内に格納されていますが、ウーパールーパーのエラは外に飛び出しています。

そのため、このエラは「外鰓(ガイサイ)」と呼ばれます。

カエルの幼生(つまりオタマジャクシ)は、魚と同じようにエラが体内に格納されていますが、イモリやサンショウウオの幼生は体の外側についています。

成長と共にこのエラが吸収され、肺が発達して上陸するようになります。

この成長に伴う変化のことを「変態」と呼びますが、ウーパールーパーは変態が途中で止まったまま成熟した生き物です。

はかせ

はかせウーパールーパーは成熟しても幼体の姿のままで、他の両生類のように姿を変えることなく生涯を終える珍しい生物

そのため、大人になっても幼生の特徴である外鰓(ソトエラ)も残ったままで、呼吸もエラ呼吸のままなのです。

エラ呼吸がメインですので、魚と同じく基本的には水中で暮らし、水中で生涯を終えます。

ウーパールーパーの息継ぎ頻度はどれくらい?正常と異常の目安

ウーパールーパーは前述したように基本的に水中の酸素を外鰓(がいさい)で取り込んで生きていますが、必要に応じて肺呼吸をすることもあります。

では、どれくらいの頻度で水面に浮上して息継ぎをするのが「普通」なのでしょうか?

実はこれ、一律に「○回が正常」とは言い切れません。

というのも、息継ぎの頻度は以下のような要素によって変わるからです。

- 個体差(性格や年齢)

- 水中の酸素量

- 水温(代謝に関わる)

- 体調(病気や便秘など)

平常時の息継ぎの目安

健康なウーパールーパーの場合、1日に数回ほど水面に浮上する程度であれば問題ありません。

日によってまったく息継ぎをしないこともありますし、逆に1日10回以上することもあります。

重要なのは「今までより明らかに増えてきた」「頻繁すぎて落ち着きがない」といった急な変化があるかどうかです。

息継ぎが頻繁になるのはなぜ?

息継ぎが急に増えたと感じたら、次の点をチェックしましょう。

- エアレーションを止めていないか?

- 水換えを長期間していない(=水が汚れている)

- 夏場で水温が高くなっていないか?

- エラの色が薄くなっていたり、短くなっていないか?

- 便秘でお腹がふくらんでいないか?

どれか一つでも思い当たるなら、酸素不足の可能性があります。水換え+エアレーションの再設置が最優先の対処法です。

ウーパールーパーの呼吸と水質・水温の深い関係

ウーパールーパーの呼吸は、単に「エラか肺か」という話だけではありません。

実際の飼育環境では、水質や水温といった要素が呼吸の負担を大きく左右します。

ここでは、見落とされがちな環境要因と呼吸の関係を、もう一段深く掘り下げて解説します。

水温が高いほど呼吸が苦しくなる理由

ウーパールーパーは低水温を好む生き物です。

水温が上がると、代謝が活発になり体は多くの酸素を必要とします。

しかし、水は温度が高くなるほど酸素を溶かし込めなくなる性質があります。

つまり夏場の高水温環境では、「酸素を多く必要とするのに、水中の酸素は少ない」という、呼吸にとって非常に不利な状態が生まれます。

この結果として、

・水面に上がってくる回数が増える

・落ち着きなく泳ぎ回る

・エラが細くなったり色が薄くなる

といった変化が現れやすくなります。

水質悪化がエラ呼吸に与えるダメージ

ウーパールーパーの外鰓は非常に繊細な器官です。

アンモニアや亜硝酸などの有害物質が水中に蓄積すると、まず最初に影響を受けるのがこの外鰓です。

水質が悪化すると、

・エラの表面が荒れる

・酸素の取り込み効率が下がる

・結果として肺呼吸に頼る頻度が増える

という流れが起こります。

息継ぎの回数が増えたからといって、必ずしも「肺呼吸が増えただけ」と軽く考えるのは危険です。

背景に水質悪化が隠れているケースは少なくありません。

エアレーションだけでは不十分な場合もある

「エアレーションを入れているから酸素は足りているはず」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。

・底床にフンや食べ残しが溜まっている

・ろ過フィルターが目詰まりしている

・水換えの間隔が長すぎる

こうした状態では、水中の酸素量そのものは確保されていても、エラが正常に機能しにくくなります。

その結果、見た目は元気そうでも、呼吸の負担が少しずつ蓄積していくことがあります。

呼吸トラブルを防ぐための現実的な管理ポイント

呼吸の異常を防ぐために重要なのは、特別なことではありません。

・水温をできるだけ低めで安定させる

・定期的な部分換水を習慣化する

・外鰓の色や張りを日常的に観察する

これらを継続するだけで、ウーパールーパーの呼吸トラブルは大きく減らせます。

息継ぎの回数だけに注目するのではなく、「なぜその呼吸状態になっているのか」を環境全体から考えることが、長期飼育ではとても重要です。

例外的にウーパールーパーが肺呼吸メインになることもある

極めてまれに、ウーパールーパーが変態を完了させて陸上生活に適応するケースもあります。

陸化したウーパールーパーの個体は変態の過程で鰓(エラ)が無くなりエラ呼吸から肺呼吸メインへと切り替わります。

レアケースではあるが、ウーパールーパーが上陸できるよう変態を行うこともある。

陸化したウーパールーパーは呼吸が肺呼吸メインとなるため、前までは得意だった泳ぎが苦手となり水中では溺れるリスクすらあります。

ウーパールーパーが呼吸困難になる?

先に紹介したとおり、ウーパールーパーはエラ呼吸なので、水中の酸素が不足すると呼吸困難になってしまいます。

金魚を飼ったことのある方ならわかるかもしれませんが、魚は水中の酸素が不足すると、水面で口をパクパクさせます。

これは、口から空気を吸い込み、浮き袋で酸素を吸収しようとするためです。

肺ではないので肺呼吸とは呼びませんが、仕組みとしては似ています。

ウーパールーパーも、水中の酸素が不足すると同じ行動を見せます。

くねくねと泳いで水面まで行き、口から空気を取り込むのです。

ウーパールーパーも魚と同様に、水中の酸素量が減ると、水面に上がって口をパクパクさせる。

特に環境に不備がない場合でもときどき行う行動なので、必ずしも酸欠で苦しんでいるとは限らないのですが、水面に浮かび上がって空気を吸う頻度が高い場合、水中の酸素量が不足しているサインかもしれません。

そのままにしておくと、エラの末端が壊死してしまい、気づくと徐々に溶けて短くなっていることがあります。

また、空気呼吸の際にうまく浮力の調整ができず、自力で沈めなくなってしまうこともあります。

さらに、水中の酸素が不足すると、ウーパールーパーが呼吸しにくくなるだけでなく水質も悪くなるので注意が必要です。

もし、飼育しているウーパールーパーが頻繁に水面で呼吸するようになったら、すぐに水換えをして、たくさんの空気を含んだ新鮮な水に換えてやりましょう。

また、一時的にでもエアポンプをつけてやるといいでしょう。

ウーパールーパーの呼吸の方法を解説!【まとめ】

ウーパールーパーは、主に外鰓を使ったエラ呼吸で生活していますが、肺も持っており必要に応じて空気呼吸を行います。

そのため、水面で息継ぎをする行動自体は必ずしも異常ではありません。

ただし、息継ぎの回数が急に増えた場合や、落ち着きなく水面を行き来するようになった場合は、水中の酸素不足や水質・水温の悪化が原因になっている可能性があります。

呼吸の変化は、ウーパールーパーの体調や飼育環境を映す重要なサインです。

外鰓の色や張り、水温、水換えの頻度などを日常的に確認し、呼吸の仕組みを理解したうえで環境を整えることが、ウーパールーパーを健康に長く飼育するための大切なポイントと言えるでしょう。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)