ウーパールーパーの水槽に、もう少し彩りを加えたい…そんなとき、候補にあがるのが「貝」の存在です。

見た目が華やかになるだけでなく、ウパだけではちょっと寂しく感じるという理由で貝を入れる方もいますし、水槽のコケや汚れを食べてくれる“お掃除係”として期待することもあります。

でも、ウーパールーパーと貝の混泳には相性や注意点もあり、うまくいかないこともあるんです。

この記事では「ウーパールーパーと貝は一緒に飼えるのか?」という疑問にやさしくお答えしつつ、混泳のポイントを詳しく解説していきます。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーと貝を混泳する際の基本的な考え方

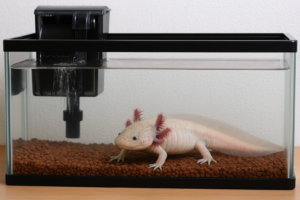

まず大前提として、ウーパールーパーは基本的に単独飼育が望ましい生き物です。

混泳によるストレスやトラブルのリスクがあるため、ほとんどの場合は他の生き物と一緒に飼うことはおすすめされていません。

しかしその中でも、「貝」は比較的相性が良いとされており、種類を選べば混泳が可能なケースも多いです。

ウーパールーパーの性格や水槽環境をしっかりと理解し、注意点を押さえれば、共に暮らすことも決して夢ではありません。

ウーパールーパーと貝の混泳を考えるときには、「ウパにとって安全かどうか」を第一に考えることが大切です。

貝を入れることで水槽がにぎやかになったり、水質が保たれやすくなる一方で、ウパに悪影響を与えるリスクもあります。

この記事では、そんな混泳を成功させるために押さえておきたい基本的なポイントをわかりやすく解説していきます。

① 貝がウパに攻撃しないか?

多くの貝はおとなしく、攻撃的ではありませんが、ウーパールーパーがじっとしているところに貝が乗って刺激を与えたり、稀にウパの体表を傷つけるケースもあります。

貝の種類によってはウパの皮膚に悪影響を与える可能性があるため、選ぶ貝は慎重に。

② ウパが貝を誤って食べないか?

ウーパールーパーはなんでも口に入れようとする習性があります。

小さな貝は誤って食べてしまうことがあり、殻が喉や消化器官を傷つけるおそれがあります。

混泳する場合は、ある程度の大きさがあり、飲み込めない貝を選ぶのが安全です。

③ 水質や水温の相性はどうか?

ウーパールーパーは低水温(16〜20℃)を好みます。

一方で、貝の種類によってはもっと高い水温を好むものもあります。

水温やpH、水質の条件が合わないと、どちらかが弱ってしまう可能性があるので、ウパに合わせた環境でも元気に過ごせる貝かどうかを調べておくことが大事です。

④ 水槽のバランスを崩さないか?

貝が増えすぎたり、逆に死んでしまった場合、水槽のバランスが一気に崩れることもあります。

貝の管理も定期的に必要になります。

入れっぱなしにせず、状態をよく観察しておきましょう。

ウーパールーパーとの混泳が可能な貝の種類

① 石巻貝(イシマキガイ)

- 特徴:おとなしくて動きもゆっくり。水槽のガラス面や石に生えたコケを食べてくれます。

- メリット:水槽掃除に役立つ/ウパを刺激しない

- 注意点:淡水では繁殖せず、寿命が短め(1年ほど)なので死骸の放置に注意。

② フネアマガイ

- 特徴:丸みのある貝で、石巻貝よりも一回り大きく、吸着力がとても強いです。

- メリット:コケ取り能力が高い/飲み込まれる心配が少ない

- 注意点:値段がやや高め/水質悪化に弱いので注意が必要

③ ヒメタニシ

- 特徴:日本に生息する在来種で、水質悪化にも比較的強い。底砂の掃除役にもなります。

- メリット:繁殖力があるため自然に数が増えることも/見た目は地味だが落ち着いた印象

- 注意点:増えすぎることがある/小さい個体はウパに食べられるリスクあり

④ レッドラムズホーン

- 特徴:赤くて丸い見た目が可愛らしく、観賞用としても人気。

- メリット:見た目が華やか/ガラス面の掃除も得意

- 注意点:繁殖力が非常に高く、放っておくと爆発的に増えるので管理が必要

これらの貝は、ウーパールーパーに刺激を与えにくく、比較的穏やかに共存できる種類として知られています。ただし、どの貝にも一長一短があるため、水槽のサイズ・水温・掃除の頻度・見た目の好みなどに合わせて選ぶと良いでしょう。

ウーパールーパーとの混泳に向かない貝の種類

ウパにとって安全そうに見える貝でも、種類によっては性質や習性が合わずトラブルになることがあります。

以下は、混泳を避けたほうがよい貝の代表例です。

① アップルスネール(ジャンボタニシ)

- 理由:非常に大きく、丈夫な吸盤を持っていて、ウパの体に乗って刺激することがある。

- また、水槽内の植物を食い荒らすことも多く、環境を乱しやすいです。

② イシガイやドブガイなどの大型二枚貝

- 理由:水質の変化に弱く、死んでしまうと水質を一気に悪化させるリスクが高いです。

- また、開閉する殻にウパが巻き込まれる可能性もゼロではなく、安全性に不安があります。

③ サカマキガイ・モノアラガイ

- 理由:小さくて増殖力が非常に高く、気づかぬうちに大量発生して水槽を圧迫します。

- 一見かわいく見えても、掃除能力は低く、景観も悪化しやすいです。

④ 熱帯性の貝(ネリトナ、ゴールデンアップルスネールなど)

- 理由:水温が25度前後を好む種類が多く、ウーパールーパーに適した低水温では弱ってしまうか、死んでしまう可能性があります。

混泳に向かない貝を避ける理由

- ウパがストレスを感じる

- 水質が急激に悪化することがある(死骸・排泄物)

- ウパが誤飲・ケガをする可能性がある

- 水槽環境の管理が難しくなる

混泳はあくまで“例外的に可能なパターン”と考え、ウパにとって負担が少ないことを最優先に貝の種類を選びましょう。

ウーパールーパーと貝を混泳させる具体的な方法

① 貝の数はどのくらいが適切?

水槽の大きさに応じて調整するのが基本です。以下は目安になります:

- 60cm水槽:3〜5匹程度

- 45cm水槽:2〜3匹程度

- 30cm水槽以下:1〜2匹まで

貝は水質やスペースに影響を与えるため、入れすぎないことが大切です。

特にヒメタニシやレッドラムズホーンは繁殖力が高いため、様子を見ながら調整しましょう。

② 複数の種類の貝を混泳させても大丈夫?

種類が違っても基本的には混泳可能です。たとえば、

- 石巻貝(壁やガラスのコケ担当)

- ヒメタニシ(底床のゴミ掃除担当)

- レッドラムズホーン(見た目重視+コケ掃除)

のように、役割を分担させて一緒に入れるのもアリです。

ただし、貝の繁殖ペースや寿命、水質への影響が重なってくると管理が大変になることもあるため、最初は1〜2種類にとどめておくのがおすすめです。

③ 貝の餌はどうすればいい?

ウーパールーパー用の餌の食べ残しや、自然に発生するコケなどを食べてくれるため、基本的に専用の餌は必要ありません。

しかし、以下のような場合は補助的に餌を与えることも検討してください:

- 水槽がきれいすぎてコケがほとんどない

- ウパの餌が食べ尽くされて残らない

- 貝が弱ってきている

そんなときは以下のような餌が使えます:

- 茹でたほうれん草やキャベツ(柔らかくして少量)

- コケ取り用のタブレットフード(プレコ用のものなど)

- ゆでた沈下性の金魚の餌(高栄養すぎないもの)

餌は与えすぎに注意。

水を汚さないよう、食べ残しは翌日には取り除くようにしましょう。

補足:貝の導入タイミングと注意点

- 新しく入れる貝は、最初に別の容器で数日間“トリートメント”(様子見)してから水槽に入れると安全です。

- ウパが貝に興味を持ってちょっかいを出す場合は、様子を見ながらネットで区切るなどの対策を。

導入ステップ

ウーパールーパーと貝を一緒に飼い始めるときは、いきなり本水槽に投入するのではなく、いくつかの段階を踏んで導入するのがおすすめです。

貝の健康チェック

まず最初にしておきたいのが「貝の健康チェック」です。

ペットショップなどで購入した貝は、輸送や水質の違いなどで弱っていたり、場合によっては他の水槽の雑菌や寄生虫を持ち込んでしまう可能性もあるため、まずは小さな別容器やバケツなどに入れて1〜2日程度様子を見るのが安全です。

このとき水温はウパの水槽と同じくらいに保ち、しっかり殻を閉じていない貝や動きがない貝は、水槽に入れる前に処分する判断も必要です。

水合わせ

貝が元気そうで問題がなければ、本水槽に入れる前に水合わせを行います。

いきなり環境が変わると貝もショックを受けて弱るため、袋の中の水とウパの水槽の水を少しずつ混ぜて、30分ほどかけて慣らしていきましょう。

水合わせが終わったら、そっと水槽に移動させます。このとき、なるべくウパが落ち着いている時間帯を選び、突然の動きや光で驚かせないようにしましょう。

距離感の観察

導入後は、数日間はウパと貝の距離感をしっかり観察します。

ウパが貝に興味を示して頻繁に近づいたり、つついたりしている様子があれば、ネットや仕切りで一時的に分けておくと安心です。

逆に無関心でお互いが自然に過ごしているようであれば、混泳は成功といえます。

このように、急がず、少しずつ慎重に環境に慣れさせることが、混泳をうまく進めるポイントです。貝もウパもストレスなく暮らせるよう、最初の導入こそ丁寧に進めてあげましょう。

まとめ

ウーパールーパーと貝の混泳は、基本的には単独飼育が望ましいウパにとって数少ない“相性の良い組み合わせ”のひとつです。

見た目の華やかさや癒し効果、水槽の掃除といったメリットもありつつ、注意点を押さえれば十分に共存が可能です。

ただし、貝の種類や数、水質への影響などをしっかり理解しておくことが大切であり、導入時には焦らず、慎重なステップを踏むことでトラブルのリスクを減らすことができます。

ウパの健康を第一に考えながら、貝との穏やかな共存を楽しめる水槽づくりを目指していきましょう。

正しい知識と丁寧な管理があれば、ウパと貝が仲良く暮らす姿をきっと長く見守ることができるはずです。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)