「ウーパールーパーって海の生き物なの?」

一度は目にしたことのある、その愛くるしい姿に「どこに住んでいるの?」と疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか。

見た目はまるで海にいそうなウーパールーパーですが、実はちょっと意外な事実が隠されています。

この記事では、ウーパールーパーと海の生き物との違いや、誤解されやすい理由について、わかりやすく解説していきます。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーってどんな生き物?

名前の由来と正式名称

「ウーパールーパー」という名前を聞くと、一見おもちゃのような響きで、本当に生き物なの?と思ってしまう方もいるかもしれません。

でも実はこれ、日本独自の愛称なんです。

ウーパールーパーの正式名称は「メキシコサラマンダー」または「アホロートル」といいます。

原産地であるメキシコでは「アホロートル(Axolotl)」という名で知られており、これはアステカ語で「水の怪物」や「水の精霊」といった意味を持っています。

日本で「ウーパールーパー」という名が広まったのは1980年代。

テレビCMに登場して、そのユニークな見た目と名前が一気にブームになりました。

今でもその呼び名が根強く残っています。

見た目の特徴と生態

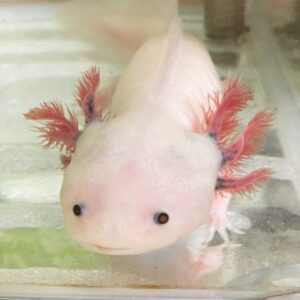

ウーパールーパーの最大の特徴は、なんといってもその愛らしい顔と、外に飛び出したふさふさしたエラ(外鰓)です。

このエラで水中の酸素を取り込みながら生活しています。

体の色は白っぽいピンクの「リューシスティック」タイプが人気ですが、実際には黒やマーブル模様など、さまざまなカラーバリエーションがあります。

また、他の両生類と大きく異なる点として、「幼形成熟(ネオテニー)」という性質があります。

これは、成長してもオタマジャクシのような姿のまま繁殖能力を持つという特性で、自然界ではとても珍しいものです。

ウーパールーパーは主に淡水に生息し、野生ではメキシコの一部の湖(例:ソチミルコ湖)にしか見られない、とても貴重な生き物でもあります。

ウーパールーパーは海の生き物じゃない!?

実際の生息地はどこ?

ウーパールーパーの故郷は、メキシコの高地にある淡水湖や運河です。

特に有名なのが、ソチミルコ湖という場所。

この湖は標高2,000メートル近い場所にあり、塩分を含まない淡水の環境が広がっています。

つまり、ウーパールーパーは完全な淡水生物。

海のように塩分が多い水の中では生きていくことができません。

自然界ではこのソチミルコ周辺にしか生息しておらず、現在では絶滅危惧種として保護されています。

また、ペットとして流通しているウーパールーパーの多くは、日本を含む世界中で人工繁殖されたものです。

これらもすべて淡水で飼育されることが前提です。

なぜ海の生き物と誤解されるのか

ウーパールーパーが「海の生き物」と誤解されやすい理由はいくつかあります。

まずはその見た目。

ぬるっとした肌に、ふさふさとしたエラ。

まるで深海魚やクラゲのような不思議な雰囲気を持っており、「これ、海にいそう…」と思ってしまうのも無理はありません。

また、アニメやキャラクターなどの影響で、「水の中で暮らす=海」とざっくりイメージされることも。

特に小さい子どもにとっては、「水=海」という発想になりやすいので、ウーパールーパー=海の生き物という誤解が広がりがちです。

しかし、実際には淡水限定で生きる生物であり、海の塩分は体にとって大きなストレスになります。

間違えても「海に逃がしてあげよう」なんてことはしないようにしましょう。

ウーパールーパーと海の生き物の違いとは?

淡水と海水の違い

まず大前提として、ウーパールーパーは淡水生物です。

淡水とは、川や湖、池などの塩分をほとんど含まない水のことを指します。

一方で、海水には多くの塩分(ナトリウムやマグネシウムなど)が含まれており、その環境に適応した体の構造が求められます。

海の生き物は、塩分に耐えるために浸透圧の調整機能が発達していますが、ウーパールーパーはその機能を持たないため、塩分が多い環境では生きられません。

その証拠に、ウーパールーパーが病気のときに使われる「塩浴治療」でも、塩分濃度は最大でも0.5%までとされています。

これは、水2リットルに塩10gほどの、ごくわずかな塩分です。

これ以上になると体に大きな負担がかかり、かえって体調を悪化させることもあります。

ちなみに海水の塩分濃度は約3.5%。つまり、ウーパールーパーにとって海は全く適さない過酷な環境だということがわかります。

例外としての「汽水」とは?

「海と川の間くらいの場所なら大丈夫なんじゃないの?」

そう思う方もいるかもしれません。そこで登場するのが「汽水(きすい)」という環境です。

汽水とは、淡水と海水が混じり合った水域のことで、川の河口や干潟、入り江などによく見られます。

塩分濃度は海よりも低く、淡水よりは高い…という中間的な水です。

ウーパールーパーは基本的に完全な淡水を好む生物ですが、わずかに塩分がある水(非常に低濃度の汽水)に短時間であれば耐えられる可能性があるとも言われています。

ただし、これはあくまで一部の事例であり、長期間の飼育や生活は不可能です。

したがって、「汽水でも飼える」というわけではなく、飼育者としては淡水環境を守ってあげることが大切です。

飼育方法の違いにも注目

海水魚を飼う場合、塩分濃度や水質の管理がとても大変です。

専用の海水を作ったり、pHのバランスを調整したり、さまざまな機材が必要になります。

一方で、ウーパールーパーの飼育は淡水でOK。

水温や水質には注意が必要ですが、海水魚ほどの手間はかかりません。

また、水流が強すぎるとストレスを感じるため、穏やかな環境が向いています。

このように、見た目が似ていても、ウーパールーパーと海の生き物では暮らすために必要な環境も体の仕組みもまったく異なるのです。

海に住めるウーパールーパーは存在する?

塩分に対する耐性はあるのか

ウーパールーパーは基本的に淡水専用の生き物ですが、まれに「ちょっとの塩分なら大丈夫なのでは?」と思う方もいます。

たしかに前の章で触れたように、治療目的の塩浴で0.5%ほどの塩分に短時間だけ耐えることができます。

しかし、これはあくまで一時的な療法であって、ウーパールーパーの生理的な構造は塩分への耐性を持っていません。

数日、ウパの塩浴治療を行う事はあっても、数ヶ月続けて塩浴治療を行う事はありません。

長時間塩分のある水にさらされると、体液のバランスが崩れ、ストレスや体調不良を引き起こします。

ましてや海水のように3.5%という高い塩分濃度では、数分~数十分で致命的な影響を受ける可能性が高く、とても生活できる環境ではありません。

万が一海に放したらどうなる?

「自然に返してあげたいから、川や海に放してあげよう」

このような善意から、ウーパールーパーを外の水辺に放してしまうケースがあります。

しかしこれは絶対に避けるべき行為です。

まず、海に放した場合は塩分により短時間で命を落としてしまう可能性が高く、生き残ることはまずありません。

そしてここからは余談になりますが、淡水の川や池でも、野生環境に適応できずに死んでしまうことがほとんどです。

加えて、もし仮に生き延びたとしても、在来種との生態系バランスを崩すリスクがあり、外来生物問題として深刻な影響を与える可能性があります。

ウーパールーパーはあくまでも人の手で守られて育つべき存在。

自然に戻すのではなく、責任を持って飼育することが求められます。

まとめ|ウーパールーパーは「海っぽい」けど淡水生物!

ふわふわとしたエラに、ちょっと不思議で愛らしい見た目。

ウーパールーパーは、まるで海の底を漂っていそうな雰囲気があります。でもその見た目とは裏腹に、実際は淡水でしか生きられない生き物です。

本来の生息地はメキシコの高地にある淡水湖。海のような塩分を含んだ環境には適応できず、たとえ治療目的の「塩浴」で使われる塩分濃度でさえ、上限はたったの0.5%ほど。

それだけ、塩分にはとても弱い体の構造をしているということです。

「海にいそう」だからといって、決して海の生き物ではないウーパールーパー。

私たちの暮らしに身近な淡水のアイドルとして、これからも大切に守っていきたい存在ですね。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)