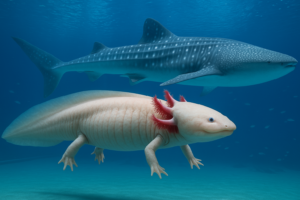

ウーパールーパーの体に赤い斑点が現れたら、飼い主としては心配になりますよね。

元気そうに見えても、実は細菌感染や寄生虫、さらには水質の悪化が原因でトラブルが進行していることがあります。

赤い斑点は初期段階で適切に対処すれば回復が見込めますが、放置すると深刻な状態に陥ることもあります。

本記事では、赤い斑点が現れる主な原因と、その対策方法について詳しく解説します。

ウーパールーパーの健康を守るために、早めの対処法を学んでおきましょう。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーに赤い斑点が見える原因と対策は?

ウーパールーパーの体に赤い斑点が現れる場合、原因はいくつか考えられます。

八歳になるウーパールーパーです。最近赤い斑点ができ日々色濃く大きくなるようです。病院でも分からないです。何方か分かる方いらっしゃいますか?心配で仕方ありません。 pic.twitter.com/1c7pdmGxhK

— cynthia (@cynthia_0615_) December 6, 2020

水質悪化による細菌感染

主な原因として、まず水質の悪化による細菌感染が挙げられます。

水槽の水が汚れていると細菌が繁殖しやすくなり、エロモナス菌やシュードモナス菌が体表に感染して炎症を起こすことがあります。

この場合、体の表面に赤い斑点や出血、場合によってはただれが見られ、重症化すると皮膚が溶けるような症状が現れることもあります。

対策方法

こうした状態を防ぐためには、すぐに水質改善を行い、水換えを50%程度実施した上で、残りの水も2〜3日かけて徐々に交換する必要があります。

また、塩浴(0.5%濃度で1Lあたり5gの塩)を行うことで細菌の増殖を抑えることができます。

症状が進行している場合には、市販の抗菌薬(グリーンFゴールドやメチレンブルーなど)を使用した薬浴が有効です。さらに、水温を20℃以下に下げることで細菌の増殖スピードを抑えることができます。

外傷によるもの

次に考えられる原因は、外傷による炎症です。

多頭飼いの場合はウーパールーパー同士の共食いや、レイアウトの装飾物との接触、ネットでのすくい上げなどによって傷がつき、そこから細菌が侵入して赤い斑点ができることがあります。

また、水槽内のストレスによって免疫力が低下することも、炎症の引き金になることがあります。

外傷が原因の場合は、斑点が特定の部位に集中し、腫れや出血が伴うことが多いです。

対策方法

この場合、鋭利な装飾物を取り除き、レイアウトの見直しを行う必要があります。

また、多頭飼育の場合は個別飼育に切り替えることで共食いのリスクを軽減できます。

軽度の外傷であれば、0.3〜0.5%の塩浴で経過観察するだけでも自然治癒することがありますが、傷が悪化している場合は薬浴を検討すると良いかも知れません。

水カビ病

赤い斑点の原因として、水カビ病の初期症状も考えられます。

水カビ病はサプロレグニアという菌が原因で発生し、免疫力が低下しているウーパールーパーに付着して増殖します。

進行すると白いモヤモヤした綿状のカビが見えるようになりますが、初期段階では赤い斑点のみが現れることがあります。

対策方法

早期であれば0.3〜0.5%の塩浴で抑えることが可能ですが、症状が進行している場合はメチレンブルーやグリーンFゴールドなどの抗菌薬を用いた薬浴が必要です。

また、カビの再発を防ぐためには、水槽内の掃除や水換えを徹底することも重要です。

急激な水温の変化

水温の急激な変化による免疫力の低下も、赤い斑点の原因になることがあります。

水温が急に変化するとウーパールーパーは強いストレスを受け、免疫力が低下して細菌感染や炎症を引き起こすことがあります。

特に夏場や冬場の換水時に水温変動が起きやすいため注意が必要です。

対策方法

水温の急変によって赤い斑点ができた場合は、軽度であれば塩浴だけで回復する可能性がありますが、免疫力を回復させるためには水温を20℃前後に安定させることが重要です。

ただし、斑点が広がったり黒ずんできたり、食欲不振や活性の低下が見られる場合は注意が必要です。

これらの症状が現れた場合は、重症化している可能性が高いため、早急に薬浴や水質改善を行い、場合によっては専門家の診察を受けることも検討するべきです。

赤い斑点が現れた際には、原因を見極めて早期に対処することで、ウーパールーパーの健康を守ることができます。

まとめ

ウーパールーパーの赤い斑点は、細菌感染、外傷、寄生虫、水カビ病、水温の急変など、さまざまな原因で発生する可能性があります。

原因を正しく見極め、塩浴や薬浴、水質改善などの適切な処置を早期に行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。

また、普段から水質管理やストレス軽減に気を配り、免疫力を維持することで、赤い斑点の発生リスクを大幅に減らすことが可能です。

愛らしいウーパールーパーの健康を守るために、日々の観察と適切な環境維持を心がけましょう。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)