ウーパールーパーは不思議な姿と癒しの魅力で人気ですが、飼育中に「溶けてしまう」という深刻なトラブルが起きることがあります。

ここでいうウーパールーパーが「溶ける」とは、外エラ・手足・尻尾などがただれたり崩れたりする状態を指します。

主な原因は水質悪化、高温、外傷による細菌感染などさまざまです。

早期に異変に気づき、原因に応じた適切な対策を取れば回復できる可能性も十分あります。

本記事では、ウーパールーパーの溶ける原因と、外エラ・手足・尻尾それぞれに合わせた対策方法について詳しく解説します!

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーの溶けやすいのはどこ?外エラ・手足・尻尾を解説!

外エラ

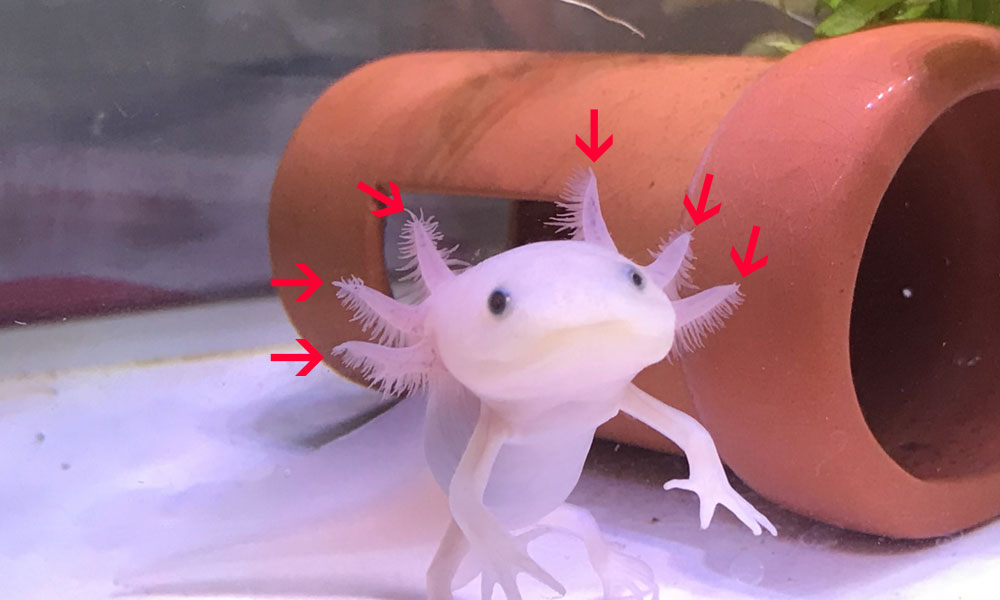

ウーパールーパー溶ける現象が最も起きやすいのは外エラです。(上の画像の赤矢印のところ)

以下は参考ツイートです。

原因は分かりませんが、ウーパールーパーの特徴でもあるエラが溶けてほとんどなくなってしまっています。

学校でできた新しい友達

— ひゆう ☯ かとる (@izanagitendo) April 7, 2021

エラの溶けたウーパールーパー pic.twitter.com/Stoovu5b74

以下はペットクリックのブログ記事ですがこちらも参考にしてください。

ここまではっきりしたものは珍しいのですが、ふさふさだったエラが少しずつ縮小化している場合はなかなか気づきにくいもの。

たまに写真を撮影して、前後でエラが短くなっていないかを確認して短くなっているようなら溶けてる可能性を疑った方が良いですね。

なおウーパールーパーの外鰓の役割は呼吸をすることで以下の記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。

手足や尻尾など体の末端

エラ以外で溶けやすいのが、手足や尻尾など体の末端に当たる場所です。

外部からの刺激を受けやすい箇所が溶けやすいようですね。

なお、エラや手足・しっぽ等仮に溶けてしまってもウーパールーパーには再生する力がありますので、溶けてしまってもあきらめることはありません。

まずは溶ける原因を突き止めて改善を行い、溶けた個所の再生を願いましょう。

ウーパールーパーが溶けやすいのは

・外エラ

・手足や尻尾などの体の末端

ウーパールーパーが溶ける症状の進行段階と見分け方

ウーパールーパーが「溶ける」症状には、進行段階があります。

・初期段階:エラが縮んだり、色が薄くなったりする。体の末端がやや白っぽくなる。

・中期段階:手足や尾の先がふやけたり、透明感がなくなり白濁する。

・末期段階:末端が崩れ始める、壊死して黒ずむ、部分的に脱落する。

こうした変化は、少しずつ進行することもあれば、急激に悪化することもあります。

できるだけ早期に異変に気づき、適切な対処をすることが大切です。

たまに写真を撮って比較すると、エラの長さや尾の状態の変化に気づきやすくなります。

ウーパールーパーが溶ける原因と対策

ウーパールーパーの体構成は水分が多い

人間の体は約60%が水分でできているという事を聞いたことがありませんか?

一方、ウーパールーパーは95%以上が水分で構成されているようです。

ウーパールーパーは水中で生きる生き物ですし、見るからに柔らかそうなので、確実に人間よりは水分含有量が多いのは間違いないですね。

つまりほとんどが水分でできている体なので、ウーパールーパーは溶けやすいというのは大前提として知っておく必要があります。

はかせ

はかせ体のほとんどが水分で構成されているため、そもそも溶けやすい

水質の悪化&急変

ウーパールーパーは飼いやすい生き物です。

しかし飼育下のウーパールーパーは水質管理が重要で水温や水の汚れなどの変化に弱い生き物でもあります。

原産地の湖は水量が多いので、そう簡単に水質が変わったり悪化したりしないのです。

飼育していてしばらく水換えをサボったり、個体に対して水槽が小さい、あるいは小さな水槽で複数飼育していると、簡単に水質が悪化してしまいます。

この時点で、ウーパールーパーの体をよく見ると溶けてしまっている場合もあるのですが、あわてて水換えをした次の日に溶けていることもあります。

水質の悪化も水質の急変も、ウーパールーパーにはストレスなのじゃ!

これを防ぐためには、何よりもこまめな掃除と水換えが不可欠です。

ウーパールーパーの飼育はフィルターなしよりもフィルターありの方が良いです。

フィルターをつければ水質は安定しますが、あくまで補助で水替えが必要なくなるわけではないと考えましょう。

また、小さな頃から育てたウーパールーパーがいつの間にか大きくなり、水槽が手狭になっていることもあります。

なるべく大きな水槽で飼うように心がけましょう。

夏場の高温

原産地の湖は水質の急変や悪化が起こりにくい環境ですが、年間を通してずっと水温が低い環境でもあります。

そのため、ウーパールーパーは高温にも弱い一面があります。

当然、日本の夏はウーパールーパーには暑すぎるので、高温対策をしないと溶けてしまうこともありますし、別な形で体調を崩すこともあります。

有効な高温対策としては、エアコンで部屋ごと調節するか、水槽用のクーラーをつけるしかありません。

海水魚飼育の普及で、水槽用クーラーはずいぶん手ごろになりましたが、それでも一般的とはいえません。

基本的には、夏場だけでもエアコンをつけっぱなしにして暑さをしのぐのが確実です。

さらに、水温が高いと水質も悪くなりやすいので、水質悪化と高温が一気に起こることもあります。

こうなると、ウーパールーパーにはかなり辛い状況になってしまいます。夏場は特に、水質管理と温度調節に気をつけましょう。

尾ぐされ病の影響

鑑賞魚に見られる一般的な病気の一つに、尻尾が溶けるように見える細菌性の疾患があります。

ウーパールーパーも水質が悪化すると体がダメージを受け、尻尾が溶けたようになることがあります。

これが尾腐れ病の症状の一つである可能性が高いです。

尾腐れ病の主な原因は水質の悪化による細菌の過剰な繁殖と、水温の変化に伴う魚の免疫力の低下です。

これらの条件が重なると、病原細菌が増え、ウーパールーパーの尾部に影響を及ぼすことがあります。

対処法は、まずは水替えの頻度を上げること(1日に1回)です。

水替えだけで改善しない場合は、塩浴を検討してみてください。

外傷によるもの

ウーパールーパーが外傷を負ったあと、そこから「溶けるような症状」になることはあります。

ただし、厳密には「外傷が直接溶ける原因」なのではなく、傷口から雑菌が入り、感染症を起こして皮膚や外鰓が崩れてしまうことが「溶ける」ように見える原因です。

たとえば、水槽内のレイアウトに尖った装飾があったり、ジャンプしてフタにぶつかったり、他の個体に噛まれたりしてできた傷がある場合、そこからバクテリアが侵入しやすくなります。

健康な皮膚であれば防御機能が働きますが、傷があると防御が弱まり、そこから感染が広がりやすくなります。

このような状態になると、最初は小さな傷だったのに、数日後には傷口周辺がただれたり、白くふやけてきたり、外鰓がドロドロと崩れてくるように見えることがあります。

これがいわゆるウーパールーパーが「溶ける」という状態です。

とくに水温が高く、水質が悪化していると、病原菌が活発になって感染が進行しやすくなります。

逆に言えば、傷を負っても飼育環境が清潔で水温が安定していれば、自然治癒することも少なくありません。

したがって、外傷そのものが直接ウーパールーパーを「溶かす」わけではありませんが、傷がきっかけとなって重症化するケースは十分にあるということです。

溶けた原因(水質or高温or外傷)の見分け方

ウーパールーパーが溶けてしまった場合、原因を見極めることが大切です。目安としては次の通りです。

・水質悪化が原因の場合

水槽の水が白く濁っている、悪臭がする、底にゴミがたまっている。

・高温が原因の場合

水はきれいでも、ウーパールーパーの元気がなくなり、息継ぎ頻度が増えている。

・外傷が原因の場合

溶ける前に、体やエラに小さな擦り傷・噛み跡などの外傷が見られる。

それぞれの特徴を参考にして、原因に応じた対策を行いましょう。

ウーパールーパーが溶けたらどのように対処すればいい?

ウーパールーパーが溶けてしまうのは、体調不良のサインです。

溶ける原因はよく分かっていませんが、体表の細胞組織が壊死してしまい、壊死した部分が溶けているといわれています。

溶けたりしないように飼育するのがベストですが、溶けた場合の対処も知っておくべきでしょう。

まずは水替えの頻度を上げる

前述していますが、水替え自体は、日頃の飼育で行っている事ですのでウーパールーパーの負担もほとんどありません。

ただし急な水替えによる、水質や水温の変化はウーパールーパーの負担となりますので要注意です。

塩浴

水替えだけで改善しない場合は塩浴が効果的かもしれません。

塩分量は0.5%までを守っていれば、こちらもあまりリスクのある治療方法ではありません。

水替え、塩浴とやってみて改善しない場合は、薬浴も検討する必要がありますがウーパールーパーは薬に強くありませんので、こちらはリスクが伴います。

両生類も診てくれる獣医さんとメリットデメリットをよく相談したうえで決定されると良いでしょう。

再生を促す

ウーパールーパー(アホロートル)は非常に高い再生能力を持っていることで知られており、場合によっては「溶けてしまった部分」や「壊死した部分」を意図的に切除する(切り取る)ことで再生を促すという対処法が取られることもあります。

ただし、この方法は慎重な判断と清潔な処置が必要で、上級者向けの対応とも言えますので初心者が安易に試していい方法ではないことをご承知くださいね。

なぜ「切除」するのか?

ウーパールーパーが溶けている部分、特に外鰓や尻尾などが白く濁ったり、どろどろと崩れていたり、黒ずんで壊死しているような場合、それ以上の感染拡大を防ぐために、その部分を切除することで健康な組織だけを残し、再生を促すという考え方です。

壊死組織は血流がなく、自然に治癒することが難しい上、そこに雑菌が繁殖し続けるため、健康な組織にまで悪影響を与えてしまうリスクがあります。

ウーパールーパーの再生能力の実力

ウーパールーパーは、尾びれや外鰓はもちろん、脚や指、場合によっては心臓や脳の一部まで再生すると言われているほど驚異的な再生能力を持っています。

とくに若い個体ほど再生力が高く、回復も早い傾向があります。再生のスピードは水温や体力にも左右されますが、一般的には数日〜数週間で再生が始まることが多いです。

実際の切除方法

ここで紹介するのは情報としての参考であり、実施する場合は獣医師に相談するのが前提です。

- 切除に使う器具は清潔に:ピンセットやカッターなどは必ず消毒(アルコールや煮沸)して使用。

- 対象部分を見極める:完全に壊死している部分のみにとどめ、生きている部分は極力傷つけない。

- 短時間で素早く処置:水の外での作業は短時間で済ませ、ウーパールーパーの体に負担をかけないようにする。

- 処置後は塩浴や薬浴でケア:切除後の傷口に雑菌が入らないよう、0.3〜0.5%程度の塩浴や、市販の治療薬で感染予防する。

- 再生が始まるまでは安静に:回復までは刺激を与えず、静かな環境と清潔な水を保つことが大切。

注意点

この方法は、自然治癒が望めないときの最終手段に近いです。

切除することでかえってストレスやショックを与えたり、傷口からさらなる感染が広がるリスクもあります。

また、切る位置を誤ると取り返しのつかないダメージを与える可能性もあるため、初心者が自己判断で行うことはおすすめできません。

基本的には獣医師さんに診てもらって獣医師さんに処置してもらうべきです。

再生にかかる期間と注意点

ウーパールーパーの再生能力は非常に高く、溶けてしまった部分も再生することが期待できます。

目安としては、軽度な損傷であれば1〜2週間、広範囲な損傷では1ヶ月以上かかることもあります。

再生中に注意したいポイントは以下の通りです。

・水温を安定させる(18〜20℃が理想)

・水質を清潔に保つ(硝酸塩の蓄積に注意)

・エサは控えめに与える(消化負担を減らす)

・できるだけ水槽内のレイアウト変更を避け、ストレスをかけない

特に再生期間中は、細菌感染や水質悪化による再発に注意が必要です。

ウーパールーパーが溶けるのを防ぐ予防策

前項では溶けてしまった場合の対処法について解説しましたが、ここからはそもそも溶けることがないような飼育方法について解説します。

水温管理

まず最も大切なのは水温の管理です。

ウーパールーパーにとって快適な水温は15〜20度前後であり、25度を超えるとストレスがかかり、体調を崩しやすくなります。

特に夏場は室温の上昇とともに水温も上がるため、冷却ファンやエアコンを利用して、水温を一定に保つようにしましょう。

水温が不安定になると免疫力が下がり、病気にかかりやすくなることがあります。

水質管理

水槽の中が汚れていると、目に見えないバクテリアやアンモニアなどが増え、ウーパールーパーの体に悪影響を与えます。

これが「溶ける」症状の原因のひとつになります。

ろ過フィルターをしっかり使いながら、水を循環させるとともに、1週間に1〜2回は水を部分的に取り替えて、清潔な環境を保ちましょう。

また、エサのあげすぎにも注意が必要です。

食べ残したエサはすぐに水を汚すため、ウーパールーパーが食べきれる量だけを与え、残ったエサはすぐに取り除くようにします。

掃除

ろ過フィルターや水槽内の掃除も定期的に行うことが大切です。

フィルターが詰まっていたり、底砂にゴミが溜まっていたりすると、それだけで水質が悪化してしまいます。

ただし掃除のしすぎも逆効果で、ウーパールーパーの健康に役立つバクテリアまで取り除いてしまうことがあります。

バランスを見ながら、無理のない範囲で清掃することがポイントです。

ストレスを排除

ウーパールーパーにとってストレスも大きな敵です。

強い水流や明るすぎる照明、多頭飼いやウーパールーパーと他の魚との混泳による刺激などがストレスとなり、結果的に体調を崩す原因になります。

落ち着いた環境で、静かに過ごせる水槽づくりを心がけることが大切です。

予防策の優先順位

ウーパールーパーが「溶ける」の予防策には、優先順位があります。

1位:水温管理

夏場の高温対策は最優先。水温が25℃以上になると一気にリスクが高まります。

2位:水質管理

こまめな水換えと掃除で清潔な環境を維持しましょう。

3位:ストレスを排除する環境づくり

静かで落ち着いた環境を整え、強い水流や混泳のストレスを避けます。

すべてを完璧にするのは難しいですが、まずは水温と水質の安定だけでも意識すると、溶けのリスクは大幅に下がります。

ウーパールーパーが溶ける時の原因と対処法!【まとめ】

ウーパールーパーが溶けてしまうのは、主に水質の悪化や高温が原因です。

早期発見すれば再生できる可能性も高くなりますので、日頃から体調チェックを習慣にしましょう。

逆に、何の理由もなく溶けることはありません。

丈夫で飼いやすい生き物、というイメージがありますが、日頃からこまめに水換えをして水質を保ち、適切な温度で飼育するのが一番の予防策になります。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)