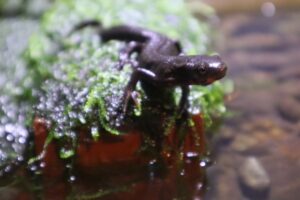

日本に生息する代表的なイモリであるアカハライモリとシリケンイモリ。

見た目の違いはもちろん、生息地域や体の特徴も異なるこの2種ですが、飼育者の中には「混泳させていたら交雑するのでは?」と気になる方も多いようです。

本記事では、アカハライモリとシリケンイモリの交雑の可能性や、そのリスク、実際に交配できるのかについて、専門的な視点から分かりやすく解説します。

交雑とは?

まずはここで「交雑」という言葉の定義を改めて明確にしておきましょう。

「交雑」の定義とは?

交雑とは、異なる種や亜種の生き物が交配し、子孫を残すことを指します。

似た種類同士であっても、すべての動物が交雑できるわけではありません。

例えば、同じ属に分類されるような近縁種であれば交雑が可能なケースがありますが、属や科が違うと基本的には交配は成立しません。

また、交雑によって生まれた子どもが繁殖能力を持つかどうかも重要なポイントです。

繁殖能力を持たない個体が生まれると、その系統はそこで終わってしまいます。

交雑可能な種類の例

マルチーズとトイプードルのミックス:マルプー

交雑は自然界でも人工的な飼育下でも見られる現象で、以下のような例が有名です。

- マルチーズ × トイプードル → マルプー

いわゆる「ミックス犬」の一種で、両親の特徴を受け継いだ見た目が人気。

同じイエイヌ種同士の交配なので、繁殖能力にも問題はありません。 - ウマ × ロバ → ラバ

体力に優れた働き馬として知られますが、子どもを作ることはできません(不妊)。 - ライオン × トラ → ライガー

巨体になりますが、自然界ではほぼ存在せず、多くは人工的な繁殖によるものです。 - コイ × フナ → アイブリ

日本の河川などでも自然に発生し、見た目はどちらにも似ています。 - マガモ × アヒル(アイガモ)

家禽として利用されることもありますが、野生のマガモの遺伝子を汚染する懸念もあります。

このように、近縁種同士であれば交雑することがあるということが分かります。

コラム:見た目がそっくりなら交雑できる?

「アカハライモリとシリケンイモリって見た目めっちゃ似てない?」

「名前も似てるし、もしかして交雑できるんじゃ…?」

って思う人、多いと思います。

でも実は、「交雑できるかどうか」って、見た目の似てる・似てないじゃ決まらないんです。

交雑できるかどうかを決めるカギは、「種(しゅ)」という生き物の分類。

この「種」が同じなら、だいたい交配が可能です。

でも「種」が違うと、**体の中の遺伝子(いでんし)**の仕組みが違いすぎて、

交雑しても子どもができないか、生まれても健康に育たないことが多いんです。

たとえば、マルチーズとトイプードルは見た目は違っても、**同じ“イエイヌ”という種の中の仲間(品種)**なので、マルプーという子どもが生まれます。

一方で、アカハライモリとシリケンイモリは“見た目が似てるだけ”なのか、それとも本当に交雑できるのか――

その答えはこのあと、じっくり見ていきましょう。

交雑のデメリット

交雑によって生まれた個体は一見ユニークに見えますが、生態学的には注意すべき点がいくつかあります。

まずひとつは、繁殖能力が失われるケースが多いことです。

不妊であれば自然繁殖は起こらないため、生物多様性の観点からは望ましくありません。

次に、遺伝的な異常や奇形が起こりやすいことも問題です。

種としての適応が不十分なまま体だけが大きくなる、環境への耐性が不安定になる、などのトラブルが起こる可能性があります。

さらに、人間の手による交雑は、生態系や地域の固有種に深刻な影響を与えることもあります。

特に野外に逃げた場合、**在来種との遺伝的な混ざり合い(遺伝子汚染)**が起こると、その地域特有の生物が失われる原因になりかねません。

このような背景から、意図的な交雑は慎重に扱うべきテーマとされています。

アカハライモリとシリケンイモリの交雑は可能なのか?

両種はそもそも交配可能な近縁種なのか?

アカハライモリとシリケンイモリは、どちらもイモリ属に分類される近縁種です。

つまり、生物学的には比較的近い関係にあるといえます。

ただし、「近縁=交雑可能」というわけではありません。

この2種は見た目が似ていることもありますが、生息地・繁殖行動・遺伝構造などに違いがあるため、簡単には交配できないと考えられます。

学術的に報告された交雑例はある?

現時点で、アカハライモリとシリケンイモリの自然交雑や人工交雑に成功したという学術的な報告は見当たりません。

また、研究機関や両生類飼育者の間でも、この2種を意図的に交配させる試みは非常に少なく、交雑そのものが非常に難しい(もしくは不可能)である可能性が高いです。

イモリ属の中でも、種が異なると繁殖期の行動パターンやフェロモンの感受性が異なるため、オスが交尾行動を示さない・受精が成立しないといった壁があるのです。

混泳させると自然交雑が起こる可能性は?

まず結論から言えば、アカハライモリとシリケンイモリを混泳させたとしても自然交雑は起こらないと考えられます。

仮に繁殖期が一致していたとしても、オスが異種のメスに抱きつく(抱接)ケースは非常に稀であり、仮に行われたとしても受精に至る可能性はほぼゼロに近いでしょう。

むしろ、混泳によって起こるのは交雑ではなく、捕食・威嚇・ストレスなどの別の問題です。

特にシリケンイモリの方が大型になりやすいため、小型のアカハライモリが噛まれる・エサを奪われるなどのトラブルも起こり得ます。

交雑の影響とリスクについて

種の保存という観点からの懸念

交雑によって生まれた個体が、たとえ健康そうに見えても、それは純粋なアカハライモリでもシリケンイモリでもない「雑種」です。

これは種の保存という観点から見ると、大きなリスクになります。

特に地域固有の生態系がある日本において、本来交わることのない遺伝子が混ざることは、遺伝的多様性を脅かす可能性があります。

つまり「交雑によって新たな種が生まれる」というより、「もともとの種が失われていく」ことに近いのです。

生まれた個体に異常は出ないのか?

仮に人工的に交雑ができた場合でも、異常な個体が生まれるリスクがあります。

- 四肢や骨格の奇形

- 成長不良や早死

- 内臓機能の不全

- 行動パターンの異常

などが報告されることもあり、これは遺伝子同士の整合性がとれていないために起こる現象です。

また、繁殖能力がなかったり、性成熟しないまま成体になることもありえます。

見た目だけでは判断できないリスクを抱えていることが多く、健康で長生きするとは限りません。

見た目の特徴はどうなる?

見た目については、アカハライモリとシリケンイモリの両方の特徴を持つ、中間的な体色や模様になると予想されます。

たとえば、

- 背中の黒色が薄く、金箔模様が一部残る

- 腹の赤色がくすんでいる

- 頭の形や体長がやや中途半端

といったことが想定されますが、これはあくまで仮定の話です。

現実には、そうした交雑個体が確認された例がないため、見た目も不明です。

意図的な交雑は倫理的に問題がある?

外来種・地域固有種の交雑と同様の問題点

アカハライモリとシリケンイモリは、どちらも日本に生息する在来種ですが、生息地ははっきり分かれており、本来自然界で出会うことのない種です。

それを人為的に掛け合わせることは、地域固有の生態系を壊す「遺伝子汚染」に近い行為とされることもあります。

これは、外来種と在来種を交雑させてしまう行為と似たリスクを持っているのです。

たとえばシリケンイモリは奄美や沖縄にしか分布していないため、アカハライモリと混ぜて交配させること自体が、生態的に不自然であることは明らかです。

純血種を守る重要性

特定の種が持つ独自の形質や遺伝子構造は、何千年、何万年という進化の積み重ねによってできたものです。

それを人の手で簡単に交雑させてしまうことは、その種の“純粋性”を損なう行為であり、将来的な研究や保全活動にも悪影響を及ぼします。

たとえ飼育下での交雑であっても、万が一、雑種個体が逃げ出して野生に放たれた場合、地域のイモリたちに与える影響は計り知れません。

このような理由から、意図的な交雑は控えるべきであり、もし実験的に行う場合でも、厳格な管理と専門的な知識が必要とされています。

混泳を考えている場合の注意点

繁殖期に注意すべきこと

アカハライモリもシリケンイモリも、春先になると繁殖期に入り、オスはメスを見つけて抱接行動を始めます。

このとき、混泳水槽に別種のイモリがいた場合、間違って抱きついてしまう可能性もゼロではありません。

ただし、これはあくまで「行動としての抱接」が起こるだけで、実際に受精が成立するとは限りません。

とはいえ、異種への抱接はお互いに強いストレスになるため、注意が必要です。

オス同士・メス同士でも注意が必要?

繁殖期以外でも、オス同士で縄張り争いや威嚇行動が起こることがあります。

特にシリケンイモリは体が大きく、アカハライモリに対して優位に立ちやすいため、一方的に噛まれたり、尻尾をかじられたりする事故が起きるかもしれません。

また、メス同士であってもエサの奪い合いや場所取りで小競り合いになることもあります。

見た目が似ていても、違う種である以上、性格や行動パターンにはズレがあるのです。

混泳の代わりに“見た目の共演”を楽しむ方法

どうしても両種を同じ空間に置きたい場合は、別々の水槽を並べてレイアウトするという方法がおすすめです。

一つのラックや棚に、水槽を2つ並べて設置すれば、あたかも共演しているような見た目を楽しむことができます。

これなら交雑のリスクはもちろん、ストレスやケガ、病気の伝染なども防ぐことができます。

特に撮影や観察が目的であれば、この“見た目だけの共存”という方法が、最も安全で現実的な選択肢となるでしょう。

アカハライモリとシリケンイモリの混泳についてはこちらを参照してください。

まとめ:交雑の可能性と飼育者としての責任

アカハライモリとシリケンイモリは、どちらも日本に生息する魅力的なイモリですが、交雑の可能性は極めて低く、実質的には不可能と考えられています。

たとえ見た目が似ていても、遺伝的には異なる種であり、自然下での交雑例も存在しません。

無理に交配させようとすることは、動物福祉の観点からも、生態系保全の観点からも望ましくない行為です。

どうしても2種を一緒に楽しみたい場合は、別々の水槽での飼育を徹底することが安全であり、最もスマートな選択といえるでしょう。

飼育者として、生き物たちの本来の姿を尊重し、安易な交雑を避けることが責任ある飼育につながるということを、あらためて意識しておきたいですね。

\ 続いて下の記事をチェック/