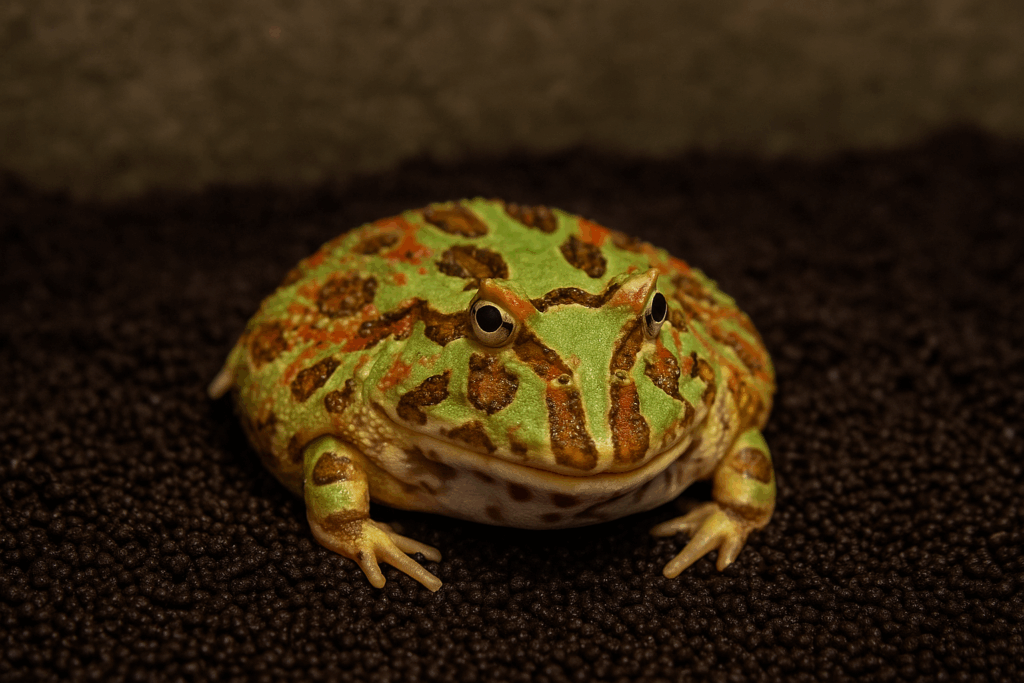

ベルツノガエルに最適な床材とは?飼育環境づくりの第一歩!

ベルツノガエルを迎える際、意外と悩むのが床材選び。見た目の印象だけでなく、カエルの健康にも大きく関わってくる重要なポイントです。

床材によって湿度の維持や清掃のしやすさ、安全性が大きく変わるため、飼育初心者ほど慎重に選びたいところ。

この記事では、ベルツノガエルの飼育に適した床材の種類や、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

あなたのカエルにとって快適な住まいづくりを一緒に考えていきましょう!

なお、ベルツノガエルの飼育全般を知りたい方は以下の記事が参考になるのでご参照ください。

ベルツノガエルの床材選びはなぜ重要?

床材によって変わる「快適さ」と「安全性」

ベルツノガエルは動きが少なく、地面にじっとしていることが多いカエルです。

そのため、床材の選び方ひとつで健康状態や飼育の快適さが大きく左右されます。

たとえば、湿度が保てない床材を使うと脱皮不全や乾燥による体調不良につながることもありますし、逆にカビや雑菌が繁殖しやすい床材では感染症の原因になることも。

また、粒状の素材では誤って飲み込むことによる「誤飲事故」も起こりえます。

飼育者にとっても、掃除のしやすさや管理の手間に関わってくるため、カエルと人間の両方にとって最適な床材を見つけることがとても大切です。

ベルツノガエルにとって理想の床材条件とは?

ベルツノガエルの床材選びで重視すべきポイントは、大きく分けて「保湿性」「安全性」「清掃性」「潜れること」の4つです。

保湿性

まず、保湿性は最重要ポイントです。

ベルツノガエルは多湿な環境を好むため、乾燥しやすい床材を使っていると皮膚がダメージを受けたり、脱皮がうまくいかなくなったりします。

湿度を適度に保てる素材が理想です。

安全性

次に、安全性です。

誤って飲み込んでも消化される素材、あるいはそもそも飲み込まれにくい素材を選ぶことが大切です。

特に食事中のジャンプや捕食の勢いで床材を口に入れてしまうケースがあるため、粒の大きさや素材の性質には注意が必要です。

掃除のしやすさ

そして、清掃のしやすさ。

排泄物の除去や水分の管理が手間なくできるかどうかは、飼育者にとって重要です。

手入れが面倒だと、つい掃除の頻度が下がり、カビやアンモニア臭が発生してしまう原因にもなります。

潜りやすさ

最後に見落とされがちですが、ベルツノガエルには「床材に潜る習性」があることも重要なポイントです。

カエルにとって潜る行動は安心感やストレス軽減につながるため、潜ることができる柔らかく深さのある床材が好ましい傾向があります。

逆に、人工芝やペットシーツなど、潜れない床材では落ち着かず不安定な様子を見せることもあります。

これらのバランスをどう取るかが、床材選びのカギになると言えるでしょう。

ベルツノガエルの床材|よく使われる代表的な床材とその評価

赤玉土|水はけが良く、安定感も抜群

赤玉土は、ガーデニングでも使われる天然の粒状土で、水はけが良く保湿力もあるため、ベルツノガエルの床材として広く使われています。

また、ほどよい粒の大きさと柔らかさで、ベルツノガエルが浅く潜るのに適しています。

適度に湿らせて使用すれば、カビの発生を抑えつつも飼育に必要な湿度を保つことができます。

粒が細かめのタイプ(小粒〜中粒)を選ぶと、万が一カエルが口に入れてしまっても排出されやすく、誤飲のリスクが比較的低いとされています。

ただし、乾燥しすぎると粉塵が舞うこともあり、通気性の悪い場所では注意が必要です。定期的な水分補給と、汚れた部分の交換が必要になります。

ヤシガラ土|湿度管理に優れるが注意点もあり

ヤシガラ土(ココピート)は繊維状で保湿力が非常に高く、カエルの皮膚にも優しい素材として知られています。

そして柔らかく、ベルツノガエルが好んで深く潜り込む傾向があります。

自然な見た目も美しく、観賞性を重視する飼育者にも人気です。

特に乾燥を防ぎたい冬場には便利ですが、吸水性が高いぶん水を含ませすぎるとジュクジュクに湿ってカビが生えやすくなったり、ダニなどが繁殖する原因にもなります。

また、細かい繊維をカエルが誤飲する可能性もあるため、給餌場所だけペットシーツにするなど工夫が必要です。

管理次第で優れた床材になりますが、初心者にはやや難しい面もあります。

フロッグソイル|見た目と保湿性に優れるが価格は高め

両生類専用に開発された「フロッグソイル」は、保湿性・クッション性・衛生面に優れており、非常に理想的な床材のひとつです。

保湿性と柔らかさに優れ、ベルツノガエルがしっかりと潜れる理想的な床材の一つです。

見た目も落ち着いていて美しく、インテリア性を損なわないのも魅力です。

粒状ですが、水分を含んで崩れやすく、誤飲しても排泄されやすい設計になっています。

ただし、やや価格が高めなのがネック。

また、長期使用すると崩れて泥状になるため、定期的な交換が必要になります。

予算に余裕があれば、非常におすすめできる床材です。

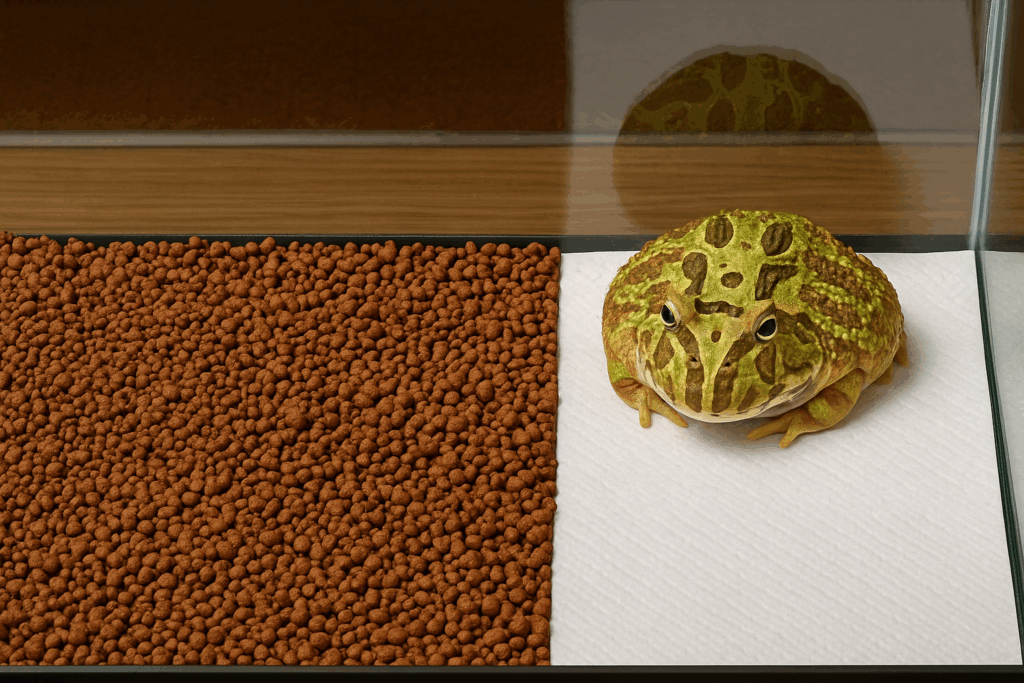

ペットシーツ・キッチンペーパー|清潔管理が簡単な反面、見た目や保湿性に課題

もっとも掃除が簡単で管理しやすいのがペットシーツやキッチンペーパーです。

特に病気の予防やケガの確認がしやすいことから、飼育初期や病後の個体、一時的な隔離飼育に向いています。

排泄物がすぐに分かり、シートを交換するだけで常に清潔を保てるため、飼育初心者でも安心して使える床材といえます。

一方で、湿度保持力が弱く、乾燥しやすいのが大きなデメリット。

特に暖房器具を使用しているときは一気に乾いてしまうため、こまめな霧吹きが必要です。

見た目も無機質になりがちで、観賞性を求める場合には不向きかもしれません。

そして最大のデメリットは潜ることはできず、落ち着けない個体もいます。

安心感を得られにくい床材です。

ベルツノガエルの床材|その他、選択肢は多いが慎重に選ぶべし

腐葉土|自然派志向には魅力だが安全性に疑問も

腐葉土は自然に近い環境を再現でき、保湿力も高いため、一見理想的に思える床材ですが、実際には注意点が多い素材です。

まず、ベルツノガエルが腐葉土に潜ることは容易ですが、安全性の確認が必要です。

ホームセンターなどで安価に入手できるものは、農薬や添加物が混じっている場合もあり、安全性に不安が残ります。

無農薬・爬虫類専用などの製品を選べばある程度は安心ですが、完全にリスクがゼロとは言えません。

自然志向で導入する場合は、製品選びに細心の注意を払いましょう。

水苔(ミズゴケ)|湿度管理には便利だが使用には注意が必要

水苔は高い保湿性と柔らかさを持つ床材で、乾燥しやすい時期の部分使用や一時的な保湿には非常に効果的です。

ベルツノガエルが、わずかに体を埋める程度は可能ですが、深く潜るには向きません。

脱皮中の個体のサポートや、湿度管理に困ったときのピンチヒッターとしても活躍します。

しかし、全体の床材として使うと、給餌時に口に入りやすく、誤飲のリスクが高くなる点に注意が必要です。

常時敷くよりも、シェルター内だけや産卵床などに限定して使用するのが無難でしょう。

人工芝|掃除しやすいが誤飲のリスクがあるため注意

人工芝は水洗いで繰り返し使えるため、経済的で掃除も簡単という利点があります。

しかしその反面、繊維の隙間に汚れが残りやすく、清潔を保つのが意外と難しいというデメリットも。

また、芝の毛先が硬いタイプでは、ベルツノガエルの腹部を傷つけるリスクや、食事の際に芝を誤飲してしまう危険性もあります。

柔らかい素材を選び、しっかり洗浄・乾燥できる環境で使うことが前提です。

また潜れないため、ベルツノガエルの本能的な動きが制限されます。

ベアタンク(水槽底に何も敷かない)|掃除は簡単だが足腰への負担も

床材を使わず、水槽の底をむき出しにするスタイルは「ベアタンク」と呼ばれます。

掃除が圧倒的に楽で、衛生管理も簡単なため、病気治療中や一時的な隔離には有効です。

しかし、床が滑りやすいため、ベルツノガエルの体重を支えるには適していないという欠点もあります。

特に成体で体重がある個体は、腹部や関節に負担がかかりやすくなるため、長期間の使用は避けた方がよいでしょう。

そして、潜る場所がなく、ベルツノガエルが落ち着ける環境を作るのが難しくなります。

ウールマット|柔らかいが誤飲リスクが高いためおすすめしない

爬虫類用品として市販されているウールマットは、見た目が清潔で柔らかく、いかにも良さそうな印象を受けます。

しかし実際には繊維が絡まりやすく、カエルの指先に絡んだり、誤って口に入れてしまうと吐き出せなくなるというリスクがあります。

給餌中に動く個体が芝や繊維をかみちぎってしまうこともあり、ベルツノガエルの床材としてはおすすめできません。

また、潜るには適さず、むしろ誤飲や絡まりのリスクが高いため非推奨です

砂・砂利|誤飲による腸閉塞のリスクが高いため非推奨

細かい砂や砂利も見た目は自然で、レイアウト性は高いのですが、床材としては不向きです。

特に捕食のときに一緒に吸い込んでしまい、腸に詰まる「腸閉塞」になるケースが多く報告されています。

誤飲のリスクを回避するためにも、砂や砂利は避けるべき床材の代表格といえるでしょう。

そしてベルツノガエルが潜ることはできますが、誤飲の危険性が高いため使用はやはりおすすめできません。

結局どれがいいの?飼育スタイル別おすすめ床材

シンプル&清潔重視派にはコレ!

日々の掃除を楽にしたい、カビや虫の発生を徹底的に避けたいという飼育者には、ペットシーツやキッチンペーパーがもっともおすすめです。

汚れたらその都度取り換えるだけなので、非常に清潔を保ちやすく、飼育初心者にも向いています。

ただし、乾燥しやすいため、霧吹きによる湿度管理は必須。

また、見た目が味気なくなるため、レイアウトの工夫でカバーすると良いでしょう。

自然派・見た目重視ならこの床材

自然に近い雰囲気で飼育したい人や、インテリアとしても楽しみたい人には、赤玉土・ヤシガラ土・フロッグソイルといった天然素材系の床材がおすすめです。

中でもフロッグソイルは見た目・保湿力・安全性のバランスが良く、初心者から上級者まで扱いやすい万能型。

赤玉土は安価で手に入る一方、やや乾燥しやすいため霧吹き管理が必要です。ヤシガラ土は保湿力抜群ですが、ダニやカビのリスクに注意が必要です。

いずれの素材も、給餌時だけペットシーツに切り替えるなどの工夫で安全性を高めることができます。

多頭飼い・繁殖期の床材選びは?

多頭飼いや繁殖を視野に入れた飼育では、掃除しやすさと安全性を両立させる必要があります。

床材に排泄物がたまりやすくなるため、ペットシーツ+部分的に水苔やヤシガラ土を使用するハイブリッド型が実用的です。

特に繁殖期のメスは敏感になるため、柔らかく保湿性のある床材を使い、かつ清掃のしやすさを重視した配置にすると安心です。

また、ベルツノガエルの多頭飼いの場合は誤飲や巻き込み事故のリスクも高まるため、粒状の床材を選ぶ際は慎重に。

滑りにくく、跳ね返りにくい素材が適しています。

なお、床材とは関係ありませんがベルツノガエルは共食いのリスクもあるので特別な理由がなければ多頭飼いはおすすめしません。

ベルツノガエルの床材の選び方Q&A

毎日交換すべき?掃除の頻度は?

床材の種類によって掃除の頻度は変わります。

ペットシーツやキッチンペーパーは毎日交換が基本。

使い捨てタイプなので、排泄物がついたらすぐ交換するのがベストです。

赤玉土やヤシガラ土、フロッグソイルなどの天然系・粒状床材は、汚れた部分のみをこまめに取り除く「スポット掃除」を数日に一度行い、1〜2週間ごとに部分交換や全面リセットが理想的です。

湿度や臭いの変化があれば、それが交換のサインになることもあります。

複数の床材を組み合わせてもいいの?

はい、組み合わせて使うのは非常に有効な方法です。

たとえば、全体は赤玉土で保湿と安定性を確保しつつ、給餌エリアだけペットシーツを敷いて誤飲対策と清掃性を高めるといった工夫が可能です。

また、シェルター内部だけ水苔で高湿度を保ち、残りのスペースは乾燥気味にすることで、カエルが好みに応じて移動できる「マイクロ気候」も作れます。

ただし、異なる素材を混ぜすぎると清掃が面倒になったり、湿度管理が難しくなることもあるため、2〜3種類に抑えるのがベターです。

床材の下にヒーターを敷いても大丈夫?

ヒーターの種類によりますが、底面ヒーターやパネルヒーターを使う場合は床材との相性に注意が必要です。

赤玉土やフロッグソイルのような保水性のある床材に対して直下から加熱すると、蒸れやすくなり、最悪の場合カビが発生することがあります。

対策としては、ヒーターの温度を控えめに設定する・床材を薄めに敷く・温度管理ができるサーモスタットを併用するなどが有効です。

一方、ペットシーツやキッチンペーパーは直接加熱に弱いため、断熱材を挟むか、ケージ全体を保温する方式の方が安心です。

まとめ|あなたとカエルに合った最適な床材を選ぼう!

ベルツノガエルの床材選びは、見た目以上に奥が深く、カエルの健康や快適な生活に直結する大切な要素です。

保湿性・安全性・掃除のしやすさといったポイントを総合的に考えて、あなたの飼育スタイルに合った素材を選ぶことが何より重要です。

「絶対にこれが正解」という床材はありません。

カエルの反応や管理のしやすさを観察しながら、必要に応じて床材を変更したり、複数を使い分けたりする柔軟な姿勢も大切です。

大切なのは、飼育者もカエルもストレスなく過ごせること。

本記事が、あなたとベルツノガエルにとって最適な床材選びのヒントになれば幸いです。

引き続き、ベルツノガエルの飼育全般を知りたい方は以下の記事が参考になるのでご参照ください。