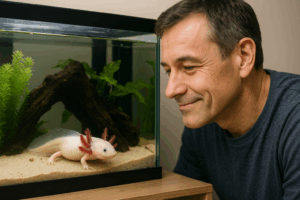

ウーパールーパーの体がいつもより丸く見えて、「太っただけ?それとも病気?」と不安になったことはありませんか。

実はその変化、見逃してはいけない“むくみ”のサインかもしれません。

この記事では、むくみの正体から危険度の判断基準、対処の考え方までを初心者向けに丁寧に解説します。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーの「むくみ」とは?

ウーパールーパーの体がふくらんで見えると、「太っただけ?」「病気かも?」と不安になりますよね。

丸みのある体型のため変化に気づきにくいですが、そのふくらみがむくみである場合もあります。

むくみとは、体内に余分な水分がたまった状態のことです。

ウーパールーパーでは、腎臓や肝臓の機能低下、水質や環境の変化などが原因となることが多く、水分をうまく排出できず体がぷっくり見えるようになります。

ただし、すべてのふくらみが異常とは限りません。

エサの直後でお腹が張っている場合や、もともと丸い体型の個体もいます。

そのため、「むくみ」と「一時的なふくらみ」を見分けることが重要です。

ただ太っただけ?むくみとの違い

適切な環境で元気にエサを食べている場合、ある程度ふっくらするのは自然です。

しかし、むくみと肥満は見た目が似ているため注意が必要です。

むくみの場合、短期間で急に体が膨らむことが多く、お腹・手足・顔まわりに不自然なふくらみが出ます。

触るとやわらかく、進行すると動きが鈍くなったり、食欲が落ちることもあります。

一方、肥満は時間をかけて徐々に太り、体全体のバランスは保たれます。

食欲や動きに問題がなければ、肥満の可能性が高いでしょう。

「急に太った」「元気がない」「様子がおかしい」と感じた場合は、むくみを疑って観察することが大切です。

どの程度のふくらみが異常なのか

異常かどうかを判断する最大のポイントは、普段と比べて急な変化があるかです。

昨日まで普通だったのに、

・お腹が急にパンパンになる

・手足や顔が明らかに太く見える

・全体のバランスが崩れている

こうした変化があれば注意が必要です。

特に、左右でふくらみ方が違う場合や、体全体が不自然に見える場合は、体内トラブルのサインである可能性があります。

さらに、ふくらみと同時に

・動かない

・浮いてばかりいる

・食欲が落ちている

といった変化があれば、むくみの可能性が高いと考えられます。

- 水面に浮かんでばかりいる

- 底に沈んで動かない

- 食欲がなくなっている

- エラの色が薄くなっている、または動きが鈍い

このような症状が見られる場合、早めに対処することで重症化を防ぐことができます。

ウーパールーパーがむくむ原因とは

ウーパールーパーに見られる「むくみ」には、いくつかの原因が考えられます。

見た目の変化だけでなく、体の内部で何らかの不調が起きているサインであることも多いため、原因をしっかり知っておくことが大切です。

腎臓や内臓のトラブル

ウーパールーパーのむくみで特に注意したいのが、腎臓や肝臓など内臓の不調です。

腎臓の働きが低下すると、体内の水分や老廃物をうまく排出できなくなり、余分な水分が体にたまってむくみが起こります。

この状態では、体が全体的にふくらんで見えるだけでなく、動きが鈍くなったり元気がなくなることもあります。

肝臓の機能低下も同様に、栄養や水分の代謝が乱れ、体に水分がたまりやすくなります。

内臓由来のむくみは自然に治りにくいため、長引く場合や悪化する場合は早めの対応が重要です。

水質の悪化による影響

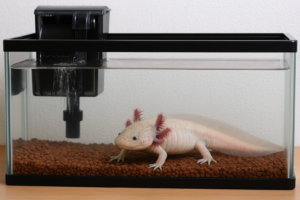

水中で生活するウーパールーパーにとって、水質の悪化は大きな負担になります。

アンモニアや亜硝酸塩が蓄積すると、腎臓などの臓器にダメージがかかり、むくみや体調不良を引き起こす原因になります。

また、水温の急変やpHの乱れも強いストレスとなります。

水が透明でも安全とは限らないため、むくみが見られたら水質チェックと水換えを最優先で行いましょう。

エサの与えすぎや偏り

エサの量や内容も、むくみの原因になることがあります。

ウーパールーパーは代謝が低く、エサを与えすぎると腎臓や肝臓に負担がかかり、老廃物や水分が体にたまりやすくなります。

また、脂肪分の多いエサに偏ると内臓機能が低下し、代謝や水分調整が乱れます。

食べ残しは水質悪化にもつながるため、量・種類・回数を見直し、食べ方を日常的に確認することが大切です。

水温や環境ストレス

ウーパールーパーは環境変化に敏感で、水温や周囲の刺激もむくみの原因になります。

適温は16〜20℃前後で、25℃を超える高温や急激な水温変化は体に大きな負担を与えます。

さらに、急な水換え、騒音や振動、水槽の移動、他の生体との同居などもストレス要因です。

ストレスが続くと内臓機能や免疫力が低下し、むくみが起こりやすくなります。

変化の少ない静かな環境を保つことが、ウーパールーパーの健康維持には欠かせません。

むくみを見分けるチェックポイント

ウーパールーパーの見た目が少しふっくらしているだけでは、すぐに「むくみ」と断定するのは難しいかもしれません。

ですが、いくつかのチェックポイントを押さえることで、健康なふくらみと異常なむくみを見分けるヒントになります。

見た目だけでなく、行動や体の動き、普段との違いをよく観察することが大切です。

お腹や手足のふくらみ

むくみを見分ける際は、まずお腹や手足のふくらみを確認します。

むくみは特定の部位に目立って出やすく、とくにお腹・手足・顔まわりに注意が必要です。

エサの直後にお腹が張るのは正常ですが、時間が経っても戻らない場合や、左右でふくらみ方が違う場合は要注意です。

また、手足が太く見え、関節が分かりにくいほど張っている場合は、皮膚下に水分がたまっている可能性があります。

普段の写真を残しておくと、変化に気づきやすくなります。

動きやエラの様子の変化

見た目だけでなく、行動やエラの様子も重要な判断材料です。

むくみがあると体が重くなり、底でじっとする、動かなくなる、水面に浮きやすくなるといった変化が見られます。

エラの色が薄い、血色が悪い、動きが弱い・速すぎる場合も体調不良のサインです。

動きと呼吸の変化をあわせて観察することで、異常に早く気づけます。

フンや食欲の状態にも注目

フンや食欲の変化も、むくみを見分ける重要なポイントです。

フンが出ない、量が少ない状態が続くと、体内に老廃物がたまり、むくみが悪化しやすくなります。

また、柔らかすぎるフンや形が崩れたフンは、消化機能や水分バランスの乱れを示すことがあります。

食欲が落ちている場合も内臓機能の低下が疑われるため、注意が必要です。

日常的にフンと食欲を確認しておくことで、異変に早く対応できます。

むくみが「危険サイン」に変わる境界線とは

一時的なむくみで済むケース

ウーパールーパーのむくみには、経過観察で済むものと、早急な対応が必要なものがあります。

まず、一時的なむくみとして考えられるのは、水換え直後や環境変化の直後に一時的に体がふっくら見えるケースです。

たとえば、水換えによる水質・水温のわずかな変化に体が反応し、一時的に水分バランスが乱れることがあります。

この場合、数時間〜1日ほどで元の体型に戻り、食欲や動きにも大きな変化は見られません。

また、エサを多めに食べた直後で、お腹だけが張っているように見える場合も、時間の経過とともに改善します。

このように「短時間で自然に戻る」「行動が普段通り」という条件がそろっていれば、過度に心配する必要はありません。

注意が必要な「進行性のむくみ」

一方で、日を追うごとにむくみが目立ってくる場合は注意が必要です。

特に、お腹だけでなく手足や顔まわりまで全体的に丸くなってきた場合、体内に水分が溜まり続けている可能性があります。

この段階になると、

・動きが鈍くなる

・底でじっとしている時間が増える

・浮いてしまい沈みにくくなる

といった変化が見られることがあります。

進行性のむくみは、腎臓や肝臓など内臓機能の低下、水質悪化による慢性的なダメージが関係していることが多く、放置すると回復が難しくなります。

すぐに受診を検討すべき危険な状態

以下のような症状が見られる場合、むくみはすでに「危険サイン」に変わっている可能性があります。

- 体がパンパンに張り、皮膚が引き伸ばされたように見える

- エラの色が極端に薄い、または黒ずんでいる

- 口を開けて呼吸するような仕草が増える

- 数日間まったくエサを食べず、フンも出ない

これらは体内機能の限界が近いサインであり、自宅での対処だけでは改善しないケースがほとんどです。]

両生類を診られる動物病院や専門家への相談を、できるだけ早く検討しましょう。

飼い主ができる「判断基準」のまとめ

むくみが危険かどうかを判断する最大のポイントは、「時間」と「変化」です。

短時間で元に戻る → 様子見

数日続く・悪化する → 要注意

行動・呼吸・エラに異常 → 早めに専門相談

この基準を持っておくだけでも、「様子見でいいのか」「行動すべきか」の判断がしやすくなります。

ウーパールーパーがむくんでしまったときの対処法

まずは水質を見直す

むくみが出たら、最優先で水質管理を見直します。

体調不良時は、通常より水換えの頻度を一時的に増やすのが効果的です。

目安としては、

・週1回 → 週2回

・1回あたり水量は1/3〜1/2程度

急激な環境変化は避けつつ、水質を安定させることが重要です。

あわせて、水温(16〜20℃前後)とpH(6.5〜7.5)の確認、フィルターの状態チェックも行いましょう。

食事内容を調整する

高タンパク・高脂肪のエサは内臓に負担をかけるため控えます。

むくみがある間は、消化にやさしい人工飼料や冷凍アカムシを少量与えるのが基本です。

食べ残しは水質悪化につながるため、量と反応を見ながら調整しましょう。

断食で様子を見るのも有効

改善が見られない場合は、短期間の断食も有効です。

目的は、消化器官や腎臓・肝臓を休ませることです。

断食の目安

・通常:2〜3日

・低水温期:4〜5日

・高水温期:短めに調整

短期間の断食は負担ではなく、回復を助ける手段になります。

症状がひどい場合は専門家に相談を

以下のような場合は、早めに両生類対応の獣医や専門施設に相談しましょう。

・むくみが数日続く、または悪化している

・水換えや断食でも改善しない

・呼吸が浅い、動きが極端に鈍い

・エラの色が異常

・皮膚にただれや異変が出ている

事前に「両生類・爬虫類対応可か」を確認してから受診すると安心です。

自己判断にこだわらず、早めに専門家の力を借りることも大切な対処法です。

まとめ:むくみは早期発見が大切です

ウーパールーパーのむくみは、早く気づいて環境を整えることで回復できるケースも少なくありません。

大切なのは「普段との違い」に敏感になること。

小さな変化を見逃さず、必要なときは専門家の力を借りながら、長く健康に付き合っていきましょう。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)