基本的には、誰でも簡単に飼育できるウーパールーパーですが、何もトラブルがないわけではありません。

特に、病気や体調不良に見舞われると厄介です。

ウーパールーパーを飼育していてよく見かける病気のひとつが、水カビ病です。

文字通り、ウーパールーパーにカビが生えてしまう病気で、軽度なら水替えと水温調節で治せますが、場合によっては塩浴や薬浴が必要になり、最悪の場合は死に至ることもあります。

予防するには飼育環境をきれいに保つことが一番です。

今回は、ウーパールーパーがかかりやすい水カビ病についてご紹介します。

\ ウーパールーパーの飼育に関する /

まとめページは以下より

ウーパールーパーの飼育まとめ

ウーパールーパーの水カビ病とは?

「カビ」と聞くとお風呂場の汚れやパンの食材に生えるカビを思い浮かべる方も多いと思いますが、実はカビにはいくつもの種類があります。

中には生き物に寄生するものもあり、人間の水虫や肺アスペルギルスもカビの一種です。

同様に、水生のカビもいて、水生生物に寄生するカビもいます。

その中で、ウーパールーパーに寄生するものが水カビ病の原因となるカビです。

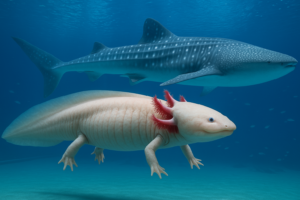

見た目にはふわふたした白い綿がくっついたように見えるので、もし水カビ病にかかっていればすぐにわかると思います。

上の動画では開始24秒くらいのところでウーパールーパーの水カビを確認できます。

体の末端部分に発症しやすく、ウーパールーパーの場合は足やエラに出やすい傾向があります。

口周りに発症することもありますが、足やエラに発症するものとは少しカビの種類が違うようです。

なお、ウーパールーパーの水カビ病は、悪化すると最悪の場合死に至ることもあるので早期発見と早期治療が必要です。

- 見た目:白くてふわふわした綿のようなものが体やエラ、傷口に生えます。

- 感染部位:エラ、手足、体表、傷ついた部分など。

- 初期症状:元気がなくなる、エサを食べなくなる。

- 進行すると:カビが広がり、エラが溶けたり、衰弱して死に至ることも。

どうしてウーパールーパーは水カビ病になるの?

水カビ病の原因となる細菌(真菌)は、突然発生するわけではありません。

生き物を飼育している水なら、必ずといっていいほど存在している普通の菌です。

こういった菌のことを、常在菌といいます。

普段は真菌が存在していてもカビが発症することはないのですが、水槽の水が汚れ、バクテリアの働きが弱まると、ウーパールーパーの免疫力が落ちます。

すると、真菌への抵抗力が弱まり、感染してカビが発症してしまうのです。

人間が、体調不良で風邪をひくのと同じ理屈ですね。

ウーパールーパーの水カビ病の原因は、主に飼育環境の変化やストレスに関連しています。

水質の悪化

まず、水質の悪化が大きな要因となります。

ウーパールーパーは水中で生活する生き物なので、常に水の状態が影響を及ぼします。

水が汚れると、アンモニアや亜硝酸といった有害な物質が蓄積し、体にダメージを与えます。

特に、ろ過フィルターがうまく機能していなかったり、水換えが適切に行われていない場合、水質が悪化しやすくなります。

こうした環境ではウーパールーパーの免疫力が低下し、カビが繁殖しやすくなってしまいます。

アカムシ等の食べ物

ウーパールーパーの水カビ病の原因として見落とされがちですが、アカムシのような水質を汚しやすいエサも大きな要因のひとつです。

ウーパールーパーにとってアカムシは栄養価が高く、好んで食べるエサですが、その反面、非常に水を汚しやすいという特徴があります。

特に冷凍アカムシは、解凍時にドロッとした汁(アカムシの体液や溶けた組織)が出やすく、この成分が水中に残るとすぐに腐敗し、アンモニアや亜硝酸の濃度が一気に上がってしまいます。

また、食べ残しが水槽内に沈んでしまった場合も、すぐに分解されて有害な物質が発生し、水質が急激に悪化してしまいます。

ウーパールーパーの免疫力は水の状態に大きく左右されますので、こうした汚れた水に長時間さらされていると、体力を消耗し、皮膚やエラが弱り、そこにカビが付着して水カビ病を引き起こしやすくなります。

特に、ろ過機能が弱い水槽や、小型の水槽でアカムシを頻繁に与えている場合、水質が悪化するスピードが速いため注意が必要です。

アカムシを与える際には、できるだけ解凍後の汁をしっかり捨ててから与えたり、ピンセットで少量ずつ与えるようにしたりと、工夫が大切です。

また、食べ残しはすぐに取り除くようにし、餌やりの後に部分的な水換えをするのも有効です。

はかせ

はかせアカムシは特に水質を悪化させるので、速やかに食べ残しの処理が重要じゃ。

美味しいごはんで健康を守るつもりが、かえって病気の原因になることもあるので、食べ物による水質の変化にも十分な注意が必要です。

水温の変化

また、水温の変化も影響を与えます。

ウーパールーパーは20℃前後の水温を好みますが、急激に温度が下がったり上がったりすると体にストレスがかかります。

特に、冬場に水温が低下しすぎたり、夏場に高温になりすぎたりすると、体力を消耗し、病気にかかりやすくなります。

さらに、水温が低すぎると代謝が落ち、傷の治りも遅くなり、カビが繁殖しやすくなるのです。

傷やストレス

次に、傷やストレスが引き金となることもあります。

ウーパールーパーは水槽内で物にぶつかったり、仲間とじゃれあったりすることで、体に小さな傷ができることがあります。

こうした傷ができると、そこからカビが侵入しやすくなります。

特に、底砂が粗すぎる場合や、水槽内に鋭利な装飾品があると、体を傷つける原因になります。

また、頻繁に手で触ったり、急に大きな音を出したりするとストレスを感じてしまい、免疫が落ちることもあります。

他の病気をもっている

さらに、他の病気をすでに持っている場合、水カビ病が発生しやすくなります。

例えば、細菌感染や寄生虫の影響で体調を崩しているとき、カビの影響を受けやすくなります。

特に、エラが弱っていると、そこにカビがつきやすく、呼吸困難を引き起こすこともあります。

こうしたさまざまな要因が重なることで、ウーパールーパーは水カビ病にかかってしまうのです。

多頭飼いによるもの

多頭飼いもウーパールーパーの水カビ病の原因になり得ます。

特に、同じ水槽で複数のウーパールーパーを混泳飼育する場合、次のようなリスクが高まります。

ウーパールーパーは基本的におとなしい性格ですが、共食いの習性があることで知られています。

特に、サイズが違う個体を同じ水槽に入れると、大きい個体が小さい個体のエラや手足を噛むことがあります。

噛みつかれた傷ができると、そこに水カビが付着しやすくなります。

また、餌を与える際に、興奮して誤ってお互いの体を噛んでしまうこともあります。

噛まれた傷があると、その部分が感染しやすくなり、適切なケアをしないと水カビ病へと発展してしまうことがあります。

ウーパールーパーはうんこ(排泄物)が多く、1匹でも水質を維持するのが難しい生き物です。

多頭飼いをすると、排泄物や食べ残しが増え、水槽内のアンモニアや亜硝酸の濃度が急激に上がりやすくなります。

水質が悪化すると、皮膚やエラがダメージを受けやすくなり、水カビが付着しやすくなります。

特に、ろ過能力が低い水槽や、水換えの頻度が少ない場合は、水質悪化のリスクが非常に高くなります。個体数が多いとそれだけ酸素の消費量も増え、酸素不足が原因でウーパールーパーの体力が落ちることもあります。

ウーパールーパーは縄張り意識が強く、同じ水槽に複数匹いるとストレスを感じやすくなります。

ストレスがかかると免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。

例えば、狭い水槽で複数匹を飼育していると、常に他の個体と接触することになり、落ち着いて休むことができません。

これが長期間続くと、体調を崩し、水カビ病などの病気にかかるリスクが高まります。

また、1匹が水カビ病に感染していると、同じ水槽にいる他の個体にも感染する可能性があります。

特に、小さな水槽で密集している場合、水の流れによって病原菌が広がりやすくなります。

ウーパールーパーが水カビ病の3つの治療方法

ウーパールーパーの水カビ病の治療方法は大きく分けて3つあります。

ウーパールーパーの負担が少ない1番から3番の順番まで試して治療していってください。

特に薬浴はウーパールーパーの負担が大きいのでできれば避けたいところ。

- 水替えの頻度を高める

- 塩浴

- 薬浴

水替えの頻度を高める

不幸にも、飼育しているウーパールーパーが水カビ病にかかってしまった場合、まずは水を清潔にすることから始めましょう。

毎日、1/2~2/3くらいの水替えを繰り返します。

水替えの頻度を高めるとその分、水をきれいにするバクテリアが減ってしまいますが、すでに水槽内のバランスが崩れているから水カビ病が発生しているので、気にせず水を替えましょう。

水温をやや高めに設定し、毎日水替えを繰り返していれば、軽度の水カビ病なら治ります。

塩浴

水替えの頻度を上げてもなかなか治らない場合はウーパールーパーに塩浴を行うことになります。

塩分濃度の設定 塩分濃度は0.5%と設定し、この比率で塩を水に溶かします。

具体的には、1リットルの水に対して5gの塩を加えます。

塩分濃度が0.6%を超えるとウーパールーパーに危険が及ぶため絶対に避けてください。

ウーパールーパーの塩浴の塩分濃度は0.5%まで。

0.6%以上に上げると危険が及ぶので要注意!

逆に0.5%未満では特に問題は生じませんので、塩分濃度を徐々に0.5%まで上げる方法もありますが、最終的な塩分濃度については飼い主の判断が必要です。

使用する塩は自然塩が推奨されますが、一般的な食卓塩でも十分です。

塩浴の期間は明確に定めていなく、白カビがなくなるかどうかで判断します。

最低でも3日は様子を見ることが推奨されます。

ウーパールーパーの水カビが消えたら、水換えを行いながら塩分濃度を徐々に下げていきます。

塩浴期間が終了した後の全換水は、水質の急変によるストレスを避けるため注意が必要です。

薬浴

最終手段となるのが薬浴です。

ただ、ウーパールーパーは薬剤に敏感な生き物です。

真菌が死滅するような濃度の薬剤を入れるとウーパールーパーも耐えられないので、規定量よりも低い濃度で様子を見ることになります。

また、繁殖にチャレンジしていて卵にカビが生えた場合、残念ですが助けることはできません。

そもそも、無精卵など死んでしまった卵にカビが生えるので、ほかの健康な卵にカビが移る前に取り除きましょう。

ウーパールーパーの水カビ病を防ぐには?

水カビ病は発症するとなかなか完治できない、厄介な病気です。

かかった場合の対処も大切ですが、まずはかからないようにしましょう。

水カビ病の予防には、日ごろの水質管理がもっとも大切です。

水槽サイズの見直し

まず、水槽のサイズは十分に広く確保する必要があります。

1匹あたり最低でも30リットル以上のスペースを確保することで、過密状態を防ぐことができます。

サイズが小さいとそれだけ水質が悪化しやすいので水槽が小さすぎないか確認してください。

多頭飼いから単独飼育への見直し

個体数分の水槽を用意する必要があるためコストはかかりますが、ウーパールーパーは基本的に単独飼育が好ましいです。

前述のように単独飼いでも水質を汚しやすいウーパールーパーですが、多頭飼いになれば個体数分水質は悪化しやすくなります。

どうしても多頭飼いをするならそれに見合った水槽サイズが必要です。

例として3匹を同じ水槽で飼育する場合は、90cm以上の大型水槽を使用し、それぞれが自由に泳げるスペースを確保することが望ましいです。

また、水槽内には隠れ家を設置し、個体同士の視界を適度に遮ることで、ストレスを軽減させることができます。

また水槽内のウーパールーパーのうち1匹でも水カビ病に感染している兆候が見られた場合は、すぐに隔離することが必要です。

同じ水槽内にいる他の個体に感染するのを防ぐため、病気の個体を別の容器に移し、塩浴や薬浴を行って治療を進めることが推奨されます。

隔離する際には、水温を安定させ、水質が悪化しないように細心の注意を払うことが重要です。

隔離したウーパールーパーの状態を観察し、症状が改善したら、元の水槽に戻すことができますが、その際も慎重に適応させるようにしましょう。

水質管理

水質管理も、多頭飼いにおいて特に注意すべき点の一つです。

ウーパールーパーは排泄物が多いため、複数匹を飼育していると、アンモニアや亜硝酸の濃度が急激に上昇しやすくなります。

これらの有害物質が水中に蓄積すると、皮膚やエラにダメージを与え、水カビが発生するリスクが高まります。

そのため、水槽のろ過能力を十分に確保し、適切なろ過装置を使用することが不可欠です。

外部フィルターや上部フィルターなど、強力なろ過装置を導入することで、汚れを効率的に取り除き、水質の安定を維持することができます。

また、ろ過バクテリアを定着させるために、水槽の立ち上げをしっかりと行い、フィルターの掃除も定期的に実施することが重要です。

水替え頻度の見直し

水換えの頻度も、健康を維持する上で欠かせません。

水質を清潔に保つためには、週に2〜3回の水換えを行い、アンモニアや亜硝酸を適切なレベルに抑える必要があります。

特に、エサの食べ残しが水中に残ると、それが分解されて有害物質が発生し、水カビ病の原因になりかねません。

エサを与えた後は、残ったものを素早く取り除き、必要に応じて部分的な水換えを行うと、水質の悪化を防ぐことができます。

また、バクテリアのバランスを崩さないようにするため、一度にすべての水を交換するのではなく、全体の3分の1から半分程度の水換えをするのが理想的です。

ウーパールーパーにカビが生える事があるの!?【まとめ】

水カビ病の直接の原因は、常に水槽内に存在している真菌です。

この菌を全滅させることはできませんが、適切な環境で飼育していれば、ウーパールーパーが発症することはありません。

特別なことをしなければ予防できないわけではなく、日ごろからきちんと世話ができていれば防げる病気なので、飼育環境に気を配るようにしたいですね。

\ ついでにこれも読んでいけ。 /

いや、読んでくださいお願いします(土下座)